Maria Isabel: Concluímos uma pesquisa com jovens que se chama “Paisagens existenciais e alquimias pragmáticas: uma reflexão comparativa do recurso às drogas no contexto da contracultura e nas cenas eletrônicas contemporâneas”, que foi uma pesquisa que nós fizemos aqui no nosso centro de pesquisas (Cesap) na Universidade Candido Mendes, durante quatro anos, trabalhando essa articulação entre cenas eletrônicas e substâncias sintéticas. E, para isso, frequentamos as raves. Em especial, pesquisamos a relação entre a música eletrônica e o uso do ecstasy. Também fizemos, no âmbito dessa mesma pesquisa, Fernanda Eugênio[i] e eu, outro trabalho sobre essa questão das drogas. Ou seja, nós revisitamos um grupo especifico, que nos anos 70 foi entrevistado por Gilberto Velho e deu origem a seu livro Nobres & Anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia[ii]. Essas pessoas tinham, na época, uns trinta anos, e nós voltamos a entrevistá-las, agora em 2000, quando elas têm por volta de sessenta, sessenta e poucos anos. Queríamos saber a relação delas, no passado, com as drogas, para compararmos com a juventude de hoje.

Almanaque: Na época consumia-se o que?

Maria Isabel: Na época eles consumiam, sobretudo, cocaína e maconha e realizavam as viagens lisérgicas, faziam uso de ácido. Em seguida, fizemos a pesquisa que deu origem ao livro Noites Nômades[iii]. Estávamos perseguindo essa ideia da relação entre subjetividade e espaço, o subtítulo é justamente “espaços e subjetividades nas culturas jovens contemporâneas”. Todas as nossas pesquisas são atravessadas por essa ideia da etnografia, quer dizer, de estar lá, de acompanhar, de não se restringir a entrevistas, mas viver com eles aquela situação. Na época das drogas foi uma loucura, porque eu trocava a noite pelo dia, eu chegava nas festas por volta de meia-noite mais ou menos e saía no dia seguinte por volta das 11 da manhã, ficando acordada o tempo todo. No caso do Noites Nômades, tinha que acompanhar os circuitos pela night. A pesquisa começava na loja de conveniência e depois se dirigia para os espaços de lazer, para as boates. Aquele era um momento em que a tecnologia estava começando com muita força, então havia toda uma capacidade deles usarem, lançarem mão da tecnologia para mudarem de espaço o tempo todo. Com o celular como fonte básica dessa tecnologia, eles ligavam para as galeras de outros bairros perguntando se as coisas lá estavam “bombando”. Tinham essa capacidade de esvaziar os espaços em segundos e também de ressemantizar o sentido dos espaços. Por exemplo, a porta, além de ser um lugar que une o dentro ao fora, também se torna um “point” onde eles ficavam e ali estabeleciam toda uma rede de sociabilidade.

Almanaque: Um ponto de passagem?

Maria Isabel: Além da passagem, um lugar onde eles se fincavam, onde eles se estabeleciam, não entravam, nem saíam, e ali virava um “point” de sociabilidade. As portas como espaços muito mais de fixação, quer dizer, toda uma capacidade de deslocamento e um tempo de transformar o deslocamento numa espécie de residência, isto é, eles habitam o trajeto. Esse habitar o trajeto também se reflete nas práticas afetivas, no “ficar”, por exemplo.

Almanaque: Em seu livro Noites Nômades, você apresenta esse paradoxo a partir de uma frase que nos interessou muito: “o nomadismo não se contrapõe à territorialidade”.

Maria Isabel: É uma ideia de Deleuze, para quem o nômade é aquele que não se desloca, ao contrário, está sempre habitando o trajeto, se reterritorializando na desterritorialização, quer dizer, ele se reterritorializa na desterritorialização. Então, no fundo, o nômade, paradoxalmente, é aquele que não se mexe.

Almanaque: Você pensa que podemos dizer que existe essa mesma espécie de nomadismo na escolha sexual? Temos visto muitos jovens que afirmam que gostam de ficar tanto com meninos quanto com meninas.

Maria Isabel: Temos sim relações mais lábeis e mais plásticas, mais no campo das meninas do que dos meninos. No campo das meninas, onde havia um lacre muito menor em relação ao “sou gay” e muito maior em “estou gay”, o “estou” está no lugar do “sou”. No caso dos meninos, talvez até por conta da sociedade brasileira, havia uma ideia de uma cristalização maior. Pela questão do machismo, para o menino que é gay voltar à condição de hetero é sempre uma coisa mais difícil, no sentido de como ele é pensado e agido no seu grupo. Com as meninas percebo uma capacidade, uma suavidade, maior nesse traslado, nessa mudança. No caso deles, percebemos menos. No sentido da subjetividade, acho que tudo converge para uma diminuição da dimensão entitária do ser, do ente. Temos uma significativa rarefação da ideia de unidade, da identidade una, indivisível, substancial, encapsulada, mas, ao contrário, temos uma porosidade muito maior. Não temos mais como carimbar a identidade “eu dançarina de tango”, “eu professora de matemática”, ou “eu gay”. Gay é uma das facetas que constituem o que eu sou.

Almanaque: A partir dessa labilidade nas relações e nos espaços que você destaca, como podemos pensar a relação entre dependência e autonomia que também encontramos nos jovens de hoje?

Maria Isabel: Os jovens são muito autônomos e não independentes, ou seja, isso caracteriza uma fronteira, um divisor de águas muito grande em relação à geração jovem contracultural, ou à geração que foi jovem nos anos 70, para a qual essa ideia de autonomia só era possível – até por uma questão de ênfase muito maior na ideologia, na visão de mundo que informava aqueles valores –, só se daria inevitavelmente, com a conquista da independência. Hoje você vê jovens absolutamente autônomos, donos das suas vidas, conhecendo tudo, dominando a tecnologia, até ensinando aos pais sobre esse mundo da tecnologia e, ao mesmo tempo, absolutamente retidos, sedentarizados, presos à questão financeira, numa total dependência. Então, hoje, esses dois aspectos podem ser combinados. Se você pensar em cinquenta anos atrás, não seria possível de se combinar, porque você só teria o estatuto de autonomia se fosse independente, se saísse de casa.

Uso das drogas: ruptura ou empresários de si mesmo?

Almanaque: A relação dos jovens com as drogas também mudou, desde os anos 70?

Maria Isabel: Essa diferença entre as gerações aparece muito clara no uso das drogas. É uma porta de entrada para entender a subjetividade, o contraste entre a geração que consumiu drogas nos anos 70, uma geração para quem a droga gerava um emburacamento definitivo. As pessoas muitas vezes tinham que parar de trabalhar, não conseguiam mais estudar – era um pouco aquela ideia da viagem sem volta, o tipo de visão escapista do mundo. Na pesquisa em que fizemos, vários entrevistados diziam ouvir o choro do filho e que era desesperador, porque eles não podiam fazer nada. Isso revela um nítido contraste com a geração dos anos 2000 que consumiu drogas, mas numa perspectiva de continuidade da vida e não de ruptura, do não emburacamento.

Almanaque: Por quê?

Maria Isabel: Porque eles, como disse um informante, de quem até hoje me lembro, numa rave, lá em Pedra de Guaratiba: “Ah! Olha, isso aqui que vocês estão vendo, essa rave, a diferença disso aqui para Woodstock é que na segunda-feira eu tenho que estar lá engomadinho no trabalho”. Ou seja, ele tem que manter as duas frentes. Então eles têm uma expertise imensa de como tomar a droga, como contracenar e dosar com a quantidade de água, como fazer a relação entre a cápsula do ecstasy e seu peso. Eles são pequenos empresários de si, possuem uma facilidade de administrar a conduta. É claro que muitas vezes acontece de baixar no hospital, mas possuem um padrão mais regular de conduta, que é contrário ao da geração dos anos 70, cujo consumo de drogas tinha um prazo de validade. Essa geração atual, na manhã de segunda-feira deve estar na faculdade, por isso não vai tomar a dose maior do ecstasy no domingo, vai tomar no sábado. Domingo eles vão precisar dormir bastante e não vão deixar de se hidratar. É muito diferente. É o grande divisor de águas entre o escape, o evadir-se, o sair daquela realidade. E hoje, a droga da presença, da “você está ali como jamais esteve”, como nos disse um desses jovens, é a droga que presentifica inteiramente a realidade do sujeito. Nessa hora eles não estão se evadindo de nada, nem embarcando em uma viagem sem volta, nem se opondo à realidade. Inclusive, essa dimensão de oposição, de antagonismo, é muito mais branda do que a ideia genuína da oposição que caracteriza o sentido de resistência predominante nos anos 70.

Almanaque: Pode-se perceber tal mudança também no que diz respeito ao envolvimento político dos jovens hoje? É menos revolucionário? Mais adaptado?

Maria Isabel: Ah, sim, com certeza. A categoria do desafio, da resistência, da oposição, se abrandou muito, porque a ideia de negociação e de composição com determinadas realidades é muito mais norteadora da subjetividade desses jovens. Por exemplo, nas realidades ligadas hoje à sustentabilidade, à ecologia, eles não pensam em parar de consumir, mas vão consumir menos, com mais noção, com mais regramento, sabendo o que vão consumir. É uma ideia muito próxima à ideia de resiliência, e não da resistência. Tudo é muito mais composto, adaptado, negociado. Não é mais a ideia de se tomar um caminho ou outro, são caminhos mais associados, adicionados, do que essa perspectiva matricial da contracultura, que é: ou você realmente é parceiro da luta armada ou você é um mauricinho preocupado em ganhar dinheiro, jogar na bolsa e, no final do mês, só pensar em mercado de capitais. Acho que isso aí realmente alterou muito as mentalidades. Um caminho como esse, como a luta armada, implicava a absoluta exclusão de todos os outros, e acho que hoje esse jovem já tem toda uma capacidade de compor várias trajetórias, sem que elas impliquem em contradição.

“Ver a escolha com olhos menos cativos”

Almanaque: Então, como enxergar a realidade dos jovens hoje com novas lentes em relação e essa dimensão da escolha?

Maria Isabel: É preciso não ver a escolha desse imaginário dos anos 60 com olhos ainda muito cativos, ou seja, enxergar a realidade sem essa contaminação. Para enxergar a realidade atual desses jovens, precisamos nos desfazer desses mapas que orientaram a nossa geração, senão a gente realmente não vê. Tem muitos autores que encaram o contemporâneo muito pelas lentes de uma espécie de nostalgia do que foi o ideal, os anos 60. A própria ideia do indivíduo em si, como ente, é uma coisa que hoje se desfaz. A gente vê inclusive essa ideia do “estou” versus o “ser”, do “estar” versus o “ser”, que imprime uma marca muito maior na arquitetura subjetiva hoje. Acho que é uma problematização mais rarefeita, mais simplificada. Não há um excesso de problematização e reflexividade sobre si, sobre os destinos. No lugar de uma carga narrativa, descritiva, temos uma espécie de comunicação fática, apenas algo que nos une ali naquele momento, que nos sutura. Uma interjeição ou outra, mas que não é realmente aquilo que a gente entenderia como a formação mesmo de uma comunicação baseada na ideia de uma categoria discursiva, tal qual era recorrente décadas atrás.

Almanaque: Hoje, no congresso da AMP, Viveiros de Castro nos contou que, se desejarmos nos aproximar de uma tribo indígena para aprendermos sua língua, após um período inicial, os índios vão recomendar que comamos a comida deles. Mais três meses, e eles dirão: “comam nossas mulheres”. Ainda assim, três meses depois, recomendarão o uso de suas drogas. É como se eles dissessem que não se pode aprender a língua sem colocar o corpo em cena. Para aprender a língua, a observação é insuficiente, é preciso ser “um dos nossos”, entrar com o corpo.

Maria Isabel: É! E por isso um pouco essa ideia de um trabalho de pesquisa em antropologia, muito menos cativo do que essa ideia de você ir lá e entrevistar, pra depois dizer para o jovem quem ele é. Quem é você pra dizer a ele quem ele é ou explicar o que ele faz?! A gente tenta uma imersão muito maior na dimensão relacional daquele contato, realmente.

Almanaque: Como foi realizada a pesquisa em festas raves? O que estava em jogo?

Maria Isabel: Era uma pesquisa de campo, uma etnografia. Eu não ia entrevistar esses jovens nas suas casas, queria entrevistá-los em ato. Queria vê-los consumindo drogas, vê-los em estado ou não de mobilização pelas drogas, vê-los dançando com a música. Nesse sentido pude ver, por exemplo, muitos que prescindiam da droga para dançar ou até para entrar em suposto êxtase, como eles diziam. A música em si já atuava nesse sentido. Outros tomavam a droga mas faziam vários desenhos performáticos com o corpo. Um grupo fazia uma dança que era chamada “almôndegas”, um tipo de exercício em que todos ficavam em círculo, de braços dados, e faziam movimentos quase que de sístoles e diástoles; se recolhiam todos e, depois, se abriam, como se fosse uma flor que fechava e abria. Depois eles dormiam muito. Tinha o momento que eles chamavam de “chill out”[iv], para descansar até a hora de ver um DJ específico que eles queriam.

Um novo ritmo: ovos com bacon

Almanaque: Atualmente qual pesquisa você está fazendo?

Maria Isabel: A última foi sobre a questão da criatividade, da primeira experiência profissional. Trabalhei com dois grandes grupos de jovens, jovens ligados a grupos basicamente de profissões mais executivas e empresariais, e jovens mais ligados ao lado lúdico, artístico: jovens que trabalhavam com arte, com cinema, com literatura. Percebe-se uma nova maneira de trabalhar desses jovens. Não existem mais fronteiras muito nítidas entre dia de semana e fim de semana, entre dia e noite, entre casa e trabalho. Percebe-se um movimento de contaminação recíproca muito grande, um profundo entrecruzamento de criatividade e profissionalização, ou seja, a ideia de profissionalização da criatividade e criativização da profissão. Ou seja, os jovens cuja opção profissional se alocava nos universos mais hard, mais duros, ligados ao mercado, aos bancos, às profissões executivas, tinham que, efetivamente, ser criativos para funcionarem bem, e os outros, os artistas, tinham que se profissionalizar. Uma irrigação mútua dos dois territórios. Interessante que vimos que a colaboração e o compartilhamento são circunstâncias muito mais fortes entre os jovens ligados a profissões executivas do que entre os artistas que ficam muito mais subservientes ao núcleo do autor, a quem é o autor. Por exemplo, os jovens que trabalham nas incubadoras científicas, as incubadoras de projetos, são muito mais capazes de descentralizar a autoria. Nos jovens do mundo artístico, a gente percebeu muito mais um atrelamento à coisa de “quem deu a ideia”, “quem é o autor”, “é minha e ninguém tasca”, ao eu, “fui eu que bolei isso”, “eu que inventei”. Sendo que a própria invenção hoje é uma coisa cada vez mais remota, porque tudo na sociedade contribui para algo ser criado. Não existe mais essa capacidade asséptica de dizer “aquilo foi exclusivamente feito ou pensado por mim”, o tempo todo a tecnologia te atravessa. Essa pesquisa está no livro que coordenei junto com um grande especialista da juventude em Portugal, José Machado Pais[v]. Fernanda Eugênio e eu escrevemos o artigo “Criatividade situada, funcionamento consequente e orquestração do tempo nas práticas profissionais contemporâneas”[vi], no qual apresentamos uma discussão sobre tempo e espaço, essa coisa do estresse atual dos jovens, isso de eles procurarem uma equação ideal entre o lúdico e o trabalho. Uma jovem fala que ela está fazendo um doutorado em relações internacionais, mas que era também DJ e poeta. Toda essa coisa também da multiplicidade, da geração slash (“barra”): Poeta/videomaker/bailarina/pintora. Ela diz que em algumas circunstâncias da vida, trabalhar é como fazer ovos com bacon, porque tem vezes em que basta ser galinha, ou seja, a galinha põe o ovo e pronto. Isso equivale a um tipo de trabalho mais suave, no qual você tem o controle do seu processo e do seu ritmo, mas tem outras horas em que você é porco, tem que dar tudo de si, tem que entrar com tudo, como o porco, que entra com sua vida. Para fazer o bacon, ele tem que morrer. Isso demonstra como é que eles orquestram e graduam suas vidas em termos do esforço que aplicam no trabalho. Tudo isso é pensado, medido, muito diferente da ideia de “vai com tudo”, típica da contracultura.

Almanaque: Mas não tem, por outro lado, um mandato superegoico sobre esses jovens, de que eles têm que ter sucesso, têm que dar certo, têm que ganhar dinheiro?

Maria Isabel: Esse binarismo implacável entre o “winner” e o “looser” tem sido muito repensado. Peter Sloterdijk, autor da sociologia, da filosofia, define a modernidade como um processo de mobilização infinita, quer dizer, do progresso, da produção. Esse processo está ligado a uma relação ininterrupta com o tempo, à impossibilidade da “paragem”, um aceleracionismo permanente. Na linha contrária a essa da mobilização, temos o desmobilizar, ou seja, gerar intervalos, parar, tomar distância. Nós pesquisamos muito esses retiros de silêncio, que estão agora no auge. Jovens que estão optando por retiros de silêncio em áreas absolutamente reservadas ficam 10 dias inteiros em silêncio, fazem meditação e uma revisão de tudo ligado ao consumo, ao excesso.

Almanaque: Qual a justificativa para esses retiros? O que os jovens procuram?

Maria Isabel: Muitos vão pra organizar a vida, outros vão pra dar uma parada, um outro diz que foi porque terminou com a namorada, ou porque foi a um carnaval muito intenso e pirou, precisava descansar. São muitas demandas, muito adaptadas aos cotidianos de cada um. O que se destaca é essa ideia de baixar, de gerar um intervalo, de menorizar, de diminuir. A ideia de ganhar distância em relação à realidade. Estou preparando um livro sobre essa pesquisa das desmobilizações – que não é a ausência de mobilização, mas é essa ideia de contraponto a uma mobilização infinita. Eu trabalhei muito com retiros, foi uma pesquisa muito ligada à internet, sobre inúmero sites que eu coletei de jovens que estão tentando produzir alguma coisa que seja uma contrapartida a essa ideia da aceleração, em todos os níveis. Tem milhões de coisas. Tem o processo do homeschooling – essa ideia de você passar a ensinar ao seu filho em casa –, o questionamento da ideia do ritmo tradicional do ensino, de certa maneira pouco humanizado e muito competitivo; tem a ideia das feiras, nas quais você basicamente troca coisas ou pode pegar coisas sem que haja veiculação pecuniária – mas isso não elimina por completo a ideia da troca; há também as pessoas que hoje conseguem trabalhar viajando e ter um prazer muito maior, porque trocam muitas vezes um local que seria um pago, como um hotel, pela capacidade de cuidar da casa de alguém que viaja. Todas essas permutas, essas trocas. A comida, por exemplo, tem muitas experiências… Em Portugal, uma dessas experiências chama-se “fruta feia”. Frente à desesperança de muita gente com a crise, em relação à sociedade, neste momento, eles têm milhões de iniciativas, em geral de jovens. Essas frutas feias são aquelas que os estabelecimentos não querem, porque são imperfeitas, e então são vendidas pela quinta parte do preço. Essas frutas são tão boas quanto, só que têm defeitos. Vendem então nas praças, e tem um sistema de cooperativa enorme sobre isso. Há ainda a questão das compostagens, que são adubos feitos em casa. Há também as buscas deliberadas de solidão. Não a solidão como uma condição que caiu sobre o indivíduo sem ele querer e ele está totalmente isolado, solitário, mas as solidões deliberadas, não só do retiro de silêncio, mas as mudanças para o campo.

Almanaque: De fato há uma diferença entre solidão e isolamento, não é a mesma coisa.

Maria Isabel: Exato, ou a solidão acontecida versus a solidão deliberada.

Efeitos políticos dos corpos trepidantes: trabalhar com o que se tem

Almanaque: Qual o efeito político dessas práticas?

aria Isabel: Eu acho que é muito político. Hoje, por exemplo, em relação à cartilha e à ideia do queer – acho que passa por aí realmente, até no sentido de que, não sei se chega a ser um rótulo, mas é um rótulo do não rótulo –, nesse movimento você não consegue pegar e dizer: é isso, é trans, é homo, é gay, é não sei o quê. A coisa da Judith Butler e da Beatriz Preciado, as duas autoras que mais trabalham nessa linha. Então eu acho que isso diminui a segregação entre os jovens, sim.

Almanaque: Interessante que, diferente de outros autores, você não faz uma leitura pessimista desse momento dos jovens, ao contrário.

Maria Isabel: Ah, sim, completamente diferente de autores como Bauman, por exemplo, que realmente vê que tudo está líquido, nada fica em pé. Realmente, eu acho que são autores que estão presos a certas circunstâncias ideais que eles viveram e em relação a qual tudo hoje parece fenecer ou está ruim, estragou. Uma coisa do pânico moral, um Baudrillard, por exemplo.

Almanaque: Você acha que tem uma potência nesse novo? Tem uma invenção em cena?

Maria Isabel: Eu acho, com certeza. Isso é outra coisa. Trabalhar com o que tem, como o “se virar”, não tem mais aquela coisa da carreira, “um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa”, etc. Essa noção de escada, de degrau a degrau, até você chegar. Hoje essas coisas não podem, não estão mais funcionando assim, são poucas as carreiras, a ideia de carreira. Eu fui num congresso, há pouco tempo, em Portugal, que era sobre essa questão do crepúsculo, dessa ideia do especialista, daquele que vai de degrau a degrau numa escalada. Hoje você sente que a horizontalização e a capacidade de se virar e de trabalhar com o que está diante de si é muito mais imperiosa do que essa ideia de esperar ou de galgar longas etapas.

Almanaque: E quando você fala jovens, qual faixa etária considera?

Maria Isabel: De 20 aos 40. Você não tem mais como se basear no IBGE, de 18 a 24 ou 25, porque realmente implodiu essa questão. Até porque a juventude perde a sua ancoragem cronológica e vira um estado de espírito. Todos querem ser jovens.

Almanaque: Podemos dizer que o nomadismo acaba sendo uma ferramenta que pode ser utilizada para ler todas essas práticas dos jovens?

Maria Isabel: Acho que é uma categoria que ajuda, sim. Ajuda na medida em que ela se contrapõe realmente até a visão literal do sedentário, do fixado, do territorializado, e também da hierarquia, mas não é um deslocamento do tipo dos não-lugares, do Marc Augé. Eu acho que há uma ressemantização dos lugares, por exemplo, os “points”. Eles recriam e reconfiguram, na cidade, espaços que, em geral, poderiam ser decodificados de uma forma fixa e tradicional, e que eles atribuem toda uma significação desvinculada às sociabilidades e aos tipos de agregação do momento.

Almanaque: Ou seja, esses locais são locais libidinizados, com uma carga de afeto, como você sugeriu, enquanto Marc Augé trabalha espaços sem identidade, como os aeroportos.

Maria Isabel: É, por exemplo, os postos de gasolina, que Augé também cita, é o início do circuito da night jovem, lugar da primeira calibragem, inclusive alcoólica. Era ali que realmente começava o chamado comboio e implicava sempre em atribuir sentido, graça, humor ou diversão a alguma coisa inerte, à qual não havia sido atribuído nenhum sentido, nenhuma significação, e que dependia realmente da interação entre eles. Por exemplo, transformar, de repente, o estacionamento de um hortifrúti em um campo de futebol, à meia-noite, ou ficar na escada de um prédio esperando outros amigos. Isso era o “zoar”, que tem uma dimensão de gratuidade, de transformação e de ocasionalismo muito grande.

Almanaque: E como você acha que a linguagem acompanha esse novo modo de se relacionar com o espaço?

Maria Isabel: A linguagem é muito mais rarefeita do que a forma de comunicação tradicional. Hoje ela é muito mais empírica, sensória, performática. Basta ver, por exemplo, a questão do corpo do jovem. Hoje o corpo é muito mais trepidante, ou seja, agitado por todos esses apelos e ao mesmo tempo pela simultaneidade dos estímulos de telefone, de som, de barulho de celular, barulho de televisão, computador. Há uma atenção profundamente descentralizada e que não prejudica a atenção. Uma socióloga argentina, Beatriz Sarlo[vii], diz que “só a curta duração retém a atenção”. Um jovem hoje, com essa trepidação do corpo, é muito difícil de ser visto numa cadeira, mesmo que seja confortável, ou numa poltrona, por duas, três horas, lendo um livro só. É impossível, a motórica corporal dele não permite; é uma agitação, é uma dispersão, é um outro corpo, realmente muito mais voltado para o oposto da metáfora da ampulheta, que vai de cima para baixo, acompanhando um movimento de verticalização da atenção. O que hoje se observa com mais frequência é uma descentralização e um espraiamento muito maior da atenção.

Almanaque: Interessante! Perguntamos sobre a linguagem, e você responde com o corpo. Nosso congresso é sobre isso mesmo!

Entrevista realizada em abril 2016, por Bruna Albuquerque e Ludmilla Féres Faria

Transcrição e edição: Bruna Albuquerque, Lisley Braun Toniolo

[i] Fernanda Eugênio – Pós doutora em antropologia e Pesquisadora Associada do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESAP-UCAM-IUPERJ, Rio de Janeiro). Fernanda Eugênio e Maria Isabel M. de Almeida. Paisagens existenciais e alquimias pragmáticas : uma relfexão comparativa do recusro às ‘drogas’ no contexto da contracultura e nas cenas eletronicas contemporâneas. In: Por que não? Rupturas e continuidades da contracultura (Org. Maria Isabel M. Almeida e Santuza Cambraia Naves) . Rio de Janeiro: Editora 7 Letras.

[ii] VELHO, G. Nobres & Anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora, 1998.

[iii] ALMEIDA, M. I. M.; TRACY, K. A. Noites Nômades. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2003.

[iv] Chill out: termo da língua inglesa que significa “relaxar totalmente”, “esfriar”. Usado pelos jovens para um momento de descanso, esfriar o corpo, relaxar.

[v] José Machado Pais, cientista social e professor universitário português. É licenciado em Economia e doutorado em Sociologia, é Investigador Coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Professor Catedrático Convidado do ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa. Subdiretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e membro do Senado da Universidade de Lisboa.

[vi] EUGENIO, F. Criatividade Situada, funcionamento consequente e orquestração do tempo nas praticas profissionais contemporâneas. In: Criatividade Juventude e novos horizonte profissionais (org. Maria Isabel M. de Almeida e José Machado Pais). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 210-277, 2012.

[vii] Beatriz Sarlo lecionou literatura argentina na Universidade de Buenos Aires (UBA). Autora de Cenas da vida pós-moderna, intelectuais, arte e viodeocultura na Argentina. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ. 2000

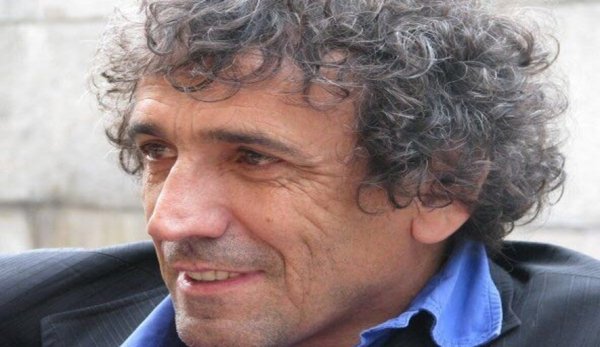

Maria Isabel M. De Almeida

Socióloga. Pós-doutora em Sociologia pela Universidade Paris V – René Descartes Professora do departamento de Ciências Sociais da PUC-RJ Coordenadora e pesquisadora do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Ucam. Autora, entre outros livros de Noites Nômades( Rocco) e Culturas Jovens -Novos mapas do afeto. ( Jorge Zahar) E-mail: isabelmendes2008@gmail.com