Henri Kaufmanner: Eu gostaria apenas de pontuar algumas questões rápidas, antes de passarmos à conversa. Tocarei em dois pontos rapidamente para nos aquecermos um pouco. São duas vinhetas clínicas que exemplificam bem essas diferenças apontadas por Beneti, que diferenciam dois momentos distintos das adições.

Na primeira, trata-se de uma senhora já idosa. Uma senhora muito interessante, psicótica e que está passando um tempo lá comigo no consultório. É uma senhora que viveu intensamente os anos 70, com boa parte desse receituário assinalado por Beneti. Um dia, ela me falou sobre seu filho, que também penso ser psicótico e estável. Ele teria chegado de uma viagem à Europa, dizendo-lhe sobre umas drogas novas que teria experimentado na Alemanha, fantásticas, segundo ele, e sem efeitos colaterais. Ela, então, me diz: “Fiquei com uma raiva dele, porque eu queria ter experimentado também. Fiquei com inveja”. Não é exatamente uma fala maternal tradicional.

Na outra vinheta, abro a porta de meu consultório e encontro na sala de espera os pacientes que me esperam, cada um olhando fixamente para seu smartphone e teclando feericamente. Assim, temos pequenos exemplos desses distintos tempos já apontados.

Em sua fala, Rose nos apresenta alguns dados contundentes sobre a dimensão do uso de drogas do ponto de vista estatístico. Surpreende saber qual é, de fato, a presença da droga em si, e somos levados a pensar que o problema em jogo é realmente outro, que existe uma outra questão, e que é da ordem da segregação. Isso me remete também à noção de epidemia, apresentada por Beneti. Ele nos fala da epidemia da passagem-ao-ato homicida. Parece-me, então, que a dimensão epidêmica com a qual nos deparamos refere-se muito mais à questão da violência. A partir dos dados que a Rose traz e que são muito contundentes — eu os achei muito impressionantes — vemos que há um certo excesso presente nas informações sobre o consumo de drogas. A questão realmente parece ser outra.

Há uma epidemia, e ao que parece, não nesse sentido do uso da droga em si, mas há alguma coisa que se espalha, que contamina, que se dissemina pela sociedade, e que, de alguma forma, aponta no sentido de uma exclusão, de uma segregação, e que tem como resposta práticas violentas. É como se os aditos, aqueles que, de alguma maneira, ocupam o lugar de resto da sociedade, fossem tratados como nossos terroristas, não é?

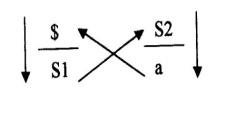

Há mais um ponto que eu gostaria de assinalar para nossa conversa, aproveitando a referência de Beneti ao discurso capitalista. Podemos delimitar dois circuitos fechados, digamos assim, nesse discurso. O primeiro é esse com o qual estamos acostumados a lidar, no qual localizamos essa ligação direta do sujeito com o objeto ($a). Podemos dizer que aí reside a essência do capitalismo, quer dizer, o sonho de todo capitalista é ter um consumidor que consuma o seu produto de forma incessante. Se eu sou um empreendedor capitalista e tenho um produto, e meu consumidor não consegue ficar sem ele, eu estou realizado. Então, essa é uma questão. É interessante porque todas as práticas, pelo menos a grande maioria das práticas que, de alguma maneira, tentam intervir no consumo de drogas, substâncias, etc., seguem a lógica da abstinência, reduzindo a questão das adições a um problema de consumo — o que é certamente um equívoco. Trata-se, como Rose nos mostra muito bem, de práticas hipócritas.

Se temos o crack e o oxi, se cada vez se produz um resto novo, isso não se dá apenas no campo restrito do uso de drogas. Vemos o mesmo acontecer com os computadores, os iphones, as roupas de grife. Eles estão circulando e produzindo seus restos piratas. De alguma maneira, a Rose aponta que existe, nessa circulação, algo que leva essas pessoas a se haver com esses restos da cultura, da cidade, da nossa sociedade. O que nós fazemos com nossos restos? Que lugar nós damos aos nossos restos? Não é por acaso que as práticas sanitaristas retornam, que a epidemiologia e o higienismo ganham espaço. Pois, na verdade, o que está em jogo é uma maneira de se lidar com os restos. Como? Excluindo-os? É uma tentativa na qual se vem insistindo.

Nós, na psicanálise, sabemos, contudo, que há um resto que permanece como um resto. E isso me parece fundamental, fazendo-me pensar no outro circuito fechado do discurso do capitalismo, um vetor que nos interessa muito, esse vetor (S1S2). Eu o chamo de holófrase, porque, na verdade, um outro efeito do discurso capitalista é a redução, isso que os dois apontaram, dos significantes-mestres singulares de cada sujeito a uma nomeação holofrasística. Quando se diz toxicômanos e se joga todo mundo no mesmo balaio, isso tem efeito de holófrase, produz todo um campo semântico, todo um campo de sentido, toda uma lógica que reduz pelo efeito de nomeação. Sabemos que o mundo hoje funciona assim, todos dentro dessa mesma perspectiva, sob o imperativo de gozo produzido por um nome.

O que nós escutamos dos dois apresentadores na mesa de hoje tem a ver com a importância de se produzir um corte nessa nomeação, abrir a possibilidade para que cada sujeito possa colocar em jogo os seus significantes fundamentais, aquilo que, de alguma maneira, ordena o singular de seu gozo. São parâmetros interessantes para operarmos, pois qual seria, verdadeiramente, o problema em questão, ou quais são as variáveis do problema que está em jogo? Acho que é uma boa maneira para não reduzirmos a discussão ao consumo. Temos discutido muito isso. Acreditamos que se trata de um problema ético, e não de um problema de consumo. Estamos diante de um problema que toca à responsabilidade de cada sujeito com seu gozo. Se partimos desse pressuposto, qual seria o problema em questão? Parece-me que a questão da criminalidade está aí colocada. Toda a discussão, por exemplo, sobre o tráfico, sobre a criminalização, não criminalização, o uso de droga, parece-me que toda essa discussão da epidemia da violência diz respeito também ao estatuto que o consumo de drogas tem em nosso país.

Bem, esses são os pontos que eu queria destacar. Está aberta a conversação.

Antônio Beneti: Acho que sua fala me ajudou a esclarecer mais essas questões. Se pegarmos o discurso capitalista, nós vamos colocar o S1 como toxicômano, e o S2, que está com o saber-fazer do mestre antigo, é substituído pelo saber da ciência. Saber da ciência que, no lugar da produção, vai produzir os objetos. Se não ficarmos atentos, vamos ter esses objetos sob a forma de drogas para tratar o toxicômano, vamos produzir manicômios ou instituições científicas para tratar o toxicômano, ou objetos institucionais para se tratar o toxicômano. É aqui que nós temos de novo a dimensão da segregação do sujeito do inconsciente, sua exclusão, segregação no discurso capitalista.

Fernanda Otoni: Quero agradecer a generosidade da transmissão. Realmente, foi possível nos orientarmos a partir do que o Beneti e a Rose apresentaram, dando um norte para nossa conversa. Chamaram-me a atenção os números, as estatísticas e a análise que Rose nos oferece, no sentido de que há um discurso geral que aponta para uma gravidade, embora não seja isso que se verifica nas pesquisas e nas práticas dos serviços.

Eu me recordei de uma conversação do CIEN, realizada pelo laboratório “Entre as fronteiras das práticas socioeducativas”, que aconteceu no Morro do Papagaio. Uma das pessoas da comunidade tomou a palavra para desconstruir o discurso de que a favela é o lugar da violência. Trouxe-nos a informação de que menos de cem pessoas estariam envolvidas com a criminalidade, com ficha na justiça, em uma comunidade com milhares de habitantes. Os que estão envolvidos com o crime são conhecidos na favela, eles conhecem nomes e endereço, etc. Por outro lado, o discurso corrente sobre as favelas não nos deixa saber que as pessoas que moram lá andam nas ruas e saem para namorar à noite, andam de mãos dadas, trabalham, estudam… Ali existe uma comunidade que funciona, apesar do discurso de que ali seria um lugar muito violento. Estou trazendo esse dado, pois aqui também temos essa disjunção entre o discurso e o real da experiência.

A fala do Beneti, nesse sentido, me fez pensar que existe um discurso sobre uma periculosidade social epidêmica. E a que serve esse discurso? Se temos que dar uma resposta política, como o Henri destaca — razão pela qual nos reunimos aqui hoje — nós teríamos que decifrar que produto esse discurso da periculosidade tem produzido. Beneti, nesse sentido, nos deixa saber, a partir do que ele anotou no quadro, que os objetos para consumir não são só as pedras, mas também as clínicas, os remédios, etc., etc. Internar, medicar, prender têm sido algumas das respostas desse discurso moral, e, para tal, coloca-se, no mercado, uma profusão de clínicas e remédios para tratar essa “epidemia”. Rose perguntou se não estaríamos diante de uma epidemia moral. Então, haveria um discurso capitalista operando por detrás desse discurso sobre uma periculosidade social epidêmica? Eis uma questão, considerando a resposta do discurso analítico que aponta outra direção para o tratamento.

Outra questão colocada por você, Rose, que achei muito interessante, é a que se refere ao uso dos intervalos pela equipe do consultório de rua. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Lacan vai-nos transmitir que o sujeito se apresenta no intervalo entre um significante e outro. Você nos transmite que, entre uma pedra e outra, a equipe faz bom uso do intervalo, procurando estar ali, junto a esses sujeitos, para conversar, pois, ali, o sujeito pode-se apresentar. Queria que você falasse mais um pouco a respeito de como tem acontecido com o consultório de rua, e como esse dispositivo tem operado para escutar e dar a palavra, apostando no sujeito para além do crack.

Cristiane Barreto: Eu queria agradecer pelas falas. Para contribuir com a nossa conversa, trouxe o fragmento de um texto do Éric Laurent que me diz um pouco do que está acontecendo aqui nesta mesa. A presença de trabalhadores da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, pessoas que têm laço com a psicanálise, uns mais, outros menos estreitos, mas o bastante para estarem aqui, me fez pensar sobre o que esta mesa hoje representa. O Laurent [3] vai dizer assim:

Teremos que renunciar não somente às soluções do supereu, mas também às do ideal do eu. Não há uma solução universal, teremos que passar ao múltiplo, a considerar os efeitos da droga em sua especificidade própria. Precisamos nos introduzir em uma tolerância com relação ao impossível, sem ceder nem à resignação, nem ao cansaço, diante de uma carreira que concerne ao impossível. Isso implica uma modéstia ativa dos políticos, dos terapeutas, dos psicanalistas, psiquiatras e de todos os que estão envolvidos nessa carreira multidisciplinar, a modéstia de como abordar este impossível em todas as suas facetas (LAURENT, 2011, p.61).

“Uma modéstia ativa”, esse é um significante importante para nós. Esta mesa me parece ser o exercício de uma “modéstia ativa”.

Essa fala do Laurent está numa conferência que ele fez na Bahia, em 2010, cujo título é “Post-War on Drugs”? Como a psicanálise pode contribuir o debate político sobre as drogas. Conversando com a Rose, essa semana, falei desse texto — eu trouxe o livro para dar de presente a ela— e não resisti em fazer uso dele para ler essa parte. Eu acho que todos aqui estávamos com uma espécie de “síndrome de abstinência”, todo mundo queria discutir o tema das drogas já há algum tempo.

Acho também que esta mesa tocou em três pontos fundamentais. Um se relaciona muito de perto com a minha experiência, de alguma forma, com as drogas e com os adolescentes infratores do Liberdade Assistida — programa que coordenei durante oito anos — no qual a primeira coisa que observamos se aproxima muito de um dado que a Rose apresenta e que está de acordo com a forma certeira como o Beneti enuncia: se podemos falar em epidemia — e uma epidemia que inclusive a saúde reconhece a partir dos dados estatísticos — são dados de homicídios entre os jovens que colocam o Brasil ora em 2º, ora em 6º lugar, no ranking internacional da violência. Homicídios de crianças e adolescentes das periferias, no entorno dessa violência, tangenciam a questão da droga, envolvendo e agregando uma série de fatores, como o tráfico de armas, a formação de gangues, a corrupção policial, etc. Não o uso abusivo da substância em si, mas a droga como o objeto em torno do que vem sustentando o discurso do capitalista, enquanto ponto de produção, que ultrapassa os ganhos da indústria de cosméticos e de armas. É isso, a meu ver, que caracteriza o maior índice de violência no Brasil.

Os números também, tanto os registrados nos dois anos em que passei na coordenação do Programa de Proteção aos Adolescentes Ameaçados de Morte, quanto no Liberdade Assistida, não apontavam o uso abusivo de drogas como algo alarmante. Em muitos casos, a função era de tratar ou ofertar um tratamento possível à toxicomania, mas a gravidade recaía sobre outros aspectos.

Outro ponto importante, que faz interlocução com o que o Henri comenta, é o que o Laurent vai explicar a respeito do Keith Richards, que lançou o livro Life. Acho que todo mundo sabe dessa história. Durante 20 anos, ele foi cotado na lista de apostas das pessoas que estavam próximas de morrer, no ano seguinte, por causa do uso abusivo de drogas. Nesse livro, Life, ele diz que, como outros, ele se salvou porque usou a “nata da nata”, um produto de boa qualidade. O que nos remete ao caso da mãe e filho citado pelo Henri.

Acho que esse é um problema contemporâneo relevante e que atualmente reúne a posição em destaque do nosso ex-presidente e até a de juristas pertencentes a uma associação internacional, que se posicionam a favor da legalização das drogas. A legalização das drogas também abrangeria certo controle a respeito do que se consome.

Um outro aspecto que surgiu aqui — que também pontuo com o que li como uma certa anedota — trata-se do episódio de uma discussão de Laurent com um taxista. Diz mais ou menos assim: na ida do aeroporto para casa, depara-se com um grande representante da figura do supereu: o taxista. Todo e qualquer argumento que utilizava, na tentativa de convencer o sujeito de que existia uma forma de tratar, politicamente, com mais “ânimo e coragem”, a questão dos homeless que circulam pela Europa, fazendo uso de crack, o tal taxista combatia, reafirmando que, para isso, não havia solução, a não ser eliminá-los de alguma forma.

Então, acho que pegamos esse gancho. Belo Horizonte tem, talvez, uma sorte perigosa, é um momento em que vamos ter que pôr à prova algumas coisas do nosso fazer político. Verificaremos se temos coragem e ânimo na rede para acolher isso ou não. Porque existe um arcabouço de sustentação para tratar algumas questões de forma não segregativa, que pode ou não vir a acolher esse tema e os sujeitos com suas drogas, de forma relevante. Queria agradecer não apenas as falas, mas por promovermos esta conversação.

Cristina Nogueira: Bom dia! Parabéns à mesa pelas questões importantes que trouxe. Gostaria de dizer que participei, desde o início, do Núcleo de Psicanálise e Toxicomania do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental, em função também de ter trabalhado na saúde, inicialmente no Centro Psicopedagógico, atual CEPAI, depois no Centro Mineiro de Toxicomania-CMT, por nove anos. Aprendi muito com essa metodologia da clínica com a instituição.

Há um caso clínico descrito na Curinga (revista da EBP-MG) em que podemos atestar a eficácia dos dispositivos: clínica médica, hospital-dia, oficinas e a clínica do sujeito. Nesse caso, particularmente, há o momento de uma intervenção fundamental. Trata-se de um paciente que fazia uso de crack em determinado momento do tratamento, e, nessa ocasião, na frente do meu consultório, eu o vejo pedindo dinheiro a transeuntes. Fiz uma supervisão e disse ao paciente, num momento preciso, que ele não era aquele objeto que ele estava se fazendo, e sim um artista. A partir disso, ele buscou internar-se durante dois meses em uma comunidade terapêutica, interrompeu o uso da droga e continuou o tratamento após sair da internação. Ele disse que esses dispositivos — CMT, fazenda — foram “tijolos úteis na decisão íntima de mudar, que se constrói na terapia”.

Quando eu trabalhava no CMT com o Jésus e o Beneti (respectivos diretores clínico e geral da instituição), o Jésus falou que nós teríamos que fazer da instituição um i(a), aludindo à importância de a instituição ficar num lugar de causar a demanda. Percebemos que — mas é uma percepção — e uma pergunta — o que vem dando força para esses movimentos de internação compulsória talvez seja uma ausência de dispositivos e de locais que possam ocupar o lugar de favorecer o surgimento da demanda de tratamento. Por exemplo, na Vara Infracional de Belo Horizonte, vemos os adolescentes iniciando e saindo em função da idade (até 18 anos). E aqueles que necessitam de tratamento, mas não aderem ao que é ofertado, onde vão parar? No CERESP. Alguns psicóticos graves, que foram trabalhados no CERSAM, apesar dos esforços da equipe, estão hoje na justiça comum. Outra questão é que há adolescentes que param de se tratar porque não têm vale-transporte para irem ao tratamento. Tivemos algumas experiências através do convênio da Vara Infracional de Belo Horizonte com a secretaria antidrogas, na execução de medidas protetivas 101-VI [4], de programas com a ABRAÇO e com a Associação Imagem Comunitária-AIC, que foram interessantes e possibilitaram o tratamento de adolescentes encaminhados pela Vara Infracional, além de toda uma discussão de acompanhamento dos casos com a rede envolvida.

O que vocês têm pensado nesse sentido para o adolescente? Em Belo Horizonte, por exemplo, criou-se o mito de que não se pode colocar nos CAPS (permanência-dia) o adolescente, porque ele não pode ficar com adulto. Para proteger, tudo bem; mas, por exemplo, existe um CAPS no Rio de Janeiro que trabalha especificamente com tratamento em função de álcool e drogas para jovens (CAPS Raul Seixas). Por que é que não podemos ter um CAPS para os adolescentes? É nesse sentido que percebemos que há uma ausência desses locais que favoreceriam a questão antimanicomial.

Não sei se vocês sabem, eu estou achando que isso vai ser fantástico, mas Belo Horizonte vai ser uma das primeiras cidades do Brasil a ter a saúde no CIA [5]. Mas o que é o CIA? É um local onde o atendimento ao adolescente que comete um ato infracional é imediato. Isso demorou oito anos para ser criado em Belo Horizonte, e é modelo nesse sentido. O adolescente comete o ato, é levado pela polícia, no mesmo local atuam a Promotoria, Defensoria, Judiciário e, muitas vezes, ele já sai dali com a Medida aplicada, encaminhado com uma grande celeridade para a Prefeitura. Então, nós vamos ter, a partir do segundo semestre, a presença da Prefeitura dentro do CIA (assistência, saúde e educação). Estou achando que isso vai ser uma revolução, porque muitos desses casos nós já estamos discutindo com a Saúde, mas vai ser uma experiência diferente esse atendimento imediato para os jovens logo ao sair de uma audiência.

Eu discordo um pouco, em termos, dos dados. Penso que a gravidade, no caso de uso de crack e de thinner, realmente, é uma questão séria.

Beneti, queria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto da morte, porque temos alguns casos que esbarram nesse impasse, em que ao adolescente é ofertada toda uma série de dispositivos da saúde, e, às vezes, ele continua recusando o tratamento, em um movimento mortífero, seja pelo uso, seja pelo envolvimento com a delinquência.

Antônio Beneti: A questão da periculosidade não é exclusividade do toxicômano, digamos assim, e também não é uma questão só de discurso. Tem um uso que se faz disso. No caso, a associação ao crack, ao uso de crack, é, vamos dizer assim, muito espetacular, e fatura-se muito em cima disso. Então, eu acho que a periculosidade é inerente ao contemporâneo, em que esse mais-de-gozar comanda, tanto que a periculosidade está em todos os laços, não é só a questão da droga. De fato, o discurso capitalista utiliza isso, eu tentei formalizar no quadro, porque o discurso capitalista tem que faturar sempre, inclusive com aquilo que se apresenta como um resto, também isso pode ser rentável. Essa é a primeira marcação que eu faria. Ao mesmo tempo, o crack coloca essa dimensão espetacular, extraordinária, os crimes são bárbaros, são chocantes, ofendem. Então, o sujeito mata o pai e a mãe, chega e vai para o motel, são coisas escandalosas… Essa é a primeira marcação.

A segunda, eu creio que de fato é muito interessante o que a Rose nos mostra em termos de dados estatísticos, porque o discurso de hoje é muito sensível a isso. Essa é uma boa arma para desmontar certas iniciativas do discurso capitalista hoje, em cima da questão da toxicomania, mas eu creio que vai aumentar o uso, o consumo do crack e de outras drogas que virão. Acho que essa dimensão, consumo das drogas, vai ser cada vez mais intensa. Não tenho uma posição otimista de que isso possa diminuir. Acho que nós estamos até no início desse consumo. A coisa vai ser muito mais pesada. Eu começo a perceber, na minha própria clínica, que não é uma clínica específica de tratamento de toxicômanos, a quantidade de sujeitos que usam droga. De fato, quando você pega um jovem, uma criança, que entra nisso, é difícil sair… Eu temo que esse consumo possa aumentar muito, mas apresentar uma estatística, como você fez, é uma boa arma. E desse texto seu eu gostei muito.

Rosimeire Silva: Bom ser elogiada em público. Obrigada!

Cristiane, muito obrigada pela “modéstia ativa” e pelo presente, eu estava aguardando o texto, ansiosamente, e acho que é um bom nome para redução de danos, algo que precisamos conhecer melhor. Apesar de já ser uma cinquentona na Holanda, a redução de danos, que começa na Holanda, na década de 60, ainda é uma novidade extremamente polêmica no Brasil. É difícil porque se depara, a todo tempo, com os limites impostos pelo discurso moral, que vai nessa vertente de que só é possível tratar isso que o sujeito coloca, a sua compulsão, pela abstinência, pela ausência. Uma imposição cruel demais, uma exigência severa demais. Seria preciso introduzir, de fato, uma tolerância nessa relação como medida para se conseguir aproximar daquilo que esse sujeito nos traz. Para que, de fato, ele possa nos trazer alguma coisa, senão, nós vamos continuar submetendo o outro a essa prescrição, castigando esse sujeito e extraindo disso um gozo. O que estamos fazendo é isso, porque o que nós, enquanto sociedade fazemos, é isso, castigar as pessoas. Há um imperativo.

Concordo com Beneti, infelizmente, não acho que podemos pensar que o consumo de drogas vá reduzir-se, vá cair. Fiquei impressionada quando peguei a lista — acho que o importante dos dados é desmontar os mitos, desmistificar algumas verdades que circulam — mas, quando pegamos a lista do CEBRID, ela é imensa, o número de drogas é imenso, tem uma pluralidade de ofertas. Muitas delas são produto do discurso do capital, são drogas para tratar. Existem muitas pessoas se drogando com novos remédios.

Fernanda, essa foi uma das primeiras surpresas, boas surpresas com o consultório de rua. Consultório de rua é um dispositivo super-recente da rede de saúde mental. É um dispositivo que trouxemos para a rede a partir de uma indicação feita pela política nacional de álcool e outras drogas, estabelecida pelo Ministério da Saúde como uma oferta aos municípios e que decidimos implantar. São equipes volantes que atuam no território, que vão à cena do uso, onde o usuário está, trabalhar com esse sujeito. Por que fazer isso? Estamos trabalhando numa política de saúde, uma rede para acolher efetivamente esse usuário. Ela ainda carece, na cidade de Belo Horizonte, mas não tanto como faz parecer, de alguns serviços, mas hoje eu não tenho dúvida de que, se tivéssemos muitos CERSAMs, muitos CERSAMIs — já temos hoje profissionais de saúde mental em todos os centros de saúde — ainda assim, continuaríamos sem conseguir acessar uma parte dessa população. Esta está na rua, fazendo seu uso, e não acessa a rede de saúde pelas próprias pernas; ou, só acessará a rede e a saúde, no momento grave da urgência. Uma urgência clínica, não a urgência em saúde mental, seja do lado dos meninos, seja do lado dos que estão na Pedreira. Eles só acessam quando alguma coisa, alguma ameaça real, no corpo, instaura essa dimensão do cuidado. Entre os meninos, os adolescentes do Centro, escutamos que a grande maioria acessa a rede de saúde não pelas questões postas pela droga. Só um caso acessou a rede pela questão da droga, no momento de intoxicação. Fizemos um bom arranjo, um projeto articulando UPA, consultório de rua, e ainda estamos “apanhando” desse caso. É um caso que nos escapa a todo o tempo. No Centro, os meninos já oferecem uma entrada, acolhem, fazem a roda.

Na Pedreira, escutamos o usuário dizer: “Quando eu tô usando crack, não chega perto não”. Porém, eles também começam a dizer: “Num vamos fumar agora não, porque a equipe chegou”. A orientação é que, na hora em que eles estão usando, vamos à Pedreira, são três, quatro usando, um do lado do outro, mas ninguém fala com ninguém. Naquela hora ali, não dá, não rola. Mas se rolar de conversar antes do uso, então a orientação é: sejam espertos, façam a conversa mais atrativa, vamos ver o que podemos colocar nessa roda. Surgem propostas como, por exemplo, a intervenção e a adesão de outros profissionais. Como um dentista que se apresenta e diz: “Vamos fazer um trabalho com esses usuários, pois a boca está muito machucada”. O cachimbo do crack é feito de lata ou de PVC, esquenta, queima, corta toda a boca, e é fonte de muitas doenças. O dentista sai do centro de saúde, vai à Boca cuidar da boca. Afinal de contas, lugar de dentista é na boca… Vai conservar com os usuários, dizer: “Olha, vamos pensar um jeito, vamos ver se vocês vêm pro centro de saúde”. “Quem sabe, o dentista está aqui, essa coisa rara na saúde para a população ainda, o dentista veio”. Aí se iniciam alguns movimentos.

Outro movimento, por exemplo, é quando a equipe começa a perceber uma curiosidade, especialmente dos adolescentes, sobre as questões relacionadas ao sexo. A vontade de perguntar sobre o sexo. Ninguém quer fazer a pergunta em público, então, criou-se uma caixinha para as perguntas. As perguntas foram deixadas lá, num outro momento, foram abertas numa roda e dialogadas entre os usuários, essa equipe e quem está em volta.

Eu não tinha pensado, Fernanda, mas é isto, é o intervalo para que o sujeito possa emergir de fato. É muito interessante, porque, quando chegamos, houve muita aposta. Escutamos: “Como assim? A equipe vai até a Pedreira? Vai até lá no Buraco Quente, na Vila Senhor dos Passos?” (São os lugares da Pedreira). E as pessoas desacreditando: “Ali só vai traficante”. De fato, ali chegam o traficante e a polícia; e, hoje, a equipe do consultório de rua. E não são eles que estão dizendo, foi a comunidade que me disse. Quando o governo do Estado fez uma intervenção no sentido de limpar, de atender, de forma maciça e compulsória, os que lá estavam, fomos dialogar com a comunidade para dizer: “Olha, isto não tem nada a ver conosco, é importante que vocês saibam”. Porque a nossa entrada foi toda construída e pactuada com essa comunidade.

Nós nos apresentamos antes de chegar, dizendo o que pretendíamos, como é que poderíamos ser parceiros, e aí eles pediram autorização. Eles nos dizem: “É muito bacana, porque hoje só tem consultório de rua ali onde a gente sabe que está o traficante, a polícia perturbando a nossa vida”. Porque a polícia não está ali protegendo a vida de quem lá mora.

Quando começamos e nos envolvemos em coisas assim, em desafios, é bom correr atrás e tentar conhecer o que é isso. Indo da Pedreira ao PPCAAM, ao João XXIII, as equipes vão construindo um pouco esse conhecimento da realidade. Eu tinha uma hipótese — e olha que, como muitos, não sou tão desavisada das questões sociais — de que os meninos que sofriam ameaça de morte pelo tráfico eram meninos que estavam devendo para o traficante, que eles estavam ameaçados em função do seu vício e de não terem tido condições de quitar o vício.

Fui procurar o PPCAAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e de lá me chegou outra informação. Eu me apresentei para eles, toda metida, e disse: “Gente, como é que é, os meninos estão devendo, qual é a ética do tráfico?” Eles me falaram que eu estava muito enganada. Os meninos não chegam ao PPCAAM porque estão devendo para o tráfico, eles ficam ameaçados de morte porque estão trabalhando para o tráfico. Eles sequer usam, a parcela que faz uso de drogas é mínima. Eles estão ameaçados porque estão na Boca, a polícia dá uma batida, toma a droga do menino. Na primeira vez, o traficante faz de conta que não viu, na segunda, na terceira, na quarta, ele quer matar o menino. Ele vai ameaçar de morte, ou então a própria polícia. Outra situação: a polícia faz a batida e o menino entrega o nome do traficante — é a hora que a vida dele vira nada.

Cristina, eu acho que é importante mesmo nós dialogarmos. Existem dimensões que só esta discussão, da forma como ela está posta, vai-nos esclarecer sobre a relação com a droga. Os dados que a equipe de saúde da família levanta, dos meninos privados de liberdade, a partir de uma pergunta que nos colocamos — esse dado nos chega do relatório do CIA — dos meninos que têm contato com a droga, são informações que nos indicam o quê? Quais os meninos que usam? Porque, maciçamente, esses dados não dizem nada, ou podem, simplesmente, ser usados dentro de um certo discurso. Desdobrando os dados, o que vemos é que a realidade é um pouco diferente e tem outros agravantes.

O contato com a droga não é da ordem do uso para a imensa maioria — coincide com o que informa o PPCAAM. Então, acho que é importante pensarmos juntos, para não continuarmos trabalhando na máxima de que a droga faz o toxicômano, pois é o toxicômano que faz a sua droga. Outra coisa importante também é lembrar que a rede de tratamento é muito mais ampla, tem lugares muito diferenciados e possíveis para esse tratamento. Temos insistido, nesse diálogo, para que criemos um dispositivo, que é o de conversar sobre os casos antes de prescrever uma medida. Nessa orientação, encontramos uma boa saída para isso que angustia todos os lares, toda a cidade, sem precisar repetir o que não nos interessa.

Antônio Beneti: A questão da morte, na pergunta da Cristina que não respondi. A morte é o limite. E, diante desse limite — que é um limite da palavra — nós temos que fazer algum ato para que possamos restituir algo ao corpo que está em sofrimento, no limite. Diante de um sujeito quase em pele e osso, nada sensível a qualquer fala, a nenhuma intervenção verbal, é necessário restituir condições de vida, para que ele possa seguir uma análise ou um tratamento possível depois, durante anos. De forma que não existem regras, é no caso a caso. Se temos uma família que pode dedicar-se a estar com o sujeito dentro de casa, com todas as medidas médicas, cuidando do corpo, tratando o sujeito, não faz necessária nenhuma internação. A internação se faz imperativa pelas consequências físicas do uso de drogas como o crack.

Elisa Alvarenga: Queria agradecer essa iniciativa do Henri e as falas do Beneti e da Rose, que, de alguma forma, me ajudaram a pensar sobre a experiência que vivemos no Instituto Raul Soares, na enfermaria de mulheres. São muitas usuárias de crack, e uma coisa que me impressiona muito nessa experiência é que não existem duas iguais, são sempre totalmente diferentes. Interessou-me essa possibilidade diagnóstica que o Beneti aponta: temos as neuróticas, aquelas cuja política é perder tudo, que jogam tudo que têm fora — família, vida amorosa, trabalho, filhos; temos as psicóticas, com várias funções diferentes da droga, no caso delas; e temos aquelas das quais realmente não sabemos muito bem qual é a estrutura, mas para as quais a droga é totalmente indispensável. Isso que a Rose disse também, das que usam para trabalhar, nós temos várias mulheres que, como são pau para toda obra, usam a droga para trabalhar, para poder conseguir dinheiro para os filhos. Enfim, temos todos esses usos.

Quando o Beneti fala da questão dos homicídios, eu acho que o problema maior que temos é o pouco valor da vida hoje em dia, parece que a vida não vale nada. Então, o problema é a droga, é a violência, é a sociedade capitalista. O que é a sociedade capitalista em última instância? É um imperativo de gozo, ou, em última análise, se voltarmos a Freud, como faz a Rose, é pulsão de morte, quer dizer, não existe uma solução que vá retornar para o grande “I”, como aponta o Beneti, no início, ou seja, não existe uma solução fundamentalista de que possamos lançar mão para começar a atacar o problema. Então, vai ter que ser um problema tratado caso a caso. Nesse sentido, eu queria dar uma notícia. Não sei se vocês estão sabendo que a ONU reconheceu a Associação Mundial de Psicanálise como ONG Consultante Especial. Isso significa que o que estamos fazendo aqui em dimensão micro, quer dizer, a Prefeitura conversar com o Instituto, para pensarmos numa política, a ONU também está fazendo, ao reconhecer a AMP como uma consultora que pode ajudar a pensar os problemas da atualidade. Nesse sentido, estou levando à AMP-América — que é a parte da AMP composta das três escolas da América — uma proposta de pensar numa política para as drogas. Não sei nem se a melhor expressão seria política para as drogas, mas uma política para a violência; enfim, uma política para essa desvalorização da vida diante da qual estamos hoje, e que só podemos tratar no um a um, me parece.

Wellerson Alkmim: Parabéns à mesa, ao belo texto da Rose e à intervenção do Beneti, que foi muito esclarecedora. Outro dia, eu recolhi duas questões importantes de uma intervenção do Políbio. Ele apresenta uma série de dados. O Beneti tem razão, o uso do dado é importante porque tem toda uma política de avaliação em curso. Em sua intervenção, Políbio destaca duas coisas que eu gostaria de submeter à avaliação desta mesa. Primeiro, ele fala de algo que Beneti corrobora hoje, que é a questão da criminalização do uso e do tráfico de drogas, principalmente, e que tem muito mais a ver com a relação comercial, econômica, com o tráfico e com o traficante, do que propriamente com a intoxicação. Assim, temos um deslocamento que eu acho importante destacar.

A segunda coisa, que também foi apontada por Beneti, são as novas formas de respostas sanitárias, respostas higienistas. Essas respostas têm um nome, têm uma cara, são as comunidades terapêuticas. Sei que existe um movimento importante, inclusive oficial, com relação às questões das comunidades terapêuticas, que hoje usam uma outra nomeação para algo que tinha uma significação diferente há 50 anos. Eu queria saber se a Rose podia trazer alguma informação, algum dado de como está essa discussão. O Políbio aponta que, se esse é um movimento que não conseguimos conter, pelo menos o poder público pode intervir para regulamentar a forma de funcionamento dessas instituições.

Sérgio de Castro: Inicialmente, quero agradecer as intervenções de Rose e Beneti, muito agudas e interessantíssimas. Elas me fizeram lembrar uma entrevista recente, do dia 18 de agosto de 2011, de Jacques-Alain Miller ao jornal Francês Le Point, que, com certeza, já deve estar circulando mais amplamente [6], em que ele elege ou indica quase como um paradigma do sujeito contemporâneo, o sujeito da adição, o toxicômano. Isso me impressionou muito, o alcance e a amplitude da questão com a qual nós vamos lidar, e vamos lidar cada vez mais, e numa escala cada vez maior. Nessa entrevista, Miller indica como fundamento para isso a tendência contemporânea de tudo quantificar e avaliar. Ele vai dizer: o fundamento da quantificação é o Um, e essa prevalência do “Um-todo-só” que nós vemos tendo um alcance cada vez mais amplo e radical no mundo contemporâneo. E o modelo desse “Um-todo-só” com seu gozo, por excelência, vai ser o toxicômano. Nesse sentido, lembra também Miller, nessa entrevista, tudo pode se tornar droga: o uso do smartphone, a prática de um esporte, etc. Daí o sujeito toxicômano, o sujeito da adição como paradigma do sujeito contemporâneo — ele não usa esse termo. A contrapartida do tudo quantificar a partir do Um é a violência, que não é, portanto, uma exclusividade de certas condições brasileiras, ainda que ela se manifeste de maneiras próprias e específicas em cada sociedade, cada circunstância e cada país.

Nessa mesma entrevista, Miller toma o ato terrorista e assassino do norueguês, que assassinou setenta e tantos jovens [7]. Ele se refere àquele episódio como um espelho do mundo contemporâneo, baseado nesse sujeito, do Um inteiramente só com o seu consumo, com seu gozo, visto que ele mata sozinho. Ricardo Seldes, nosso colega argentino, que esteve conosco há uma ou duas semanas, em nossas Jornadas de Cartéis, nos lembrou disso também. Cada país, cada sociedade, cada circunstância com modalidades próprias de passagem-ao-ato, de tendência homicida, como observou também Beneti hoje.

Isso tudo me veio à cabeça para lembrar a dimensão da questão que nós temos pela frente e com a qual vamos nos haver cada vez mais. A lembrança da expressão de Laurent, que Cristiane Barreto nos trouxe: “modéstia ativa”, pode nos orientar diante dessa imensidão, visto que não adianta falarmos de retorno aos ideais, de exército da salvação.

Miriam Abou-Yd: No dia 18 de maio passado, comemoramos os 50 anos do livro História da Loucura e, curiosamente, a última ala do desfile representava que a história não tinha terminado. Só que era no bom sentido, ela não tinha terminado porque tínhamos construído uma rede substitutiva. Claro que Foucault iria apontar todos os nossos furos. No entanto, passados alguns meses, desde 18 de maio, estamos vendo que a história realmente não acabou, o preconceito não acabou. Na verdade, ele se deslocou: a mudança que estamos vendo é a de que o perigoso assassino já não é mais o psicótico, o perigoso assassino agora é o usuário de crack, o usuário de drogas.

Quando, há alguns anos, abríamos os jornais, víamos, o tempo todo, essa história de que um louco, um psicótico, havia matado várias pessoas. Naquela época, o louco, assassino, violento e incapaz, eram os psicóticos; agora, esse sujeito louco, assassino, incapaz, é o usuário de droga, de crack. Concordo com Beneti que está começando, mas com uma rapidez muito grande, a associação de discursos que nossa sociedade está conseguindo fazer em torno dessa concepção, dessa nomeação do usuário de drogas como esse pária a ser excluído do nosso campo. Esse discurso está muito potente, muito poderoso.

Concordo que existe todo um movimento, que o capitalismo pressiona para que se construa, e que nós também o elegemos para que tal aconteça, e tem também, como disse o Sérgio, uma peculiaridade que é brasileira. Por exemplo, quando vemos, há dois anos e pouco, a Associação Brasileira de Psiquiatria tentar questionar a reforma psiquiátrica, justamente nesse ponto de onde a questão do álcool e drogas não estava colocada — isso nos abala, mas não tanto. Tínhamos com o que responder. O que vai acontecer em seguida, justamente no período de eleição presidencial, é que eles começam a bater numa tecla que é realmente o nosso ponto fraco, a questão do álcool e das drogas. Tanto o discurso da Associação Brasileira de Psiquiatria quanto o discurso do Serra estavam voltados para essa questão.

Infelizmente, tivemos o segundo turno nas últimas eleições presidenciais. Digo infelizmente porque isso significou perder um pouco aquilo que poderia distinguir o PT da proposta do Serra, que foi o tema do aborto. Acredito que todos se lembrem de que, durante o primeiro turno, veio à tona a questão do aborto. E, no segundo turno, alguns acordos políticos tiveram que ser feitos, e é aí que entram em cena a questão das comunidades terapêuticas e tudo aquilo que elas representam. Porque não é só a existência da comunidade terapêutica, é toda a concepção que as comunidades terapêuticas representam e também o acordo feito pelo Governo Dilma com todas as igrejas brasileiras, sendo que todas elas têm comunidades terapêuticas. Então, isso é muito complicado, pois, nessa composição de forças nacionais, nós estamos perdendo.

Nesse momento, o Governo Federal, devido a esse acordo feito no segundo turno, também começa a esboçar e apresentar uma política totalmente diversa da política que nós defendemos. Temos ainda um outro problema grave que é a privatização do SUS, as OSs, as OSCIPs, as PPPs — parcerias público-privadas que também nos fragilizam muito, em qualquer proposta que venhamos a apresentar. E o que incomoda muito é o silêncio dos descontentes. Eu ouvi aqui um discurso dos descontentes com essa situação, acredito que todos nós sejamos os descontentes, em relação à política que vem sendo colocada, ao discurso que está sendo veiculado no Brasil. Fica então um apelo. Até então poucos setores têm-se posicionado publicamente contra essa maré que vem vindo contra nós.

Temos alguns textos, um é do Lancetti [8], o outro é do Dartiu [9]. Isso é pouco, três ou quatro artigos nacionais que tiveram uma certa divulgação, poucos. Quando conversamos com alguns deputados, senadores, todos eles concordam, mas não falam. Há alguma coisa que está dificultando.

Fica aqui um apelo. A psicanálise tem uma boa veiculação na mídia, acho que isso é importante, não é à toa que ela tem essa representação, ela fez por merecer. Temos aqui pessoas que poderiam posicionar-se mais publicamente, para termos coragem mesmo de romper com esse fluxo. Acredito que dê tempo, está no início, está violento, está difícil, mas vamos correr o risco. Se não fizermos isso, não teremos participado de uma linda história, mas também teremos participado da derrocada dessa história. Eu não tenho dúvida disso. Fica aqui o apelo.

Maria Wilma: Eu não sei se sou otimista demais, mas acho que a política de álcool e drogas avançou. Até 2002, não tínhamos nenhum CAPS álcool e drogas com uma proposta política para este país. Nós víamos alcoólatras e toxicômanos nas urgências, à mercê das fazendas e das comunidades, por falta de um orientador, de um princípio, de uma política de fato. Agora precisamos avançar, acreditar na política do CAPSad, e é nesse sentido que Belo Horizonte tem que se debruçar sobre esse problema. Eu acho ótima essa oportunidade de estarmos aqui para poder dizer que dois CAPS para atender uma cidade com três milhões de habitantes é uma situação muito difícil. Por mais que se saiba do atravessamento do discurso da ciência, sabemos também que existe o discurso do toxicômano, que bate todos os dias à porta dos serviços especializados querendo ser atendido, e não damos conta de atender todo mundo. Por isso é preciso avançar.

O Beneti disse uma coisa importante sobre a transferência, pois ela continua sendo a mola ainda hoje. Aprendi com Beneti que nós nos devemos colocar dealers no lugar do traficante, como alguém que pode oferecer outra coisa para o toxicômano, que não sejam só outras drogas modernas, mas que essas drogas modernas, às vezes, podem ser apresentadas via transferência.

Como a Rose disse, não é uma única instância que vai dar conta dessa problemática do sujeito que usa droga e álcool. Então, nós estamos aqui porque todas as instâncias estão sendo convocadas: a Escola, o jurídico, a saúde, mas uma sozinha não vai dar conta. A psicanálise nos ensina o convite à invenção, ao caso a caso; na clínica, nos dispositivos do SUS, nos consultórios de ruas, nos CAPS, nos PSFs. É preciso conseguir articular uma rede, e essa rede não é algo pronto, mas alguma coisa a ser tecida em torno de cada usuário de droga e álcool.

Márcia Parizzi: Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, sou coordenadora de Atenção e Saúde da Criança e do Adolescente do município. Gostaria de falar um pouco da nossa experiência com relação ao atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. Estranhei a fala da Cristina Nogueira, pois ela fala que agora teríamos a saúde com o CIA, mas a Secretaria Municipal de Saúde já está no CIA desde que começamos a trabalhar com adolescente. A Secretaria tem uma interlocução constante com esse serviço e com o Liberdade Assistida também fora do CIA. Temos equipes de saúde da família atuando dentro dos Centros de Internação Provisória, há mais de um ano, o que seria impossível sem uma interlocução com o CIA. Uma das orientações que a equipe de atenção à saúde do adolescente recebeu foi a de atender esse adolescente em toda a sua integralidade, olhar todas as dimensões do adolescente.

Quando a Rose fala que não temos visto, dentro dos Centros de Internação Provisória — para onde são encaminhados os adolescentes que teoricamente teriam cometido algum ato infracional mais grave — síndrome de abstinência, nem sintomas de intoxicação, queremos dizer que o que vemos são adolescentes que apresentam quadros de insônia, de náusea, que poderiam ser tomados como sintomas de síndrome de abstinência. O que notamos é que, ao conversar, escutar, entender o que esse adolescente tem a dizer, isso possibilita que passe essa insônia, e isso sem drogas. A nossa equipe não precisa dar drogas para esses meninos dormirem. Ela conversa, atende esses adolescentes. E o que esses adolescentes dizem para justificar essa insônia aponta para uma situação grave de violação dos direitos. Eles estão dentro desses Centros de Internação Provisória numa situação precária, compartilhando os seus alojamentos às vezes com ratos, passando frio, inseguros com relação à medida socioeducativa que vão receber. Às vezes, o adolescente está preocupado com o filhinho que nasceu, preocupado de ser usado, ser abusado à noite, numa situação de superlotação dos centros. Essa é uma circunstância que sempre nos preocupa muito, principalmente quando ela é reduzida à droga, pois não é essa a questão.

Outro ponto preocupante é quando pensamos na questão da estatística, dos dados epidemiológicos, pois a estatística não considera o sujeito, fica todo mundo igual. Não podemos querer ter uma política igual para todos, sem considerar a singularidade. Podemos pegar como exemplo de fracasso, ao considerar uma situação como epidemia, a questão da obesidade. Desde que foi considerada uma epidemia em 1997, a obesidade só tem aumentado. Tratar a obesidade de forma reducionista, assim como tratar a droga, sem considerar o sujeito em toda a sua singularidade, inclusive porque, no caso desses adolescentes em conflito com a lei, eles estão em uma situação grave, é nos levar ao fracasso de novo.

Ludmilla Féres: Gostaria de escutar um pouco mais sobre a experiência do trabalho do consultório de rua, pois acredito que, nesses casos de usuários de droga e álcool, e também adolescentes envolvidos em situações graves de violência, a proposta de ir onde eles estão é fundamental. Todos sabemos da dificuldade dessas pessoas em procurar ajuda. Na maioria das vezes, eles ficam entrincheirados em seus territórios, ou sozinhos com sua droga, enquanto as políticas públicas ficam também “entrincheiradas” em seus consultórios. Modelos como o que vocês apresentaram com o consultório de rua e outros tantos que temos na cidade, que são políticas públicas “nômades”, parecem possibilitar uma aproximação com esse público. A experiência com o Programa Fica Vivo, que trabalha dessa forma, pode-nos demonstrar a importância de usar o “nomadismo” como uma boa forma de pensar uma política pública, já que, de início, parece-me importante fundar com esse público um espaço, um campo de transferência, lá mesmo onde eles estão, e só a partir daí podermos pensar, de fato, no caso a caso.

Lilany Pacheco: Achei interessante as citações de Freud: a regra da abstinência tem que estar do lado do analista, e essa oferta dos tratamentos para os jovens, de alguma outra coisa, que seja sem droga. E que os profissionais estejam abstinentes do gozo da droga, de gozar com a droga deles (disso que é o espetáculo), e do gozo do olhar que está incluído nesse contexto. É só uma ideia.

Raquel Pinheiro: Gostaria de ressaltar somente três pontos: A questão do intervalo, do consultório de rua: acho que não só a abordagem da rua, o tratamento também atua nesse intervalo — ficar durante o dia é um intervalo. A questão de criar a possibilidade de alternação do gozo coloca-se também como uma função do tratamento. Uma “modéstia ativa” de abordar o impossível é perfeito para falar sobre o que nós fazemos. Eu falo muito do que é possível fazer no tratamento. Abordar o impossível, e fazer o que é possível, e nem sempre é possível, é o que todo mundo quer; é o que as pessoas querem. A preocupação com os portadores de sofrimento mental e usuários, talvez nós precisássemos voltar a conversar para mudar a forma de pensarmos os acolhimentos.

Nós temos uma mudança do perfil dos moradores de rua. Antes, era um morador de rua de uso alcoolista, usuário de thinner e de cola. Os adolescentes, esses continuam o uso de cola e thinner. O fato de o crack provocar um baque muito grande familiar faz com que o seu usuário também vá para a rua. Então, nós temos hoje portador de sofrimento mental, usuário de crack e moradores de rua, e, se ainda insistirmos em ficar atendendo, todos nós, só a crise, quem vai acolher é o hospital, e aí temos 70% de pessoas dentro de um hospital psiquiátrico, nem todos necessariamente portadores de sofrimento mental, porque está ali pela internação involuntária, internação ordenada pelo Juiz, e o único lugar que ele tem para enviar esses sujeitos é o hospital. Como Miriam disse, é uma preocupação dela. Essa é uma preocupação minha também. Nós andamos para trás nesse ponto.

O que está acontecendo agora é que o pessoal está pedindo para abrir leito, usando a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde disse que tem que ter x por cento, uma porcentagem da população, nós temos menos que x, portanto, vamos chegar no x. Assim, acho que temos, a todo momento, que levantar essa conversa. Acho ótimo que o pessoal do Instituto esteja entrando nessa diálogo. Acho que são pessoas que podem ajudar-nos muito a pensar o caso a caso. Somos convocados a falar da droga o tempo todo, e não do usuário. Quando você fala do usuário, as pessoas falam que não pode ser caso a caso. Temos que estar presentes nessa discussão, mas temos que ter mais voz a favor dessa discussão, do caso a caso, do sujeito, e não da droga.

Frederico Feu: A conversa me estimulou em vários pontos, mas eu queria retomar a questão política. Há várias propostas clínicas em jogo, certamente nós vamos poder retomar. Devemos retomar isso, talvez colocando numa forma de texto, em função disso que a Miriam estava lembrando, de que há um silêncio, que tanto pode ser pensado do lado de uma certa hipocrisia social, como também do lado de uma desorientação. Então, se estamos nos propondo como instrumento uma conversação, é porque não sabemos ainda o que fazer, embora constatemos que operamos clinicamente, podemos operar clinicamente. Até porque somos especialistas, digamos assim, do fracasso, principalmente devido a essa posição de psicanalistas.

Há um ponto que Henri uma vez mencionou e me chamou a atenção. Você falou que se incomodava com o termo toxicomania, e talvez fosse melhor pensar na compulsão. Acho que é um significante interessante para levarmos em conta, porque o tempo todo nós estamos colocando aqui que se trata de uma questão de discurso, uma questão de um resto de discurso. A Cracolândia surpreende pela ostentação, ela não está exatamente num lugar do resto, no canto, escondido, realmente na lógica da transgressão, como colocava Beneti, é de uma mostração que, como Rose estava lembrando, tem um apelo ao pensamento nesse ponto, de que é preciso coragem para colocar, coragem estratégica.

Então, eu penso que trazer à cena esse termo compulsão é uma coisa que faz quebrar um pouco esse círculo que o Beneti desenhou, que é um círculo compulsivo, e eu me lembro de que Lacan definiu o discurso do capitalista a partir da inépcia em se tornar mais lento. Até o próprio discurso da ecologia entra no circuito que tem a ver com essa operação sobre o resto, essa coisa incessante. Então, eu penso que adotar o termo compulsão, pensar a compulsão, abrir um fórum para pensar as compulsões, abrange uma perspectiva discursiva mais ampla que é a toxicomania. Talvez seja mais interessante.

Antônio Beneti: Conversação é uma elaboração coletiva. Eu acho muito, mas muito importante a quantidade de coisas que surgiram aqui. Cada um faz uma reflexão particular, e é nesse sentido que eu queria propor às pessoas que estão dirigindo o Instituto, a Seção Clínica e o Núcleo de Toxicomania, que essa conversação fosse transcrita, fosse veiculada no site do Instituto, passada também para o pessoal da Prefeitura, porque eu estou dando a ela o estatuto de um certo documento, dentro de um movimento político dos trabalhadores de saúde mental, dos analistas, na abordagem de uma questão extremamente pertinente, num momento fundamental. Essa é uma oportunidade a partir da qual podemos começar a ter ações dentro desse campo, junto com a saúde mental.

A questão do “todos toxicômanos”, ou da toxicomania contemporânea, “é o sujeito contemporâneo”, são as mulheres da terapia de reposição hormonal e os homens com Viagra, a “sexualidade sem inconsciente” — sabemos que são os jovens os que mais consomem o Viagra. Porque, se isso está posto dessa forma, parece que, dentro do discurso capitalista, a vida só tem sentido intoxicada, ou pela química, ou pelos objetos de consumo.

A discussão não se resume somente à questão da comunidade terapêutica e similares. Tive dois casos na clínica que me indicam: O que o discurso da ciência pode fazer? Um sujeito histérico, que fez uma depressão em determinado momento, foi tido como portador de “fibromialgia” pelo DSM-IV, e foi injetada nele uma bomba de morfina, que já era, digamos assim, a número quatrocentos, de um neurologista de São Paulo que instalava essa “bugiganga”. Um quadro dramático, porque não podia tirar isso, e ele totalmente na transferência com o neurologista. Enfim, um ato de “descuido” da ciência.

Eu tive um outro sujeito obsessivo com síndrome de pânico no qual foi feita uma psicocirurgia. Eu não acho difícil que para os usuários de drogas (eu estou apontando isso) o discurso capitalista invente “bugigangas” para serem consumidas, que vão entrar no tratamento do sujeito toxicômano. Não duvido de que, tipo “laranja mecânica”… venha ocorrer, pelo discurso da ciência, com drogas, instrumentos de intervenção no nível cerebral, porque se trata do cérebro no comando. Então, instituições desse tipo não virão pelo serviço público, mas podem vir no particular, e, assim, abre-se uma brecha enorme para isso.

Rosimeire Silva: Bom, eu queria agradecer, em nome das últimas intervenções, a todas as intervenções feitas hoje aqui, agradecer à Lilany, agradecer à Ludmilla, nesse conjunto das últimas intervenções, pelas pérolas que vocês trazem, que são frases e pensamentos que organizam e nos ajudam a avançar nessa elaboração. E ao Sérgio, pela tradução do sujeito da adição como o sujeito do contemporâneo, que também nos vai ajudando a esclarecer uma série de situações nessa nossa clínica, dentro da rede pública, com os usuários de álcool e drogas, mas também com os portadores de sofrimento mental. Como o sujeito não é uma abstração localizada fora de um tempo histórico, ele responde às máximas de seu tempo, não é à toa, temos o sujeito da adição como esse sujeito da contemporaneidade.

Concordo com Wellerson que a comunidade terapêutica continua sendo um ponto tenso nessa discussão. Mas eu queria agregar a essa proposta de divulgação dessa conversação alguma outra forma de tomada de posição pública da psicanálise. Acho que esse é um momento que nos pede, à psicanálise, à gestão, aos diferentes movimentos sociais, uma posição de defesa da política. Ainda que a política tenha avançado, ela ainda é tímida. Reconhecemos todos, no campo de álcool e drogas, que ela precisa ser protegida nesse momento, porque, senão, nós vamos perder essa política. O risco que vivemos, e aí o risco colocado é muito bem evidenciado por esse movimento que é político (das comunidades terapêuticas, da federação das comunidades que atrás de si articulam vários setores sociais), é um movimento que traz sérios riscos para a continuidade da reforma psiquiátrica e para o próprio SUS. A forma como o Governo, o Ministério da Saúde, vem muito embaraçadamente se posicionando coloca riscos para todos nós.

Nesse momento, acho que é preciso assumir mesmo, exercer nossa cidadania, e fazer a defesa de qual política pública de saúde esse país terá, e nós queremos que esse país tenha, ou continue a ter, ou continue a sustentar, para continuar a se orgulhar dela. Não vale o Ministro da Saúde dizer que o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira, e, num mesmo momento, acenar com a possibilidade de ceder à pressão, que é uma pressão real, uma pressão intensa sobre o Governo Federal, que tem a ver com o acordo de campanha, e aí, nesse momento, quem vai pagar a fatura é o SUS. É a única política pública desse país que vem sendo corajosamente sustentada. Então, é disso que estamos tratando.

Existe um manifesto feito pelo Conselho Federal de Psicologia (está no site do conselho), e eu convido todos para aderirem a esse manifesto, e também fazer parte de outros movimentos, outros movimentos de cidadania de manifestação pública da nossa posição, porque o coro dos aflitos está por aí cantando, sozinho, de forma hegemônica. Nós temos que destoar dessa música, essa epidemia moralista: se tem uma epidemia, é do discurso moral no tratamento dessa questão.

Então, esse movimento é supertenso, e nós estamos tentando, mais que regular, acho que é preciso ter clareza do que isso traz de limitação, de atravessamento, de problemas para a construção de uma política da saúde. E, além disso, ter claro também qual a intervenção possível a ser feita junto dessas instituições. São instituições que se constituíram no vácuo de uma política pública, isso é verdade, 30 anos de ausência de resposta, elas se constituem como iniciativas da sociedade, da boa caridade, dos bons sentimentos em relação ao outro; mas querer o bem nem sempre é o bem, e, em nome disso, se faz muita coisa. Há muita denúncia de violação de direitos humanos, de maus tratos e até de morte nesses lugares. Não é possível aceitar isso tão passivamente! Pretendo que esse governo que se faz de esquerda vá fazer seu lado moralista da história, vá fazer o que nem Fernando Henrique fez. É o movimento de segurarmos mesmo essa tentativa de retrocesso, é um retrocesso real, que se articula com o pedido, com essa demanda de internação compulsória.

Eu escuto tanto esse negócio todo dia, então resolvi pegar a Lei Federal 10.216 para reler. A lei coloca três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória; a compulsória, decidida pelo Juiz, mas decisão singular. Então, não dá para acreditar, para ser ingênuo, nessa falação sobre internação compulsória como outra coisa senão estratégia de limpeza do espaço social, porque, para esse discurso, ele não coloca nem a possibilidade de um sujeito singular recebendo uma medida determinada por um juiz: é instrumento para a justiça vir varrer a cidade.

Concluindo, Ludmilla, obrigada pelo “território” e “nomadismo”. Acho que, com o consultório de rua, nós vamos aprendendo a importância de chegar lá no território, ir até onde o povo está, mas, no caso da saúde, sem fazer o que a saúde fez historicamente, que é fazer polícia sanitária. Então, é ir onde o sujeito está para encontrar de fato o sujeito, e aí sim, permitir que ele chegue às redes, ajudá-lo a chegar às diferentes redes. Curiosamente, eu conferi, com a equipe do Consultório da Pedreira, os casos mais facilmente encaminhados da Boca da Pedreira para a rede são os dois que estão usando crack. Aí sentimos um alívio, porque a propalada deficiência da Rede de Saúde Mental de BH fica muito mais amena. Nós temos dois CAPS para dar conta dos neuróticos que se intoxicam nessa cidade, e temos sete CAPS para dar conta de todos os outros, e aí eles estão chegando e dão muito mais link.

Obrigada pelas intervenções. Foi muito, muito bom estar aqui. Nós vamos nos encontrar noutros lugares, exercendo nosso direito de cidadania.

Henri Kaufmanner: Quero fazer ainda um comentário antes de encerrarmos, aproveitando a fala do Frederico Feu. Era minha intenção, neste final, retomar o incômodo que a nomeação toxicomania me provoca. Penso que é um nome que não funciona no um a um de nossa prática. Parece-me que as apresentações de Rose e Beneti nos mostram como esse conceito é insuficiente para dar conta do que está acontecendo. Como psicanalistas, não temos a priori quaisquer problemas com o consumo. Nossa questão é com o gozo, e é a responsabilidade do sujeito com esse gozo que está em jogo. Não podemos desconhecer, e o mundo mostra isso, que a tendência do consumo, em nossas vidas, é aumentar, seja com as drogas, os smartphones, os computadores, ou com tudo aquilo que o capitalismo produz. Diante dessa realidade, a questão que se apresenta parece ser: como é que cada sujeito, no seu Um de gozo, algo que Sérgio nos traz com essa referência a Miller, vai poder lidar com essas ofertas?

Nesse sentido, acho muito interessante a lembrança do que ocorreu na Noruega. Com toda aquela dramaticidade, isso traz também seus ensinamentos. Eu fiquei pensando, quando aconteceu, como é que seria o funcionamento a partir de agora nos aeroportos, se todos os “loiros de olhos azuis” passassem a ser revistados. Vejam que o que se passou com aquele sujeito coloca em questão, por exemplo: O que é o terrorismo? É, no mínimo, intrigante pensar nas razões que levaram boa parte da mídia a se recusar a chamar o que se passou de um ato terrorista, nomeando o sujeito apenas como um atirador. Todo esse problema me remete às preocupações de Lacan presentes em seu texto sobre a criminologia. Lá ele escrevia sobre o ressurgimento do racismo e das novas formas de segregação. Isso me parece realmente estar em jogo na problemática atual das drogas. Obviamente, há sujeitos com os quais precisaremos de uma aproximação clínica de seu problema. Mas, de maneira mais ampla, há algo aí que nos convoca como psicanalistas na cidade e como atores políticos dessa cena. Essa foi a intenção que nos moveu ao convocarmos essa conversação.

Certamente, vamos conversar mais, e, certamente, vamos ter outros desdobramentos disso. Agradeço a presença de todos.

[1] Conversação do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, realizada em Belo Horizonte, em 10 de setembro de 2011.

[2] Também publicadas nesta edição do Almanaque online.

[3] LAURENT, Éric. Loucuras, sintomas e fantasias na vida cotidiana. Belo Horizonte: Scriptum/EBP, 2011.

[4] Medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a inserção em programa oficial ou comunitário de tratamento em função do uso de drogas.

[5] Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Funciona em Belo Horizonte e atende os adolescentes que cometem ato infracional. Participam do CIA: Polícia Militar, Civil, Defensoria, Promotoria, Tribunal de Justiça, Defesa Social e Município.

[6] Publicada no Brasil em dezembro de 2011, no n.70 de Correio – Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, p.7-12, com o nome de “As profecias de Lacan”.

[7] O ato terrorista de Anders Behring Breivik, autor confesso da explosão no centro de Oslo e do massacre na ilha de Utoya, que juntos deixaram 76 mortos na Noruega, em 22/07/11.

[8] Antônio Lancetti, psicólogo, psicanalista, artigo intitulado “A droga da mídia”. Disponível em: http://drogasecidadania.cfp.org.br/revista-brasileiros_edicao-47_junho-de-2011/. Acesso em: 17 mar. 2012.

[9] Dartiu Xavier da Silveira, médico psiquiatra, é professor livre-docente da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e diretor do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da mesma universidade. Trata-se do artigo “Dependência não se resolve por decreto”. Publicado em 25/06/2011, na Folha de São Paulo.