SÉRGIO LAIA

Psicanalista, Analista Membro da Escola (AME) pela EBP e AMP |

laia.bhe@terra.com.br

Resumo: O inconsciente é intérprete e, ao interpretar, cifra novamente tornando infinita a atividade interpretativa. Frente a esse excesso interpretativo do inconsciente que se impõe nas psicoses como nas neuroses — embora, nestas últimas, de forma mais velada e sutil —, este texto, na trilha das formulações de Lacan e Miller, argumenta que interpretar analiticamente é fazer frente a esse trabalho interpretativo infindável próprio ao inconsciente, de modo que a interpretação analítica vire pelo avesso essa interpretação infinita do inconsciente. A heresia em questão é sustentar a interpretação na contracorrente do inconsciente quando a concepção que, em geral, se tem da atividade analítica é de que ela o interpreta, ou ainda que, na clínica das psicoses, não se deve interpretar. Também nessa perspectiva herética, este texto aponta para uma direção possível ao tratamento das psicoses: encontrar ou mesmo montar, com cada psicótico, outros enredos possíveis, nos quais alguma subjetivação se processe, e com alguma conjugação do corpo.

Palavras chaves: Inconsciente, interpretação, heresia.

HERETICAL INTERPRETATION AND EVENTS OF THE BODY IN PSYCHOSIS

Abstract: The unconscious is an interpreter and, when interpreting, it ciphers again, making the interpretive activity infinite. Facing this interpretive excess of the unconscious that imposes itself on psychoses, as well as on neuroses — although, in the latter, in a more veiled and subtle way —, this text, following Lacan and Miller’s formulations, argues that to interpret analytically is to face this endless interpretive work that is proper of the unconscious in such way that analytic interpretation turns this endless unconscious interpretation inside out. The heresy in question is to sustain interpretation against the unconscious when the conception that is generally held of the analytic activity is that it interprets it, or even that, in the clinic of psychoses, one should not interpret. Still in this heretical perspective, this text points to a possible direction for the treatment of psychoses: to find or even set up, with each psychotic, others possible plots, in which some subjectivation is processed, and with some conjugation of the body.

Keywords: Unconscious, interpretation, heresy

Mário Azevedo, S/T, 2020/2021.

Considero muito feliz a escolha, realizada pelo Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Psicose do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais (IPSM-MG), da expressão “interpretação herética” para abordar o que fazemos, graças à psicanálise de orientação lacaniana, na clínica com os psicóticos. Tomando como referência as formulações de Miller (1996, p. 12) de que “o inconsciente interpreta, e quer ser interpretado” e de que “interpretar é decifrar” tanto quanto “decifrar é cifrar de novo”, verificamos como os psicóticos podem sustentar à exaustão a atividade interpretativa. Afinal, por mais que os enigmas sejam decifrados, insiste sempre uma cifra obscura, relativa ao que a psicanálise lacaniana chama de gozo e que, por ser avessa ao sentido, não deixa de exigir mais interpretação, afetando desmedidamente os corpos dos psicóticos que, perplexos, são assolados por uma angústia insuportável. Frente a esse excesso interpretativo do inconsciente imposto sem entraves nas psicoses ou, de modo mais velado e sutil, também nas neuroses e perversões, Miller (1996, p. 13) propõe-nos que interpretar analiticamente é fazer frente ao trabalho interpretativo infindável próprio ao inconsciente, de modo que “a interpretação propriamente analítica… funcione ao avesso do inconsciente”. Logo, já é uma heresia sustentar a interpretação na contracorrente do inconsciente quando a concepção que em geral se tem da atividade analítica é de que ela o interpreta, e essa heresia se ressalta ainda mais ao contrariar outra doxa, ou seja, outra opinião (também genérica e consolidada nos meios psicanalíticos), de que não se deve interpretar os psicóticos.

Sabemos que heresia não indica apenas o que se coloca contra uma tendência, um standard (padrão) ou mesmo uma ordem ou uma norma. Conforme sublinharam Laurent (2011) e Miller (2017/2018), em duas ocasiões distintas, mas sempre se valendo da leitura de Joyce por Lacan (1975-1976/2007, p. 16), heresia designa uma escolha, e uma escolha inaudita, pois remete-nos ao que os gregos chamavam de hairesis[2]. Em outro texto, já tive oportunidade de tematizar a interpretação como a heresia do analista (LAIA, 2019) a partir da constatação de que, no mundo do mestre contemporâneo, o sintoma, cada vez mais refratário ao sentido, exige dos analistas “intervenções capazes de incidir sobre o gozo e não apenas sobre o sentido”, aproximando a interpretação mais “de um fazer que de um saber”, e de um fazer que “atualiza, a cada vez”, para o analista, “sua escolha pelo real” (SOUTO, 2018) como o que, sem lei, se impõe no avesso mesmo do sentido.

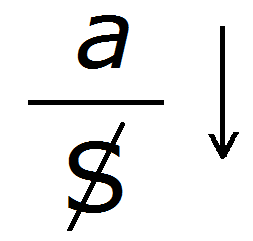

Batalha de objetos a

Na clínica das psicoses, a heresia da interpretação analítica, a meu ver, se eleva a uma potência superior porque, por um lado, a foraclusão — ressaltando nos psicóticos a anulação simbólica de um significante fundamental, norteador (o Nome-do-Pai), e do significante do gozo (o Falo, Φ) — já demarca a escolha herética pelo real do gozo que lhes toma obscura e enigmaticamente os corpos, mas, por outro lado, essa escolha apresentada nas psicoses não coincide ponto a ponto com a escolha pelo real, também herética, sustentada por um analista. Costumo dizer, a partir de minha clínica com os psicóticos, que travamos com eles uma espécie de batalha, de um duelo de Titãs ou, evocando um brinquedo infantil que fazia bastante sucesso entre as crianças anos 1990 e para o qual um garoto psicótico que atendi sempre me convoca no início de cada sessão, o tratamento psicanalítico das psicoses se faz como em uma “arena de blades”: cada um lança contra o outro seu blade, sua escolha pelo real, e o desafio é verificar qual choque de um blade em outro vai fazer um deles parar de girar. Tomava os blades, nesse caso que atendi, como uma espécie de forma do objeto a difundida pela proliferante indústria de brinquedos infantis e da qual me vali, ao longo de muitas sessões, para acolher um garoto psicótico que tendia a recusar tudo e todos, mas que me deixava entrar em sua arena de disputa entre blades.

Ainda no contexto desse confronto entre as escolhas (heréticas) dos psicóticos e as escolhas (também heréticas) dos analistas pelo que se resvala do sentido, considero importante lembrar que, por um lado, segundo Lacan (1967, p 24), “os homens livres, os verdadeiros, são precisamente os loucos” porque — diferente dos neuróticos — não almejam o objeto a “no lugar do Outro” por o encontrarem “à sua disposição”, por terem “sua causa em seu bolso” enquanto que nós, analistas, por outro lado, nos valemos de um discurso que, no lugar do agente, apresenta o objeto a como causa do desejo (LACAN, 1969-1970/1991, p. 43, 47-48):

Quanto aos psicóticos, trazer o objeto a no bolso implica, conforme as expressões francesas dans la poche ou dans sa poche, tê-lo com facilidade, possuí-lo de um modo definitivo, assegurado, tendo-o à disposição, inclusive, no sentido de dominá-lo ou, como dizemos em português, “tê-lo na mão”. Mas esse domínio do objeto a, mesmo conferindo aos psicóticos a liberdade de não terem de almejar ou demandar tal objeto ao Outro (como acontece com os neuróticos), não os deixa propriamente à vontade. Afinal, para os psicóticos, essa possessão do objeto a, embora o configure como uma espécie de propriedade particular, não os resguarda de modo algum de sua dimensão arrebatadora e perturbadora. Tal possessão chega mesmo a assolá-los com a identificação com o dejeto, ostentada por muitos psicóticos contra tudo e contra todos, inclusive contra si próprios, porque nem sempre eles têm uma ligação com o corpo capaz de torná-los, como nas neuroses, senão adoradores do próprio corpo, certamente mais zelosos consigo e com o que lhes atinge os corpos.

Por isso, Lacan (1967) lê, como psicanalista, a História da loucura, escrita por Foucault, ressaltando o quanto a segregação dos psicóticos nos manicômios (que, sobretudo no passado, situavam-se fora das cidades) é uma espécie de defesa frente à angústia que eles nos provocam. Em outros termos, por carregarem o objeto a no bolso, os psicóticos provocam-nos angústia, são excluídos do convívio com os outros e há toda uma tendência de eles não serem suportados. Ainda que essa segregação manicomial não tenha mais a mesma virulência de outros tempos, ela insiste como um estigma indelével a ponto de que, atualmente, tornou-se até prestigioso afirmar “sou TDH”, “sou bipolar” “sou Asperger” ou “sou trans”, mas essa potência afirmativa (com o sentido ativista que esse adjetivo ganhou) não faz alguém se declarar tão enfática e orgulhosamente “sou psicótico”. Historicamente, embora o próprio Foucault (1961/1972) tenha vacilado, em algumas passagens, em afirmá-lo, como faço aqui, os analistas e, sobretudo, eu diria, os analistas pautados na orientação lacaniana de não recuar diante da psicose diferenciam-se porque são talhados para dar lugar (ou seja, não segregar) aos psicóticos e enfrentar a angústia que, ao modo do olhar da Medusa, eles impõem ao mundo. Mais ainda, na batalha de blades que jogamos com os psicóticos, não se trata propriamente de ostentarmos, como Perseu contra a Medusa, um escudo ao modo de espelho para cortar a cabeça daqueles cujo olhar pode angustiar a ponto de petrificar, imobilizar, deixar em um estado no qual parece não haver o que fazer. Nosso desafio — diante do objeto a que o psicótico traz em seu bolso — é apresentar-lhe o objeto a que agencia o discurso analítico, mas como em uma batalha de blades: para desacelerar o giro interpretativo no qual muitas vezes os psicóticos se fazem afogar, sufocar, cair, largar, ser evitados e segregados.

Assim, se, nas psicoses, encontramos uma identificação como o objeto a, esse mesmo objeto, para o analista, não tem uma função identificatória. O analista faz uso desse objeto inclusive porque sua análise pessoal e as supervisões servem-lhe de instrumentos decisivos para, em sua ação, ir além das identificações. Nesse contexto, vale citar outra formulação de Miller (2010, p. 13) e na qual ele aplica, aos analistas, a operação que o poeta Paul Valéry concebeu como “salvação pelos dejetos”: “o que salva” os analistas “é ter conseguido fazer da sua posição de dejeto o princípio de um novo discurso”, ou seja, colocar o a como agente de um discurso e não como referência identificatória. Esse feito se dá porque os analistas conseguiram “sublimar bastante sua decadência para elevá-la à dignidade de uma prática, isto é, de um objeto de troca” (MILLER, 2010, p. 13) — somos, como analistas, até mesmo pagos para exercer o que exercemos. Porém, a ação analítica tampouco se reduz a esse processo sublimatório porque, por exemplo, mesmo pagos para sustentarmos uma prática a partir da posição de dejeto, mesmo inseridos no circuito comercial da troca e da prestação de serviço, nos é decisivo continuar “sem documentos” (Ibid.), ou seja, sem, por exemplo, um reconhecimento de nosso ofício por um Conselho Profissional ou por alguma lei promulgada pelo Estado.

A posição do analista como dejeto, como objeto a que agencia um discurso, implica também manter “o que, do gozo, permanece insocializável” (Ibid., p. 15). Logo, se “o discurso faz função de laço social” (LACAN, 1972/1978, p. 51), os analistas ousam promover um discurso e, ao mesmo tempo, zelar pela dimensão insociável do gozo. Por sua vez, ao trazerem no bolso o objeto a, os psicóticos também testemunham o quanto o gozo é insociável, mas, na medida em que essa pregnância do objeto a tem para eles um alcance identificatório, Lacan (1972/2001, p. 490) lhes atribui a liberdade perturbadora e angustiante de se encontrarem “fora do discurso”. Portanto, não é sem razão que a psicanálise possa interessar a alguns psicóticos a ponto de eles também quererem fazer dela uma prática: a psicanálise aloja o que há de sem laço no gozo e, ao mesmo tempo, dá lugar a um discurso, isto é, ao que faz laço social. No contexto dessa proximidade da psicose e da psicanálise com o que do gozo não se consome e é refratário ao que se coletiviza socialmente, vale lembrar que Freud, no seu célebre texto sobre Schreber, já afirmava que a teoria psicanalítica da libido não era tão diferente do que esse psicótico apresentava em seu delírio:

“Os ‘raios divinos’ de Schreber, feitos de uma condensação de raios solares, fibras nervosas e espermatozoides, não são outra coisa senão os investimentos libidinais concretamente representados e projetados para fora, e conferem ao seu delírio uma espantosa concordância com nossa teoria (da libido)” (FREUD, 1911/2010, p. 103).

Para ressaltar que tal proximidade, ou concordância, não implica uma equivalência e que a atração de alguns psicóticos pelo exercício da prática analítica não os exime da liberdade angustiante e perturbadora de se encontrarem fora do discurso (e mesmo fora, acrescentaria, do discurso analítico), considero oportuna a declaração feita por Lacan na Proposição dedicada a discernir como se dá a passagem do analisante a analista: “retirem o Édipo, e a psicanálise em extensão (ou seja: a prática mesma da psicanálise)… torna-se inteiramente sob a jurisdição do delírio do presidente Schreber” (1967/2001, p. 256). Nessa declaração, Lacan não deixa de fazer valer o complexo de Édipo como uma função que separa a prática analítica e o delírio psicótico, mas tal valorização tampouco o impede questionar e criticar o amor incondicional às referências paternas. Assim, na clínica psicanalítica, diferentemente do que acontece aos psicóticos (e sobretudo quando eles não estão em um tratamento analítico), a constatação da impostura do pai, ou seja, de que a lei paterna pode tomar a forma de um “faça o que eu digo, mas não o que eu faço”, implica que dispensar o pai não se efetiva sem que se possa servir-se dele.

O real de um efeito-sujeito

Considerando os dois “blades” envolvidos na “arena” psicanalítica com as psicoses, eu me valho de dois matemas. Do lado do psicótico, a localização do objeto a em seu bolso me permitiu inventar o matema S(a), no qual o sujeito não dividido (S), por não almejar ao objeto a no Outro, traz esse objeto consigo, mas como algo heterogêneo a si próprio, conforme procurei demarcar pelos parênteses que, por sua vez, evocam a forma mesma de um bolso. Do lado do analista, recorto a linha superior do discurso analítico, onde o objeto a, no lugar de “agente”, como “causa do desejo” (LACAN, 1969-1970/1991, p. 122- 123), incide sobre o sujeito dividido ( ) localizado no lugar do “outro” (LACAN, 1970/2001, p. 447): a

) localizado no lugar do “outro” (LACAN, 1970/2001, p. 447): a

. No caso desse segundo matema, recortado do discurso do analista e aplicado por mim às psicoses, é preciso fazer a ressalva de que um psicótico não é um sujeito dividido (

. No caso desse segundo matema, recortado do discurso do analista e aplicado por mim às psicoses, é preciso fazer a ressalva de que um psicótico não é um sujeito dividido ( ), ou seja, um sujeito que, por sofrer a ação constitutiva e mortífera do significante, ao mesmo tempo se encontraria e se esvairia no intervalo entre um significante (S1) e outro significante (S2). Porém, justifico esse recorte pelo que Miller (1987-1988/1991, p. 40) certa vez demarcou quanto ao modo como Lacan inverteu a perspectiva na qual a alucinação é concebida, passando a dar ao perceptum, ou seja, ao que é percebido, “um alcance causal” com “efeitos de divisão que recaem não sobre um percepiens”, sobre quem percebe no sentido de ter um domínio sobre o que é percebido e que ajustaria sua percepção à chamada realidade, “mas sobre um sujeito”. Por essa inversão lacaniana, na alucinação psicótica, o objeto a, como “perceptum alucinatório” (MILLER, 1987-1988/1991, p. 40), incide sobre o sujeito que, passivamente, “padece da alucinação como independente dele” (MILLER, 1995). Assim, um objeto como o olhar, ou a voz, afeta o psicótico a ponto de insultá-lo, lhe invadir a privacidade, não lhe conferir qualquer lugar no Outro, esmagando-o como sujeito (S) sem lhe dar a chance de se posicionar no mundo dessa forma incômoda (mas passível de reconhecimento) que, na neurose, aparece como falta-a-ser (

), ou seja, um sujeito que, por sofrer a ação constitutiva e mortífera do significante, ao mesmo tempo se encontraria e se esvairia no intervalo entre um significante (S1) e outro significante (S2). Porém, justifico esse recorte pelo que Miller (1987-1988/1991, p. 40) certa vez demarcou quanto ao modo como Lacan inverteu a perspectiva na qual a alucinação é concebida, passando a dar ao perceptum, ou seja, ao que é percebido, “um alcance causal” com “efeitos de divisão que recaem não sobre um percepiens”, sobre quem percebe no sentido de ter um domínio sobre o que é percebido e que ajustaria sua percepção à chamada realidade, “mas sobre um sujeito”. Por essa inversão lacaniana, na alucinação psicótica, o objeto a, como “perceptum alucinatório” (MILLER, 1987-1988/1991, p. 40), incide sobre o sujeito que, passivamente, “padece da alucinação como independente dele” (MILLER, 1995). Assim, um objeto como o olhar, ou a voz, afeta o psicótico a ponto de insultá-lo, lhe invadir a privacidade, não lhe conferir qualquer lugar no Outro, esmagando-o como sujeito (S) sem lhe dar a chance de se posicionar no mundo dessa forma incômoda (mas passível de reconhecimento) que, na neurose, aparece como falta-a-ser ( ). Porém, tal esmagamento do psicótico como sujeito não impede à psicanálise de orientação lacaniana apostar no que os psicóticos podem testemunhar quanto às suas posições subjetivas.

). Porém, tal esmagamento do psicótico como sujeito não impede à psicanálise de orientação lacaniana apostar no que os psicóticos podem testemunhar quanto às suas posições subjetivas.

Conceber o sujeito ( ) como falta-a-ser é concebê-lo como “efeito do significante” (MILLER, 1983a/1996, p. 156) não tomado pela alucinação, mas assolado por “isso fala, no sentido de que isso fala dele… antes que ele fale, antes que ele chame ou mesmo que ele grite”. Assim, pelos significantes do Outro, um sujeito vem a ser como falta-a-ser porque, embora designado por esses significantes que o fazem ser, tais significantes não são literalmente seus e, portanto, mesmo que lhes sirvam para algum reconhecimento, não lhe são de todo concernentes. Por isso, o sujeito se divide quanto ao que ele é e esse contexto evoca a célebre formulação lacaniana de que, antes de falar, o homem é falado: falam de um bebê, por exemplo, antes mesmo de ele efetivamente existir. Nas psicoses, esse “isso fala dele” aparece de modo diferente e até mais radical do que acontece nas neuroses, apesar de não reservar para o sujeito qualquer lugar no Outro. Afinal, essa fala irrompe “de modo desagradável”, a ponto de atingir o extremo de um “isso fala nele” ou, de modo ainda mais esmagador, como vai nos mostrar o “sujeito da dita esquizofrenia” que “isso não fala dele” e, assim, em vez de um falado constitutivo e proveniente do Outro, teremos a presença de um real aniquilador, configurando a esquizofrenia como “a subjetivação de um puro real” (MILLER, 1983a/1996, p. 157).

) como falta-a-ser é concebê-lo como “efeito do significante” (MILLER, 1983a/1996, p. 156) não tomado pela alucinação, mas assolado por “isso fala, no sentido de que isso fala dele… antes que ele fale, antes que ele chame ou mesmo que ele grite”. Assim, pelos significantes do Outro, um sujeito vem a ser como falta-a-ser porque, embora designado por esses significantes que o fazem ser, tais significantes não são literalmente seus e, portanto, mesmo que lhes sirvam para algum reconhecimento, não lhe são de todo concernentes. Por isso, o sujeito se divide quanto ao que ele é e esse contexto evoca a célebre formulação lacaniana de que, antes de falar, o homem é falado: falam de um bebê, por exemplo, antes mesmo de ele efetivamente existir. Nas psicoses, esse “isso fala dele” aparece de modo diferente e até mais radical do que acontece nas neuroses, apesar de não reservar para o sujeito qualquer lugar no Outro. Afinal, essa fala irrompe “de modo desagradável”, a ponto de atingir o extremo de um “isso fala nele” ou, de modo ainda mais esmagador, como vai nos mostrar o “sujeito da dita esquizofrenia” que “isso não fala dele” e, assim, em vez de um falado constitutivo e proveniente do Outro, teremos a presença de um real aniquilador, configurando a esquizofrenia como “a subjetivação de um puro real” (MILLER, 1983a/1996, p. 157).

Nesse contexto, “a escolha da psicose” e — é importante essa ressalva feita por Miller (1983a/1996, p. 157) — “não” de “quem a faz”, é essa “escolha impensável de um sujeito que faz objeção à falta a ser que o constitui na linguagem”. Na psicose, temos uma escolha contrária à alienação aos significantes do Outro e, assim, a dimensão herética dessa escolha é bem mais decidida que aquela sustentada nas neuroses e nas perversões. Mas a ressalva feita por Miller entre essa escolha e quem a afirma é esclarecedora porque, para quem faz a escolha da psicose, mesmo que ela implique uma objeção à constituição subjetiva na linguagem, não há propriamente um consentimento quanto ao não-lugar do qual se padece com relação ao Outro. A meu ver, a sustentação de um tratamento possível das psicoses tem, no não-consentimento a esse não-lugar destinado ao sujeito na escolha da psicose, uma chance decisiva: é nesse não-consentimento, mesmo quando se coloca de modo muito sutil, que encontraremos vestígios do psicótico como um sujeito, ainda que se trate de sujeito não dividido pelos significantes do Outro que, por sua vez, não lhe reserva qualquer lugar no mundo. A clínica das psicoses pautada pela orientação lacaniana dá lugar ao psicótico como sujeito contrapondo-se, por exemplo, tanto à tendência dos paranoicos de se colocarem como “causa de um desejo infinito”, quanto à entrega esquizofrênica “à derrelicção do des-ser” (MILLER, 1983a/1996, p. 160) e, assim, ela faz frente ao aniquilamento subjetivo acionado pelo objeto a que os psicóticos trazem consigo, no bolso. Quando a liberdade implicada nesse modo de portar no corpo a heterogeneidade desse objeto toma uma dimensão insuportável, a heresia da interpretação sustentada pelos psicóticos oferece alguma abertura para dar lugar à heresia da interpretação analítica.

Na busca por alguma subjetivação frente ao peso aniquilador do objeto a, é importante lembrar que o discurso universitário também não deixa de ser atraente para muitos psicóticos porque cabe a esse discurso “produzir um sujeito [ ]… a partir de um dejeto (a), pelo viés de um saber (S2)” (MILLER, 1983a/1996, p. 156) separado do que o determina (S1):

]… a partir de um dejeto (a), pelo viés de um saber (S2)” (MILLER, 1983a/1996, p. 156) separado do que o determina (S1):

Porém, a operação promovida pelo discurso universitário pode não ser a melhor em alguns casos de psicose porque o sujeito que nela é produzido, além de ser barrado, dividido e mortificado, encontra-se no lugar à direita e inferior designado por Lacan como “produção” (1969-1970/1991, p. 106 e 1970/2001, p. 447), mas também como “perda”. Assim, a alguém identificado ao objeto a a ponto de anular-se subjetivamente, o que adiantaria ser a produção e fazer valer um discurso que, no entanto, o coloca a perder, o descarta e o segrega justamente como sujeito?

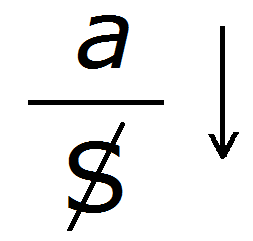

Para os psicóticos, a posição subjetiva promovida no discurso universitário, embora nem sempre de modo tão avassalador como em uma alucinação ou em um delírio, pode não lhes reservar anulações muito diferentes daquelas de ser causa de um desejo infinito sempre avassalador (paranoia) ou de uma derrelicção do des-ser (esquizofrenia). Daí, a importância de outro matema apresentado por Miller (1983a/1996, p. 160) no final de um texto que, no próprio título, indaga — “Produzir o sujeito?”:

Esse matema é um recorte do lado direito do discurso universitário, mas Miller (1983a/1966, p. 160) me parece diferenciá-lo do que se processa nesse discurso ao inserir essa seta (↓) que faz o objeto a incidir sobre o sujeito ( ), em vez de simplesmente segregá-lo e isolá-lo, sob a barra (__), no lugar da produção-perda.

), em vez de simplesmente segregá-lo e isolá-lo, sob a barra (__), no lugar da produção-perda.

Demarcar assim, na psicose, a incidência do objeto a sobre o sujeito é reiterar o esforço de Lacan para “fazer da psicose uma questão de sujeito” porque “o sujeito tem de contentar-se com o que o determina” (MILLER, 1983b/1991, p. 164) e, para os psicóticos, essa determinação vem do objeto a que, não sem incômodo e angústia, ou seja, não sem algum sinal de efeito-sujeito, eles trazem no bolso. Nesse contexto, vale lembrar que Lacan (1955-1956/1981, p. 330), no Seminário III e, portanto, muito antes de formular o objeto a, já ensinava que, na ausência dessa “grande-rota” pavimentada como o próprio grande Outro, “aí onde o significante não funciona” como norteamento, “a função das alucinações auditivas verbais”, ou seja, do que se impõe como objeto a, pode muito bem ser a de “letreiros”, “placas de sinalização” e, portanto, de determinações para os psicóticos orientarem-se em seus caminhos off road[3]. A incidência de a sobre o sujeito, tal como modulada pela orientação lacaniana do tratamento possível das psicoses, poderá dar lugar, acolher, modular e cingir o que eu chamaria, então, de o real de um efeito-sujeito.

Fantasia éclatée (explodida)

Nas neuroses e, com suas singulares diferenças, também nas perversões, o sujeito procura compensar sua falta-a-ser com o objeto a que, por condensar a libido, lhe faz as vezes de ser, mas ser que não deixa de lhe escapar devido à sua proveniência, sua extração, do campo do Outro e, portanto, de seu alheamento quanto ao sujeito. É o que Lacan formalizou com o matema da fantasia  ◊ a — busca-se compensar a falta-a-ser (

◊ a — busca-se compensar a falta-a-ser ( ) com o objeto a que, como condensador de gozo, ou seja, de satisfação pulsional, faz as vezes de ser, aparece como se fosse ser, parece-ser. Por sua vez, se, para os psicóticos, o objeto a encontra-se no bolso — S (a) —, é porque ele não foi extraído do campo do Outro. Essa não-extração o impede de apresentar-se propriamente como condensador de gozo e, assim, nas psicoses, o objeto a prolifera, por exemplo, sob a forma de vozes, olhares, dejetos ou, ainda, no que se acumula, se corta, se ejeta sem que se consiga propriamente fazer sair ou, também, no que, quando sai, tem uma evasão difícil de manejar. Essa proliferação explosiva de objetos a, mesmo quando consideramos sua função de “letreiros” e “placas de sinalizações”, expõe os corpos dos psicóticos à desmedida, bem como os submete a terríveis dilacerações subjetivas porque, nas psicoses, em vez de concentração, há “transporte” do objeto a para um “ponto no infinito” (MILLER, 1983a/1991, p. 153) no qual o sujeito nem sempre consegue situar-se, encontrar-se.

) com o objeto a que, como condensador de gozo, ou seja, de satisfação pulsional, faz as vezes de ser, aparece como se fosse ser, parece-ser. Por sua vez, se, para os psicóticos, o objeto a encontra-se no bolso — S (a) —, é porque ele não foi extraído do campo do Outro. Essa não-extração o impede de apresentar-se propriamente como condensador de gozo e, assim, nas psicoses, o objeto a prolifera, por exemplo, sob a forma de vozes, olhares, dejetos ou, ainda, no que se acumula, se corta, se ejeta sem que se consiga propriamente fazer sair ou, também, no que, quando sai, tem uma evasão difícil de manejar. Essa proliferação explosiva de objetos a, mesmo quando consideramos sua função de “letreiros” e “placas de sinalizações”, expõe os corpos dos psicóticos à desmedida, bem como os submete a terríveis dilacerações subjetivas porque, nas psicoses, em vez de concentração, há “transporte” do objeto a para um “ponto no infinito” (MILLER, 1983a/1991, p. 153) no qual o sujeito nem sempre consegue situar-se, encontrar-se.

Não é incomum e, nos nossos dias, tem sido até frequente, psicóticos procurarem valer-se de alguma composição que, ao lhes fazer as vezes de fantasia, possa lastrear o gozo que, de modo proliferante e perturbador, lhes tomam os corpos a ponto de — recusando-lhes qualquer apropriação — nunca estarem onde se tenta alcançá-los. Busca-se, então, atingir o corpo para fazê-lo acontecer[4] e permitir ao sujeito, senão uma aderência ao corpo, certamente algum tipo de alinhavo pelo qual lhe seja viável ligar-se ao próprio corpo, dedicar-lhe algum cuidado, algum investimento, mesmo depois de lhe impor desgastes muitas vezes atrozes e que anulam ainda mais qualquer tipo de subjetivação. Por isso, à proliferação do objeto a que lhes dilacera os corpos por não se ater ao “bolso” que os carrega, muitos psicóticos contrapõem uma multiplicação de cortes pelos corpos; uma procrastinação pela qual a negação para realizarem qualquer ato “catatoniza”-lhes infinitamente a vida; um uso indiscriminado de drogas; uma incessante deambulação sexual ou, ao contrário, uma negação — não menos insistente — do que poderia convocar-lhes a sexualidade; uma adesão a um enxame de palavras-de-ordem ou protocolos que lhes acenam com as possibilidades de apresentarem-se como “mulher”, “homem”, “realizado(a) profissionalmente”, etc.

Tenta-se compor uma fantasia como resposta à anulação experimentada com relação a um lugar no Outro e que poderia acolher (como acontece nas neuroses e perversões), sempre por um triz, o sujeito. Afinal, parece-me que muitos psicóticos — inclusive por se sentirem mais consonantes com o fora-da-ordem que caracteriza o mundo contemporâneo — sabem o quanto a fantasia é um aparelho que organiza o gozo e promove essa identificação pela qual um sujeito consegue, como nos elucida Miller (2010, p. 14), “encontrar seu lugar em uma das muitas rotinas das quais a organização social é feita e que têm como propriedade estabilizar a relação do significante e do significado, a relação do sujeito com as grandes significações humanas”, “sua inscrição sob um significante-mestre”, mas também “uma identificação do gozo no lugar do Outro”. Pela fantasia, um sujeito visa manter-se, minimamente que seja, frente à perturbação obscura que o gozo impõe aos corpos. O problema é que, nas psicoses, esse resgate do ser pela via do objeto a, esse tratamento do real do gozo pela via do semblante, tem sua impostura muito mais intensa e rapidamente experimentada e denunciada. Por isso, mesmo que haja alguma emulação da fantasia nas psicoses (e sobretudo quando ela se dá sem as parcerias que os psicóticos podem encontrar nos analistas), a “construção” ou o “funcionamento”[5] da fantasia para esses sujeitos se processa sempre de um modo para o qual não encontro palavra melhor que a francesa éclatée. É uma fantasia éclaté não apenas porque ela é explosiva a ponto de estilhaçar o sujeito e tudo que ela implica, mas também porque os estilhaços (éclats) por ela provocados comportam toda uma dimensão de brilho (éclat) pela qual um sujeito, mesmo dilacerado por tal explosão mortífera, insiste em fazer-se enredar.

A heresia que sustentamos, então, na clínica das psicoses, como analistas da orientação lacaniana, é a de encontrar ou mesmo montar, com cada psicótico que atendemos, outros enredos possíveis, nos quais alguma subjetivação se processe, e com alguma conjugação do corpo. O alinhavo ao próprio corpo não deixa de me evocar a costura que Peter Pan precisava realizar para prender seu corpo à sua sombra, mas, no caso das psicoses, trata-se muito mais de fazer do corpo uma sombra que — pela sutileza cambiante própria às sombras e diferente daquela do objeto que esmaga o sujeito[6] — dê lugar a alguma subjetivação capaz de servir de companhia à solidão que o gozo não lastreado impõe-lhes na vida. Nesse contexto, é preciosa a indicação feita por Miller (2010, p. 15): “trata-se de destacar do gozo uma parcela que possa se fazer de objeto, e de início objeto de uma narração, de um roteiro — como o roteiro da fantasia —, de um storytelling”, ao modo “de uma lenda, do que Lacan chamava de um ‘mito individual’”, ou seja, de uma estória que se conta inclusive sem os atropelos desse “pesadelo” que Joyce (1922/1986, p. 28) nomeou “história”.

Ora, na expressão mito individual, Lacan (1952/2007) quis conjugar o que se toma geralmente como coletivo, ou seja, o mito, e o que concerne, de modo mais específico, ao indivíduo, ao que nem sempre se experimenta como propriamente contemplado pelos processos de coletivização. Podemos tomá-la, então, como um oximoro, ou seja, uma conjugação paradoxal de palavras cujos sentidos são literalmente opostos e contraditórios. Se, nas psicoses, temos contraposições heréticas ao que se apresenta como coletivo ou, também, um uso muitas vezes muito idiossincrático (e não menos herético) do coletivo, é mesmo oportuno que o tratamento analítico se apresente como um processo no qual um mito individual possa ser inventado, explorado e narrado. Afinal, se o discurso, segundo Lacan, faz laço social na medida em que conjuga elementos heterogêneos, enredando a dimensão significante (S1, S2 e  ) com aquela do gozo (a), não me parece possível dizer que um mito individual dê lugar, necessariamente, a uma via discursiva, mas sua dimensão de oximoro não deixa de contemplar a conjugação dos mesmos elementos heterogêneos que compõem os discursos.

) com aquela do gozo (a), não me parece possível dizer que um mito individual dê lugar, necessariamente, a uma via discursiva, mas sua dimensão de oximoro não deixa de contemplar a conjugação dos mesmos elementos heterogêneos que compõem os discursos.

Destaco que, a meu ver, a montagem de um mito individual não se faz pelo encadeamento de um significante (S1) a outro (S2) para responder à perplexidade que o gozo impõe ao corpo e pode se condensar no objeto a. Considero que essa tentativa de encadeamento significante é muito mais o que encontramos no delírio psicótico. Portanto, se o emparelhamento S1-S2 não dá lugar, por si só, à montagem de um mito individual, é porque este nos convoca a outro tipo de par ordenado: (S1, a), no qual se conjugam um significante que, mesmo não sendo fundamental como o Nome-do-Pai, promove algum ordenamento (S1) e o que, localizando-se quanto à dimensão do gozo (a), dá chances ao que chamei de o real de um efeito-sujeito. Por que é possível contar uma estória — formular um mito individual — com um par ordenado em que um significante determinante (S1), em vez de convocar outro, conjuga-se a um objeto que é referência de gozo (a)? Para responder a essa questão, me valho da seguinte formulação de Laurent (2005, p. 18): “a própria língua significantiza o gozo, transformando-o em pedaços de gozo, tal como o objeto a que é elemento de gozo, embora ao mesmo tempo se comporta como uma letra” e “pode entrar em cadeia”, fazer “série… ser substituível, … estar no lugar de causa”. Logo, a montagem de um mito individual se faz com elementos significantes determinantes para o sujeito e com o que pode lhe ser reduzido como uma marca que, ao modo de uma letra, referencia o gozo que lhe toma o corpo a ponto de impedir esse corpo de efetivamente acontecer, mas que — pela conjugação (S1, a) — pode dar lugar a um acontecimento de corpo no qual também podemos localizar o real de um efeito-sujeito.

Encontro, na quarta lição do Seminário III de Lacan (1955-1956/1981, p. 55-68), um exemplo clínico conciso e esclarecedor de como a conjugação relativa ao par ordenado (S1, a) pode tanto lastrear um gozo que se impõe de modo invasivo quanto redimensionar a disrupção provocada por um significante insultante. É importante nos atentarmos para o modo como Lacan, nesse contexto, se aproxima da paciente e lhe extrai o que, a princípio, parecia não ter lugar algum. Essa forma de aproximação, embora circunscrita à brevidade de uma única entrevista, não deixa de evocar, a meu ver, como a transferência e o tempo podem ser fatores decisivos para que um mito individual, mesmo como um esboço inicial, possa ser montado. Trata-se do conhecido relato de uma “apresentação de pacientes” na qual Lacan (1955-1956/1981, p. 59) teve contato com uma psicótica que padecia de uma “cadeia de interpretações… da qual ela se sentia vítima” inclusive porque tinha muitas referências do quanto era “uma mulher encantadora e amada por todos”. Após enfrentar algumas dificuldades para abordar a paciente, Lacan (1955-1956/1981, p. 59) — por ter mostrado, nesse enfrentamento, a meu ver, sua disposição a escutá-la — aproxima-se “do centro do que ali estava manifestamente presente” porque ela lhe confia o seguinte: “um dia, no corredor, no momento em que saía de sua casa, tinha tido de se haver com uma espécie de mal-educado, e com o qual ela não tinha por que ficar espantada”, uma vez que se tratava do “desprezível homem casado que era amante regular de uma de suas vizinhas de costumes levianos”.

Ora, foi justamente esse homem que, ao se cruzarem no corredor, a havia insultado com “um palavrão” que ela não se dispunha sequer a repeti-lo para Lacan (1955-1956/1981, p. 59) em função do tanto que isso “a depreciava”. Ressalto que, sensível ao que essa indisposição da paciente apresenta como uma espécie de vestígio de uma posição de sujeito, tampouco Lacan (1955-1956/1981, p. 59) insiste para que ela lhe diga qual era o palavrão que, mais adiante, se revela como sendo “Porca!”. Essa disponibilidade de Lacan, sua “doçura” (como ele próprio diz) frente à indisponibilidade da paciente é, portanto, decisiva para o modo como ela se desloca da condição de objeto (a) de um insulto (S1) que, por vitimá-la, não lhe dava qualquer lugar como sujeito, e passa a experimentar o que chamei de real de um efeito-sujeito, não sem antes ceder, àquele que a entrevistava, a marca mesma de um gozo que, diferentemente do que a segregava como insultada, também tomava-lhe o corpo, mas de forma sutil e da qual ela não deixava de ter alguma participação ativa. Vale aqui citar, mais uma vez, o próprio Lacan (1955-1956/1981, p. 59):

“Uma certa doçura que eu tinha colocado na aproximação com ela, fez com que estivéssemos, após cinco minutos de entrevista, em uma boa sintonia (à une bonne entente), e assim ela me confessa, com um riso de concessão, que ela não se encontrava naquele ponto totalmente inocente, pois ela mesmo disse alguma coisa ao passar”.

Diferentemente da posição de “insultada” (e que não lhe dava qualquer lugar com sujeito), localizo no riso de concessão manifestado em transferência pela paciente outro modo de ela experimentar como o gozo, não sem a dimensão significante, impacta-lhe o corpo. Ao mesmo tempo, o que ela diz em seguida para Lacan lhe permite também destacar um S1, de um significante determinante e ordenador, mas que, diferentemente daquele do insulto, não deixa de iterá-lo numa modalização que, em vez de segregá-la como sujeito, a inclui. Afinal, essa “alguma coisa” que ela teria dito ao passar pelo tal “desprezível homem casado” e “amante da vizinha”, Lacan (1955-1956/1981, p. 59) nos apresenta com os seguintes termos: “essa alguma coisa, ela a confessa mais facilmente que o que ela escutou”, ou seja, que o palavrão-alucinatório Porca!, “e é isto: Eu venho do ‘linguiceiro’[7]”. Assim, à trama de interpretações enfatizada a partir de um insulto escutado de forma alucinatória e que segregava a paciente (S1-S2, a), a docilidade herética de Lacan permite-lhe contrapor o par ordenado (S1, a), que faz para ela as vezes de um mito individual.

Sublinho, nessa contraposição, o quanto esse par ordenado (S1, a) — diferente da trama interpretativa S1-S2, a — articula significante e gozo fora da vertente do sentido, porque, como elucida Miller (1987/2006, p. 111), “o S1, quando é separado de S2, aparece como sem sentido, e o objeto obtém sua posição por estar fora de sentido”. Afinal, uma estória do tipo nonsense é contada quando a própria paciente acaba confessando que não é de todo inocente quanto ao que havia escutado, mas não porque teria provocado o insulto ao considerar “desprezível” (ou mesmo “um porco”) aquele que a teria xingado de “porca”. Destacando ainda mais o que se apresenta como fora de sentido, temos o riso proveniente da confissão de que, ao passar pelo tal amante da vizinha, ela mesma teria dito que vinha do linguiceiro e, por esse acontecimento de corpo, após tomar distância de sua posição inocente sem ter de se fixar àquela de vítima, a obscuridade do gozo se apresenta não pela vertente segregativa e nefasta do insulto, mas por essa parte da estória que a paciente — até ser escutada por um analista — parecia negar-se, ela própria, a contar, escutar e mesmo gozar.

Referências

BEEKES, R.; BEEK, L. Etymological Dictionary of Greek. Leiden/Boston: Brill, 2010.

FOUCAULT, M. (1961) Histoire de la folie à l’âge classique. Paris: Gallimard, 1972.

FREUD, S. “Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia (Dementia paranoides) relatado em autobiografia (“O caso Schreber”, 1911”); Artigos sobre técnica e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, S. (1917) “Luto e melancolia”. In: ____. Neurose, psicose, perversão. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 99-121.

JOYCE, J. (1922) Ulysses. New York: Vintage Books/Random House, 1986.

LACAN, J. (1952) Le mythe individuel du névrosé. Paris: Seuil, 2007, p. 9-50.

LACAN, J. (1955-1956) Le séminaire. Livre III: Les psychoses. Paris: Seuil, 1981.

LACAN, J. Petit discours aux psychiatres. Paris, 1967 (inédit).

LACAN, J. (1967) “Proposition du 9 octobre de 1967 sur le psychanalyste de l’École”. In: ____ Autres écrits. Paris: Seuil, 2001, p. 243-259.

LACAN, J. (1969-1970) Le séminaire. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1991.

LACAN, J. (1970) “Radiophonie”. In: ____. Autres écrits. Paris: Seuil, 2001, p. 403-447.

LACAN, J. (1972) “Du discours psychanalytique ». In: ____. Lacan in Italia. Milano: La Salamandra, 1978, p. 31-55.

LACAN, J. (1972) “L’étourdit”. In: ____. Autres écrits. Paris: Seuil, 2001, p. 449-495.

LACAN, J. (1975-1976) O seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.

LAIA, S. “Ao longo e ao largo do pai”. Opção Lacaniana, Revista Internacional Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n. 47, 2006, p. 76-80.

LAIA, S. Interpretação: a heresia do analista. Curinga, Belo Horizonte, n. 47, 2019, p. 90-105.

LAURENT, É. “Interpréter la psychose au quotidien”. Mental, Revue Internationale de Psychanalyse, Paris, n. 16, 2005, p. 9-24.

LAURENT, É. “Lacan, herético”. Correio, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n. 70, 2011, p. 43-55.

MALHADAS, D., DEZOTTI, M. C. C. e NEVES, M. H. M. Dicionário Grego-Português. v. 1. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006.

MILLER, J.-A. (1983a) “Produzir o sujeito?”. In: ____ . Matemas I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996, p. 155-161.

MILLER, J.-A. (1983b) “Des-sentido para as psicoses!”. In: ____ . Matemas I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996, p. 162-169.

MILLER, J.-A. (1987) “Insignia”. In: ____. Introducción a la clínica lacaniana, Conferencias en España. Barcelona: Escuela Lacaniana de Psicoanálisis/RBA, 2006, p. 105-116.

MILLER, J.-A. “L’interprétation à l’envers”. La Cause Freudienne, Revue de Psychanalyse, Paris, École de la Cause Freudienne, n. 32, p. 9-13, 1996.

MILLER, J.-A. (1987-1998) “Clínica diferencial de las psicoses”. Cuaderno de Resúmenes. Buenos Aires: Asociación de Psicoanálisis Simposio del Campo Freudiano, 1991 (Clase de 11 de junio de 1987).

MILLER, J.-A. “Le salut par les déchets”. Mental, Revue Internationale de Psychanalyse, Paris, n. 24, p. 9-15, 2010.

MILLER, J.-A. (1995) “A invenção do delírio”. Opção Lacaniana online, n. 5. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/antigos/textob.asp# Acesso: 5 junho de 2021.

MILLER, J. A. “Heresia e ortodoxia”. Opção Lacaniana, Revista Internacional Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n. 78, p. 34-46, 2018.

[1] Este texto retoma, com algumas modificações e acréscimos, uma apresentação online realizada no Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Psicose do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais (IPSM-MG), no dia 7 de maio de 2021, a convite de Fernando Casula (Coordenador desse Núcleo). Por ocasião dessa atividade, Cristiana Pittella (Coordenadora da Seção Clínica do IPSM-MG) fez um comentário do que ali apresentei. Agradeço a esses colegas, bem como aos participantes dessa atividade e a Patrícia Ribeiro, a oportunidade para a realização desse trabalho e, agora, desta publicação.

[2] Por exemplo, no precioso Dicionário Grego-Português (MALHADAS, DEZOTTI e NEVES, 2007, p. 23), encontramos αϊρεσις como “ação de tomar”, “tomada”, “conquista”, assim como “escolha” e, já com referência à cristandade, temos o termo “heresia” (αίρέω). Por sua vez, o clássico e incontornável Etymological Dictionary of Greek (BEEKS; BEEK, 2009/2010, p. 42) apresenta-nos o mesmo termo como “captura, escolha, partido”, relacionando “heresia” a uma “escola filosófica”, além de indicar que outras formas derivadas dessa mesma palavra designam tanto “ser escolhido, provocando abalos, rupturas”, quanto “quem escolhe”. Agradeço, aqui, Teodoro Rennó Assunção, por ter me presenteado e indicado esses dicionários.

[3] Em outro texto (LAIA, 2006), pude trabalhar um pouco mais essa referência lacaniana das alucinações auditivo-verbais como “placas de sinalização” ou “letreiros” às margens dos trajetos que os psicóticos fazem off road, ou seja, fora da “grande-rota” pavimentada, a partir do norteamento do Nome-do-Pai como grande Outro.

[4] Para o que me permite utilizar assim a noção lacaniana de “acontecimento de corpo”, ver o texto “Quando o corpo acontece”, destinado (LAIA, 2021) à preparação da XXV Jornada da Seção Minas Gerais (EBP-MG).

[5] Com as aspas colocadas nas palavras “construção” e “funcionamento”, procuro ressaltar o quanto a fantasia, mesmo aparelhando gozo, não deixa de ser desconstruída e perturbada pelo que, na dimensão mais obscura do gozo, excede o que ela tenta enquadrar. Esse fracasso da fantasia se apresenta nas neuroses e nas perversões, mas ganha um alcance ainda mais disruptivo nas psicoses.

[6] Para essa referência à sombra do objeto que esmaga o sujeito, me valho da célebre formulação de Freud (1917/2016, p, 107) sobre o que acontece nos casos de extrema melancolia: “a sombra do objeto caiu sobre o Eu, que agora pôde ser julgado por uma instância especial, como um objeto, como o objeto abandonado”.

[7] Em francês, o termo original é charcutier e remete-nos àquele que prepara e vende carne de porco. O charcutier e sua “loja” (a charcuterie) são referências comuns à vida francesa. Na edição brasileira do Seminário 3, charcutier foi traduzido por “salsicheiro” e essa opção se repete em outras traduções brasileiras nas quais há referência a essa apresentação de pacientes relatada por Lacan (1955-1956/1985, p. 55-69). Porém, mesmo considerado que salsicha é feita com carne de porco, preferi traduzir charcutier por “linguiceiro”, porque quem faz e vende linguiça (tradicionalmente de carne de porco) está muito mais presente na vida brasileira e a salsicha é, de fato, um produto industrializado, não referenciado propriamente a alguém que a produz.

) localizado no lugar do “outro” (LACAN, 1970/2001, p. 447): a

) localizado no lugar do “outro” (LACAN, 1970/2001, p. 447): a

), ou seja, um sujeito que, por sofrer a ação constitutiva e mortífera do significante, ao mesmo tempo se encontraria e se esvairia no intervalo entre um significante (S1) e outro significante (S2). Porém, justifico esse recorte pelo que Miller (1987-1988/1991, p. 40) certa vez demarcou quanto ao modo como Lacan inverteu a perspectiva na qual a alucinação é concebida, passando a dar ao perceptum, ou seja, ao que é percebido, “um alcance causal” com “efeitos de divisão que recaem não sobre um percepiens”, sobre quem percebe no sentido de ter um domínio sobre o que é percebido e que ajustaria sua percepção à chamada realidade, “mas sobre um sujeito”. Por essa inversão lacaniana, na alucinação psicótica, o objeto a, como “perceptum alucinatório” (MILLER, 1987-1988/1991, p. 40), incide sobre o sujeito que, passivamente, “padece da alucinação como independente dele” (MILLER, 1995). Assim, um objeto como o olhar, ou a voz, afeta o psicótico a ponto de insultá-lo, lhe invadir a privacidade, não lhe conferir qualquer lugar no Outro, esmagando-o como sujeito (S) sem lhe dar a chance de se posicionar no mundo dessa forma incômoda (mas passível de reconhecimento) que, na neurose, aparece como falta-a-ser (

), ou seja, um sujeito que, por sofrer a ação constitutiva e mortífera do significante, ao mesmo tempo se encontraria e se esvairia no intervalo entre um significante (S1) e outro significante (S2). Porém, justifico esse recorte pelo que Miller (1987-1988/1991, p. 40) certa vez demarcou quanto ao modo como Lacan inverteu a perspectiva na qual a alucinação é concebida, passando a dar ao perceptum, ou seja, ao que é percebido, “um alcance causal” com “efeitos de divisão que recaem não sobre um percepiens”, sobre quem percebe no sentido de ter um domínio sobre o que é percebido e que ajustaria sua percepção à chamada realidade, “mas sobre um sujeito”. Por essa inversão lacaniana, na alucinação psicótica, o objeto a, como “perceptum alucinatório” (MILLER, 1987-1988/1991, p. 40), incide sobre o sujeito que, passivamente, “padece da alucinação como independente dele” (MILLER, 1995). Assim, um objeto como o olhar, ou a voz, afeta o psicótico a ponto de insultá-lo, lhe invadir a privacidade, não lhe conferir qualquer lugar no Outro, esmagando-o como sujeito (S) sem lhe dar a chance de se posicionar no mundo dessa forma incômoda (mas passível de reconhecimento) que, na neurose, aparece como falta-a-ser (