LEONARDO GOROSTIZA

Psicanalista, Analista Membro da Escola. EOL/AMP

gorostizaleonardo@gmail.com

RESUMO: Leonardo Gorostiza localiza algumas escansões, ao longo do ensino de Lacan, que antecipam e apontam para a mudança de ênfase operada, posteriormente, “da verdade para o real”, considerando as questões que essa mudança lança sobre a interpretação analítica. Desse modo, Gorostiza afirma que as noções de injúria, opacidade e jaculatória, juntamente com a de silêncio, constituem um quarteto — num sentido musical e que vai contra a ideia de “concatenação” — com o qual Lacan se orienta para desdobrar a questão: como é possível, com a palavra, influenciar o corpo, o gozo e o real?

PALAVRAS-CHAVE: injúria; opacidade; jaculatória; silêncio; interpretação.

JACQUES LACAN’S QUARTET

ABSTRACT: Leonardo Gorostiza locates in this text, somes scansions along Lacan’s teaching that anticipate and point to the change of emphasis “from truth to rela” that is later operated, and considers that this change raises questions about analytical interpretation. Gorostiza states that the notions of injury, opacity, ejaculation, and silence, constitute a quartet – in a musical sense and that goes against the idea of “concatenation”- through which Lacan unfolds the issue: how is it possible to reach the body, jouissance, and the real, with words?

KEY WORDS: injury; opacity; jaculation; silence; interpretation

Desali, s/t

Já nos primeiros tempos de seu ensino, Lacan declarou, de forma sutil, e não explícita — como faria em seu Seminário 21 —, que o primeiro significante, o S1, e o segundo, o S2, não fazem cadeia; disse per se que não se articulam. Ele intuiu muito precocemente essa problemática que mais tarde teria repercussões decisivas na prática da interpretação, indicando “Há em todo saber”, já concebido como coerência formal e articulação, “uma vez constituído, uma dimensão de erro, que consiste em esquecer a função criadora da verdade em sua forma nascente” (LACAN, 1985, p. 30). Ou seja, esquecer “o valor da intervenção simbólica, do surgimento da fala” (LACAN, 1985, p. 29).

Além disso, ali ele enfatizou — em uma leitura primorosa do diálogo platônico Mênon (ou da virtude) — que nós, analistas, não poderíamos esquecer a função criadora da palavra que opera nessa dimensão da verdade em sua forma nascente (LACAN, 1985). Verdade que, no contexto desse diálogo, se liga à virtude e à opinião verdadeira. Como é sabido, o que Sócrates enfatiza em resposta à pergunta de Mênon é que não há episteme da areté, ou seja, da virtude (LACAN, 1985). Em outras palavras, que a virtude — entendida como ação política e ligada à interpretação — corresponde à ortodoxia, a uma ação definida pelo fato de que o verdadeiro que há aí não é apreensível por um saber.

Embora Lacan tenha tido que percorrer um longo caminho para mudar a ênfase da verdade para o real, até chegar à formulação de que S1 e S2 não fazem uma cadeia, e para sustentar que, para que a interpretação analítica tenha um alcance efetivamente real, será no significante isolado, somente no S1, onde ela deverá incidir, localizamos, no entanto, em seu ensino, algumas escansões que indicam o desenvolvimento de sua intuição original. Uma intuição da qual Jacques-Alain Miller disse certa vez: “Não há nada mais próximo ao que Lacan orquestra em seu último ensino do que a nota que ele faz ouvir em seu primeiro comentário sobre o Mênon” (MILLER, 2001, [s. p.], tradução nossa).

Desse ponto de vista, creio que se pode afirmar que as noções de injúria, opacidade e jaculatória, juntamente com a de silêncio, constituem uma espécie de quarteto — no sentido musical — com o qual Lacan repetidamente executa essa nota na tentativa de responder ao seu problema, que também é nosso: como com a palavra, com o significante, é possível influenciar o corpo, o gozo e o real. Assim, numa leitura mais avançada e renovada do Mênon, indicando a fixação de um significante ao corpo, ele virá a afirmar: “Do não-ensinável, eu criei um matema, por assegurá-lo fixão da opinião verdadeira — fixão escrita com x, mas não sem recorrer ao equívoco”[3] (LACAN, 2003a, p. 484).

Agora, situarei algumas escansões em seu ensino que, entendo, o levaram a propor, no contexto de questionar mais uma vez a interpretação analítica, se não será especificamente sua jaculação — e não o uso habitual das palavras — aquilo que poderia dar origem a um efeito de sentido real, ou seja, “um sentido isolável” que vai contra a ideia de “concatenação” (LACAN, 1975, p. 17, tradução nossa)[4].

A injúria e sua opacidade

A injúria (do latim iniuria, ofensa ou malfeito a uma pessoa, in: sem; iuria: direito) é toda expressão proferida ou ação realizada para a desonra, descrédito ou menosprezo de outra pessoa. No direito penal, é considerada um crime contra a honra ou a boa reputação e é punível.

Mas, além disso, em seu outro significado e por extensão, também podemos falar de injúria no caso de danos materiais que alguém ou algo causa a uma coisa ou pessoa. Por exemplo, pode ser dito de alguém que foi espancado ou esfaqueado, que sofreu injúrias em seu corpo.

Assim, a palavra injúria reúne duas dimensões. Uma, a da palavra ou do significante, mas também a de um alcance real, de certa forma traumático. Acontece que a injúria ou o insulto é tanto a primeira quanto a última palavra (LACAN, 2003b), porque é a que procura, a que visa — uma vez que perde toda a significação — nomear o ser ou alcançar o real.

Lacan fala de injúria em vários pontos de seu ensino. Um deles está em um artigo intitulado “A metáfora do sujeito”, no qual ele lembra a cena das injúrias da criança que mais tarde se tornaria o Homem dos Ratos e nos diz da “dimensão de injúria onde se origina a metáfora” (LACAN, 1998d, p. 905).

A referência completa é a seguinte:

“A metáfora radical se dá no acesso de raiva, relatado por Freud, do menino ainda inerme, em grosseria, que foi seu Homem dos Ratos antes de se consumar em um neurótico obsessivo, o qual, ao ser contrariado pelo pai, interpela-o: “Du Lampe, du Handtuch, du Teller, du Teller, usw”. (“‘Seu’ lâmpada, ‘seu’ toalha, ‘seu’ prato… e assim por diante”). Com que o pai hesita em autenticar o crime ou o talento. Com o que nós mesmos entendemos que não se perca a dimensão de injúria onde se origina a metáfora. Injúria mais grave do que se imagina, quando ela é reduzida à invectiva[5] da guerra. Pois é dela que provém a injustiça, cometida gratuitamente contra qualquer sujeito, de um atributo com que um outro sujeito qualquer é levado a atingi-lo. “O gato faz au-au, o cão faz miau-miau.” Eis como a criança soletra os poderes do discurso e inaugura o pensamento.

Haverá quem se surpreenda por eu sentir necessidade de levar as coisas tão longe no que concerne à metáfora” (LACAN, 1998d, p. 905).

O que é que Lacan aponta aqui sobre levar as coisas tão longe em relação à metáfora? Que não se trata apenas da substituição de um significante por outro significante, a fórmula clássica da metáfora que fornece a matriz da interpretação analítica tradicional, mas uma substituição entre duas ordens heterogêneas, a substituição do ser, ou, por assim dizer, do real, por um significante. E como existe uma incompatibilidade radical entre as duas ordens, tal substituição — que Miller uma vez chamou de “metáfora heterogênea” — é necessariamente sempre injuriosa e… violenta.

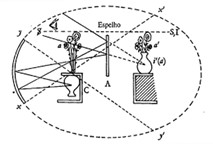

É em um escrito anterior que Lacan associa a injúria a uma opacidade. Essa é a passagem em que ele comenta, em “De uma questão preliminar a todo tratamento possível de psicose”, o exemplo já clássico de uma apresentação de pacientes, “Porca!”, e onde ele explora de forma precisa a maneira pela qual o significante pode passar para o real. Vamos ver como ele o faz.

Depois de descrever o relato da paciente segundo o qual o amante da vizinha “havia-lhe dirigido” (LACAN, 1998b, p. 540) a injúria quando passaram um pelo outro, ele aponta que:

“No lugar em que o objeto indizível é rechaçado no real, uma palavra se faz ouvir […] vinda no lugar daquilo que não tem nome [e] unindo-se em sua opacidade aos dardejamentos[6] do amor, quando, na falta de um significante para denominar o objeto de seu epitalâmio[7], ele emprega a intermediação do imaginário mais cru: “Eu te como, — Chuchuzinho!”. “Estás todo derretido… — gato!””. (LACAN, 1998b, p. 541).

Em outras palavras, tanto a injúria quanto a jaculatória do amor compartilham a mesma opacidade. A opacidade própria da pulsão, do gozo e do real. E ambos mostram como o significante, quando tenta alcançar o real, por sua vez, torna-se ou deve tornar-se opaco; em outras palavras, fora do sentido.

Digamos de passagem que Miller, ao comentar a cena das injúrias no Homem dos Ratos, aponta que o obsessivo também tem uma relação com o indizível e que é aqui que se situa a função da injúria na obsessão. “A injúria é lançada ao que há de mais querido”, e nisso supera o “amor crítico” (MILLER, 1985, [s. p.]), que está situado no registro do imaginário.

“Esta injúria é muito valiosa para o sujeito [refere-se ao Homem dos Ratos], é muito valiosa para que ele se sustente no mundo. Ele elabora ali um significante capaz de tocar o real do Outro, ao custo de que [o dito significante] perde toda a significação. É ele, o Homem dos Ratos, quem o elabora; é ele quem o formula. Isto é o que faz a diferença entre neurose obsessiva e psicose” (MILLER, 1985, [s. p.]).

Assim, é compreensível que Lacan conclui dizendo que o exemplo da “Porca!”

“[…] é aqui destacado apenas para captar no ponto essencial que a função de irrealização não é tudo no símbolo. Pois, para que sua irrupção no real seja indubitável, basta que ele se apresente, como é comum, sob a forma da cadeia rompida” (LACAN, 1998b, p. 542).

Ainda é cedo, é obvio, mas antecipo o que ele chamará mais tarde como seu S1, significante-letra, desde que se escreva sem nenhum tipo de sentido (LACAN, 2011); a injúria mostra afinidades com o real.

Antes de continuar, vale a pena destacar que Lacan também fala da opacidade em numerosas ocasiões. Enumeraremos algumas delas.

Por exemplo, no seminário contemporâneo “De uma questão preliminar…”, em seu Seminário 5, ele diz:

“Não há sintoma cujo significante não seja trazido de uma experiência anterior. […] é o significante do A barrado (Ⱥ) que se articula no complexo de castração, mas que não está forçosamente presente, nem sempre totalmente articulado. […] O que é isso, portanto a não ser essa vida apreendendo-se numa horrenda percepção dela mesma, em sua estranheza total, em sua brutalidade opaca, como significante puro de uma existência intolerável para a própria vida, a partir do momento em que ela se afasta dele para ver o trauma e a cena primária? É isso que aparece da vida perante ela mesma como significante em estado puro, que não pode, de maneira alguma articular-se nem se resolver” (LACAN, 1999, p. 477).

Em minha opinião, aludindo, ao que pouco antes chamou de “o significante enigmático do trauma sexual” (LACAN, 1998a, p. 522), Lacan indica que tal significante, aquele que tem afinidade com o real, aquele da injúria radical em que se assenta toda metáfora do sujeito, não estando articulado a outro significante, torna-se opaco e nos orienta a direcionar por essa via nossa elucidação do que chamará mais tarde de interpretação jaculatória.

Mas a palavra opacidade retorna em seus Escritos. Assim, em “Posição do inconsciente”, no contexto da caracterização da operação lógica da separação, ele aponta:

“Sem dúvida, o ‘ele pode me perder’ é seu recurso contra a opacidade do que ele encontra no lugar do Outro como desejo, mas restitui o sujeito à opacidade do ser que lhe coube por seu advento de sujeito, tal como ele se produziu inicialmente pela intimação do outro” (LACAN, 1998c, p. 858).

Penso que se pode deduzir dessa indicação que a opacidade tem duas faces: uma corresponde a uma falta radical, de um significante no Outro, que indica seu desejo; outra corresponde à pulsão, já que, nessa operação em que o sujeito vai responder com a perda, cede uma parte de seu corpo. Em ambos, um traço, o silêncio; mas um silêncio que também é de duas faces, que se desdobra: o silêncio da pulsão e o silêncio de um furo no simbólico que se conecta com um real.

E é essa dupla face de opacidade que ele retoma pouco tempo depois em sua “Resposta a uma pergunta de Marcel Ritter” (LACAN, 1976, [s. p.], tradução nossa). Ele afirma que o real pulsional não é o mesmo que o não reconhecido, o Unerkannte, ou seja, que o real pulsional não é o mesmo que o umbigo do sonho que reconduz ao recalque primário, ao Urverdrängt. No entanto, ele sugere que exista uma “analogia” entre os dois. Uma analogia que também gira em torno de sua opacidade. Vamos ver como ele disse.

Primeiro, ele diz que, em relação ao furo do inconsciente, que é o Unerkannte, “é aí também que a pulsão se opacifica completamente”. Então, “desde a origem, no reconhecimento do próprio inconsciente, existe a noção de que, de fato, o Real, propriamente dito, é um ponto de opacidade. É um ponto infranqueável, é um ponto impossível” (LACAN, 1976, tradução nossa). Finalmente, encontramos o termo novamente na conhecida fórmula de sua conferência “Joyce, o Sintoma”, quando ele caracteriza o “gozo próprio do sintoma” como “gozo opaco por excluir o sentido” (LACAN, 2003c, p. 566).

Deste último se desprende a opacidade, seja a da pulsão, a do recalque primário, seja a do gozo do sintoma, que é o que marca o limite do sentido. Portanto, podemos afirmar que a interpretação, quando já não remete mais à ideia clássica da tradução, supõe levar em conta a dimensão de opacidade constitutiva do parlêtre, que se opõe precisamente a uma suposta transparência de uma possível tradução.

Mas o que quer dizer opacidade? A definição mais simples é a do opaco como aquilo que impede a passagem da luz e impede de ver através de sua massa o que está por detrás. Sem dúvida, é uma noção que ressoa para um mais além do fundo, que o próprio Lacan colocou em seus Escritos, o debate do século das luzes. “É preciso [disse ele na contracapa original de seus escritos] haver lido esta coletânea […] para perceber que prossegue sempre o mesmo, […] pode ser visto como o debate das luzes” (LACAN, 1998e, [s.p]).

Como essa referência recorrente à opacidade deve ser entendida? Como uma indicação de que o Iluminismo, o século das luzes, que a Razão tem um limite que não deve ser ignorado, tampouco deve ser relegado à categoria do inefável. Precisamente aí reside essa sutil torsão pela qual Lacan, citando o poeta que quis dar a palavra às coisas, para fazer com que as coisas assumam a palavra — refiro-me a Francis Ponge —, sustentou até o final de seu ensino que a interpretação analítica, que está advertida da opacidade sobre a qual temos discorrido, deve se situar não no nível da razão, senão da réson.

Assim, ressoa de passagem como uma indicação de Miller em sua conferência “Uma fantasia”, em 2004, em Comandatuba. Ali, diante do “Tudo marcha”, próprio ao discurso hipermoderno, em minha opinião, congruente com o discurso do Capitalista, uma vez escrito por Lacan, que também elide o impossível, Miller propôs como divisa para a psicanálise de prática lacaniana a de um “Isso falha” (MILLER, 2004, [s. p.]), que não é nada mais que aquilo a que os sintomas dão testemunho, na medida em que são sinais da “não-relação sexual”. (MILLER, 2004, [s. p.]). Sintomas que, com a opacidade da diferença absoluta, ou seja, incomparável, e sua ligação com o impossível, constituem um limite fundamental à tirania do imperativo de transparência de nosso tempo (HAN, 2016).

Por isso, Miller também propôs que isso exigiria “elevar a interpretação à potência do sintoma”. Cito: “A poética da interpretação não é para ser bela […]. Ela é um materialismo (moterialisme) da interpretação. […] É preciso colocar o corpo para elevar a interpretação à potência do sintoma” (MILLER, 2004, [s.p.]).

Entendo que é por essa via que devemos talvez tentar reintroduzir a opacidade e o silêncio do impossível, essa opacidade que a outra opacidade e o outro silêncio, os da pulsão, podem velar. Porque, para a pulsão, com seu impulso constante que não conhece primaveras nem outonos, assim como para o discurso capitalista, aliado ao discurso da ciência, tudo marcha, tudo é bem-sucedido. Porque, no nível da pulsão, em que o sujeito é feliz, não há impossível, é pura realização. E é então nesse lugar, onde uma interpretação é elevada à potência do sintoma, que existe a possibilidade de introduzir o impossível (MILLER, 2012).

Essa seria uma forma de interpretar, tentando induzir, através de uma ressonância moterialista, um limite para o monólogo da apalavra, um limite para a pulsão. Nesse ponto, a injúria se encontra com a jaculação.

Silêncio e jaculação

Lacan refina o alcance da operação jaculatória em seu último ensino. Jaculação ou jaculatória é uma palavra que vem da religião cristã e designa uma breve oração ou invocação dirigida fervorosamente a Deus. Mas também, etimologicamente, vem do latim iacular, ou seja, “lançar”, que, por sua vez, deriva do iaculum, que significa “dardo”. Portanto, um uso da palavra que implica lançá-la, atirá-la. Poderíamos assim falar de violência da jaculação.

A que aponta a jaculação em sua equivalência estrutural com a injúria ou o insulto? Nomear o indizível do e no Outro. Ou seja, seu ponto de opacidade. É por isso que Lacan elogia, em seu Seminário 20, as jaculações que povoam os testemunhos dos místicos. “Essas jaculações místicas, não é lorota, nem só falação, é em suma o que se pode ler de melhor — podem pôr em rodapé, nota — Acrescentar os Escritos de Jacques Lacan, porque é da mesma ordem” (LACAN, 2008, p. 82).

Não são lorotas nem falação, pois um silêncio precisamente sempre acompanha a jaculação. Poderíamos até propor que haja um silêncio inerente à jaculação, na medida em que esta última, embora proferida, indica que é impossível dizer.

Assim, São João da Cruz sublinha a importância do silêncio no impulso místico: “Naquele sossego e silêncio da referida noite, bem como naquela notícia da luz divina, claramente vê a alma uma admirável conveniência e disposição da sabedoria de Deus” (CRUZ, 1960, p. 95). Uma espécie de harmonia musical que a alma chama “música calada, porque é conhecimento sossegado e tranquilo, sem ruído de vozes; e assim goza a alma, nele, a suavidade da música e a quietude do silêncio” (CRUZ, 1960, p. 95).

Como devemos entender essa equivalência que Lacan coloca entre seus Escritos e os testemunhos dos místicos? Arrisco uma resposta: porque em ambos os casos é uma questão de testemunhar uma relação com o impossível de dizer, o impossível de nomear.

Por exemplo, São João da Cruz reitera que termos — jaculações — como “‘Oh!’ e ‘quão’, […] cada vez que são ditos, revelam do interior mais do que tudo quanto se exprime pela linguagem” (CRUZ, 1960, p. 237-238). Ou Santa Teresa de Jesus, quando exclama: “Oh, Senhor […] quem teria palavras para fazer entender […] (D’ÁVILA, 2010, p. 208).

Mas se afirmamos que os Escritos de Lacan, que surgem de sua prática da psicanálise, e os testemunhos dos místicos são do mesmo registro, devemos nos perguntar qual é sua diferença. Ambos testemunham um furo, o do indizível, do silêncio do que escrevemos como S(Ⱥ). Os místicos provam, de alguma maneira, a experiência desse furo, mas também sua fascinação com ele, com o indizível. E por isso eles o leram como prova da correspondência e da harmonia da alma com Deus[8]. Considerando que, na psicanálise — os testemunhos de passe devem apontar a isso —, não se trata de um fascínio pelo indizível, pelo mistério, mas de fazer com ele, com o furo, um matema que o constate e localize, e isso ao preço do fora de sentido. “O caminho que deve ser percorrido”, salienta Miller,

“[…] vai do indizível ao matema ou, por que não, do indizível ao insulto. Não só o matema pode ocupar o lugar do indizível [mas também] o insulto nesta função: já não há mais palavras para dizê-lo completamente, supera qualquer limite, ele supera todas as possibilidades da linguagem, e então do tesouro da língua, como S(Ⱥ), um significante se solta para pegar o real. Somente a partir desta perspectiva o insulto e o matema são o mesmo” (MILLER, 2000, p. 128-129, tradução nossa).

Por essa mesma razão, o passe tem uma relação com o indizível e pode provar o furo e localizar sua opacidade, mas se trata de fazer dele matema e transmiti-lo, e não apenas se fascinar com o mistério.

Vemos, então, que o que chamei anteriormente de violência da jaculação pode ser tanto a interpretação proferida pelo analista — quando ele não opera como uma tradução, mas isola com sua intervenção um S1 que não faz cadeia — como um novo significante ou um novo uso de um significante inventado pelo sujeito, desvinculado do analisante. Tanto é assim que, na jaculação, o enunciado e a enunciação já não se diferenciam; isso nos permitiria falar de “o dizer da análise”. Um dizer jaculatório que se desprende da referência daquele que o enuncia.

Seja como for, em ambos os casos é uma questão de indicar tanto o que não existe — dizer de um impossível — quanto o que existe: um gozo opaco para excluir o sentido. Essa operação interpretativa — se podemos chamá-la assim — é caracterizada por Éric Laurent como o que pode fazer “ato de um novo olhar do aperto do nó em torno do acontecimento de corpo” (LAURENT, 2018, tradução nossa). Talvez essa seja outra forma de dizer o que acontece ao elevar a interpretação à potência do sintoma. Uma potência disruptiva que poderia obter, de um contraponto sonoro e do “ângulo da surpresa” (MILLER, 1996, p. 39, tradução nossa), toda a sua força.

Assim, numa análise, uma jaculação pode vir para retificar o gozo, e não apenas o sujeito; ou seja, o gozo opaco do sintoma pode ser concebido, vivido, como satisfatório (MILLER, 2011, p. 268). Mas para que isso seja possível, não há outro caminho senão, através do amor de transferência, recorrer ao sentido para resolver o gozo desvalorizado do sintoma (LACAN, 2003c). Desse modo, uma vez percorrido o caminho do esgotamento da transparência do gozo-sentido (jouissens), talvez possam ser constatadas ambas as opacidades: a opacidade do impossível, o Urverdrängt, e a opacidade da diferença absoluta. Para ele, o desejo do analista segue sendo o instrumento privilegiado para que, sem se deter no impasse da piedade imaginária, possa apontar com a jaculação ao mais digno do sujeito golpeando ao outro “de uma boa maneira” (MILLER, 1999, p. 105, tradução nossa), quer dizer, indicando reduzir o Outro ao seu real — o que o faz incomparável — e desprovê-lo de sentido (MILLER, 2014, p. 29).

Assim, o que propus chamar de quarteto de Lacan, composto pela injúria, a opacidade, o silêncio e a jaculação, quem sabe possa ser concebido como o conjunto de quatro instrumentos destinados a executar também uma “música calada”. Mas uma música calada que, além de toda aspiração mística, não aponta a nenhuma ideia de harmonia ou correspondência, senão a indicar o nó silencioso e opaco que se aninha no coração do parlêtre. Esse nó que, em algum momento, Lacan mesmo chamou “o nó do ininterpretável” (LACAN, 2003a, p. 338).

Tradução: Rodrigo Almeida

Revisão: Giselle Moreira

Referências

CRUZ, S. J. Cântico espiritual, chama viva de amor. Trad. Carmelitas descalças do convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Petrópolis: Editora Vozes, 1960.

HAN, B-Ch. Sociedade da transparência. Petrópolis; Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2016.

LACAN, J. O seminário livro 22: R.S.I; lição de 11 de fevereiro de 1975. (Inédito)

LACAN, J. “Réponse à une question de Marcel Ritter”. Lettres de l’École Freudienne, n. 18, p. 7-12, 1976.

LACAN, J. (1954 – 1955) O seminário, livro 2: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.

LACAN, J. “A instância da letra no inconsciente”. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998a. p. 496-533.

LACAN, J. “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998b. p. 537-590.

LACAN, J. “Posição do inconsciente no congresso de Bonneval” (1960, retomado em 1964). In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998c. p. 843-864.

LACAN, J. “A metáfora do sujeito”. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998d. p. 903-907.

LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998e.

LACAN, J. (1957-1958) O seminário livro 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.

LACAN, J. “O engano do sujeito suposto saber”. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003a. p. 329-349.

LACAN, J. “O aturdito”. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003b. p. 448-500.

LACAN, J. “Joyce, o Sintoma”. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003c. p. 560-566.

LACAN, J. (1972-73) O seminário, livro 20: mais, ainda. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

LACAN, J. “A terceira”. Opção Lacaniana, São Paulo, n. 62, p. 11-34, dez. 2011.

LAURENT, E. “La interpretación: jaculación”. Intervenção de 13 de outubro de 2018 no início das Conferências do Campo Freudiano em Bruxelas para a sessão Clinique de Bruxelles. Psicoanálisis Lacaniano, [s. l.], 13 out. 2018. Disponível em: https://psicoanalisislacaniano.com/la-interpretacion-jaculacion/. Acesso em: 4 nov. 2021.

MILLER, J-A. “Apología de la sorpresa”. In: MILLER, J-A. Entonces: “Sssh…”, Barcelona; Buenos Aires: Minilibros Eolia, 1996.

MILLER, J-A. Política lacaniana. Buenos Aires: Diva, 1999.

MILLER, J-A. El banquete de los analistas. Buenos Aires: Paidós, 2000.

MILLER, J-A. Sutilezas analíticas. Buenos Aires: Paidós, 2011.

MILLER, J-A. La fuga del sentido. Buenos Aires: Paidós, 2012.

MILLER, J-A. O real do século XXI. In:MACHADO, O., RIBEIRO, V. (Org.). Um real para o século XXI. Belo Horizonte: Scriptum, 2014.

MILLER, J-A. Le désenchantement de la psychanalyse: lição de 14 de novembro de 2001. (Inédito).

MILLER, J-A. 1, 2, 3, 4: curso de Orientação Lacaniana, lição de 5 de junho de 1985. (Inédito).

TERESA D’ÁVILA, S. Livro da vida. São Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2010.

[1] Texto original publicado na Revista Lacaniana de Psicoanálisis, [s. l.], ano XV, n. 28, p. 37-45, ago. 2020.

[2] Nota do autor: Este texto retoma e amplia algumas ideias expostas na conferência “La injuria y su opacidad”, que ocorreu em 2 de novembro de 2019 durante as VI Jornadas da Seção La Plata da EOL, intituladas: “Interpretar la violencia”.

[4] Retomado também por Éric Laurent em “L’interpretation événement”. In: La Cause du Désir, n. 100, 2018, p. 70.

[5] Invectiva: discurso oral ou escrito que contém uma censura violenta, áspera e dura contra alguém ou algo.

[6] N. T.: A tradução para o espanhol em que nos baseamos para esta versão em português, traz o termo “jaculatórias”, termo que acreditamos que colabore para a compreensão do texto.

[7] Epitalâmio: composição poética lírica para a celebração de um casamento.

[8] Mesmo que — como assinala Lacan em seu Seminário 20 — seja outra face do Outro, a face de Deus, como aquela que dá suporte ao gozo feminino, a experiência mística não deixa de fazer existir um Outro de harmonia e correspondência.

psicanálse – acolhimento – lacan – psicanalise – psychanayse – psicoanálisis – corpo