Pais E Mães Atuais: A Ciência Como Partenaire

MARIA RITA GUIMARÃES

Seria possível pensar no “atual” dos pais e da maternidade — entendida no sentido mais amplo — sem a presença massiva da ciência? Tentaremos destacar alguns pontos passíveis de nos encaminhar na questão.

O pai que não sabe o que fazer e que recorre ao especialista é o paradigma da paternidade de nossa época, mas, mesmo hoje em dia, tem-se a resposta à pergunta: “o que é um pai?”.

Lacan interroga. “Qu’est-ce qu’un père?” (LACAN, 1957/1994 p.205), e os elementos de resposta que auxiliam sua elaboração são absolutamente atuais. É com uma ilustração “la plus saisissante” que Lacan fala do “X da paternidade”. Trata-se de uma novidade que vem da América do Norte, e seu relato é surpreendente: uma mulher, desde a morte de seu marido, com quem ela tinha um pacto de amor eterno, a cada dez meses, dava à luz um filho do falecido. O congelamento do sêmen, naquela época, era algo absolutamente novo e produzia indagações. Lacan se serve do exemplo para retomar a noção do pai simbólico como sendo o pai morto, mas acrescenta: nesse caso, o pai real é também o pai morto. Naquela data, todavia, o “pai real” se confunde com o pai da realidade, disjunção que Lacan promoverá em seu ensino anos mais tarde. Em 1957, a ilustração permitiu a Lacan realçar a distância entre o que seja a função da procriação e a noção do que é, afinal, um pai.O que Lacan está formulando e que dirá, em 1967, é que o “X da paternidade” é o lugar do pai como vazio, necessário ao cumprimento de sua finalidade; para que opere como função, que é, afinal, a nomeação do desejo. “Que o desejo não seja anônimo”, como disse, em 1969.( LACAN,1969-2003,p.369) Sem dúvida, a questão do desejo e da mediação do nome do pai inquieta Lacan, pois, como disse, “no futuro, se fabricarão filhos diretos de homens de gênio”, e, em consequência de tais fatos, o pai sofreria um golpe em sua palavra de maneira ainda mais radical.

A questão é então saber como, por que via, sob que modo, se inscreverá no psiquismo da criança a palavra do ancestral, da qual a mãe será o único representante e o único veículo. Como é que ela vai fazer falar o ancestral enlatado (LACAN, 1956-1957/1994, p.386).

Hoje em dia, a questão é de ordem enlouquecedora, tal como se pode ler no seminário alemão Der Spiegel em setembro de 2013.(1) Segundo a publicação, o departamento para as crianças e saúde pública recebeu um informe de que “o homem deu à luz em casa.” O homem, um transexual que manteve seus órgãos sexuais femininos, deu à luz “um menino, depois da inseminação artificial”. Porém, requer ser registrado como “pai” no registro civil e não como mãe, “uma demanda que a administração respondeu favoravelmente.” A surpresa do caso não fica por aí: mais que isso, o “pai” da criança “[…] solicita que o sexo do bebê não seja declarado”, demanda que foi recusada. Esse caso recente extrapolou a administração de Berlim, mas não se trata de acontecimento único. Também sob outras modalidades de forçamento executadas através das técnicas da procriação, podem-se encontrar inúmeras ilustrações do sem limite instaurado no campo das relações e identificações dos lugares familiares: o real foi tocado. O preocupante é que, agora, não somente o real do corpo da mulher é tocado, porém, igualmente, o corpo do “novo homem”, efeito da ciência. Podem-se acompanhar as dificuldades colocadas para a justiça e a necessidade de inscrições de novas consideracões jurídicas sobre a figura do pai, e, quase sempre, na urgência. Como foi dito por Éric Laurent, “os comportamentos performativos singulares não cessam de criar perturbações nas categorias do Direito” (LAURENT, 2008, p.15)

Ao comentário da autoridade alemã responsável pelo citado caso: “Em um ou outro momento, esta criança vai descobrir que seu pai é, na realidade, sua mãe” acrescentaremos o imprevisível dos efeitos subjetivos para essa criança, ainda mais sobrecarregada pelo fantasma manifestado por seu pai/mãe de que não lhe fora concedida uma inscrição sexual: gênero neutro, o limbo da indiferenciação.

Éric Laurent nos tem mostrado, em diversos trabalhos, como vão as ficções: sejam as jurídicas, sejam as científicas, não estão feitas para dar conta do ponto real que é a origem subjetiva para cada um. Para utilizar suas palavras, trata-se “da malformação do que foi o encontro falido entre os desejos que, a cada um de nós, nos empurrou ao mundo” (LAURENT, 2008, s/p) A ciência se interessará pelo ponto obscuro da origem humana? Não é certo, já que se baseia pelo princípio da transparência: o pai por ela reconhecido é o pai do DNA, o que é validado pela ficção jurídica. Porém, cada vez mais, nesse campo da filiação, as exigências por novas ficções jurídicas não param. Existe, inclusive, a L’Association Procréation Médicalement Anonyme, que reúne os filhos nascidos de dom de gameta anônimo, mas, igualmente, os doadores. A polêmica discussão a respeito da interdição do conhecimento das origens genéticas divide a justiça, conforme as leis dos países em questão.

Através da Associação, passam, agora, a serem escutadas as primeiras vozes dos filhos do anonimato promovido pela prática de doação de esperma, tal como foi publicado no jornal francês Le Figaro em 09/02/13.

Um jovem de 23 anos, Roussial Clemente, nascido por inseminação artificial com doador anônimo, disse:

Tive problemas para encontrar as semelhanças com meu pai. Durante um passeio à beira d’água, finalmente me disse que ele não era a pessoa que me havia feito. Pulei em seus braços. Foi um choque, mas também um alívio. Antes, eu tinha imaginado uma violação, uma adoção.

Lemos, então, os testemunhos como parte do romance familiar de cada um, tal como Freud nos ensinou e, se falar de pais na atualidade é assunto multifacetado, “em todas estas variações ou criações diversas, distintos discursos vão entrar em conflito sobre o que são o pai ou a mãe nesta ocasião. Mas o que vemos é que ninguém quer ter filhos sem pais” (LAURENT, 2008, p.2)

No entanto, não se está promovendo um retorno da figura do pai, talvez menos na pele do pai edípico do que na pele do pai gozador, na tessitura do saber da medicina da procriação?

L’effet-Mére:[2] Sintoma Moderno

No caso do avanço da ciência no domínio da fertilidade humanam — seja quando nela se oferecem as possibilidades contraceptivas — para que a criança não venha quando ainda não é desejada — seja na oferta de técnicas para que a criança venha quando tudo indica que não virá — fica muito evidente a paixão do saber da ciência. O impossível, segundo se pode ler na literatura das novas tecnologias da reprodução (NTR), pode ser transgredido. Trata-se de um discurso que se opõe à castração.

Essa evidência está nos efeitos que o discurso da ciência promove no sujeito, fazendo surgir, na realidade, na cena mesma da realidade, o que pertence ao âmbito do inconsciente. A respeito da maternidade, Laurent formula a pergunta se é suficiente engravidar-se e dar à luz para se converter em mãe: ainda será necessário desejar o filho. É muito diferente a demanda que se faz a um médico e o desejo de ser mãe, o desejo de mãe. A mulher, na atualidade, encontra uma inscrição como sujeito desejante na resposta “prêt-à-porter” oferecida pela medicina da reprodução. Pode-se dizer que a solução já pronta e oferecida pelas novas tecnologias reprodutivas à problemática da feminilidade cria uma ambígua situação para a mulher contemporânea.

A partir da gestão científica da sexualidade humana, mais claramente, com a possibilidade de uma contracepção segura obtida pelo uso de pílulas e DIU, por exemplo, surge como efeito o desenlace entre a sexualidade e reprodução humana e, entre uma e outra, um tempo infecundo. Como disse Nicole Athéa, se antes a sexualidade era o objeto de interdição, esta se deslocou para a procriação. Trata-se de um discurso vigente cuja difusão ainda se processa. Os programas governamentais de saúde continuam valorizando os procedimentos pedagógicos, educativos, junto aos jovens, como prevenção à gravidez entre adolescentes. Nos tempos atuais, se acontece gravidez na adolescência, ela já é considerada como sintoma: “é num clima de esterilização que começa a vida sexual, com a consequência do medo frequente de ser estéril” (ATHÉA, 1990, p.38).[3]

Se a vida sexual se inicia pela esterilização, como se sabe da possibilidade da fecundidade? Trata-se da “programação” da concepção sustentada pelo voluntarismo e, nesse enquadramento, “ser estéril” para a mulher, para o casal, é não ter o filho no momento em que decidiram tê-lo. Somente nesse momento, portanto, é que se percebe como insustentável a ideia de que a fecundação esteja completamente dominada pelo saber da ciência em colusão com a Vontade. É que, até tal momento, o domínio científico experimentado pelo casal, no ato da contracepção garantida, confere e legitima a crença de que apenas a realidade da ciência se torna causa na procriação humana. Na verdade, a onipotência científica se encarna na palavra do médico, sujeito suposto saber do desejo do paciente. O saber oracular resulta, muitas vezes, em efeitos profundamente nefastos, mas pode ser que o médico nunca se dê conta disso, já que, em geral, não é sua preocupação interessar-se pelo sujeito. Marie-Magdeleine Chatel relata um caso que serve bem como exemplo de como os fatos acontecem.

Uma moça de vinte e três anos chega para uma consulta de rotina: o ginecologista é informado de que ela não utiliza anticoncepcionais seguros; ela sabe ‘tomar cuidado’, nunca engravidou e diz não querer filhos por ora. O médico, ainda assim, parece se surpreender com o fato de que, com uma contracepção tão incerta, ela nunca tenha engravidado: propõe-se a verificar isso. Ele preocupa a moça que, ao mesmo tempo em que não quer filhos, fica angustiada, quer saber se poderá tê-los algum dia, e começa a recear ser estéril. Ela se engaja numa série de exames exploratórios, bem como seu namorado, a quem a coisa repugna. Emitem-se hipóteses pouco significativas, como o muco e as variações do espermograma. Ela se apega a isso, pois teme jamais poder ter filhos. Hoje, está com trinta anos e engajada numa série de FIV. Diversos embriões se formaram graças ao encontro do esperma de seu namorado com um óvulo dela, mas não se implantam. Evidentemente ela se interroga, pois reconhece que nem ela nem o namorado sabem ainda, realmente, se desejam ter um filho. Para ela, é a ideia de impossibilidade de ter filhos que deve ser eliminada. Ela quer fazer a prova da sua fecundidade. E ele, por sua vez, faz tudo isso por ela. Ela se surpreende desejando, caso esteja grávida, ter um aborto espontâneo ou até mesmo fazer uma interrupção voluntária de gravidez (IVG). ‘Mas continua torturada pela angústia’ (CHATEL, 1995, p.90-91).

Nicole Athéa assinala que a sociedade moderna está instalada sob o mito do domínio perfeito da reprodução e que parece impossível voltar e a ele renunciar, renunciar a essa suposta segurança. A autora questiona se não existiria o risco para a sociedade, que, à força de prevenir os riscos da sexualidade, ficaria sujeita à própria desaparição.

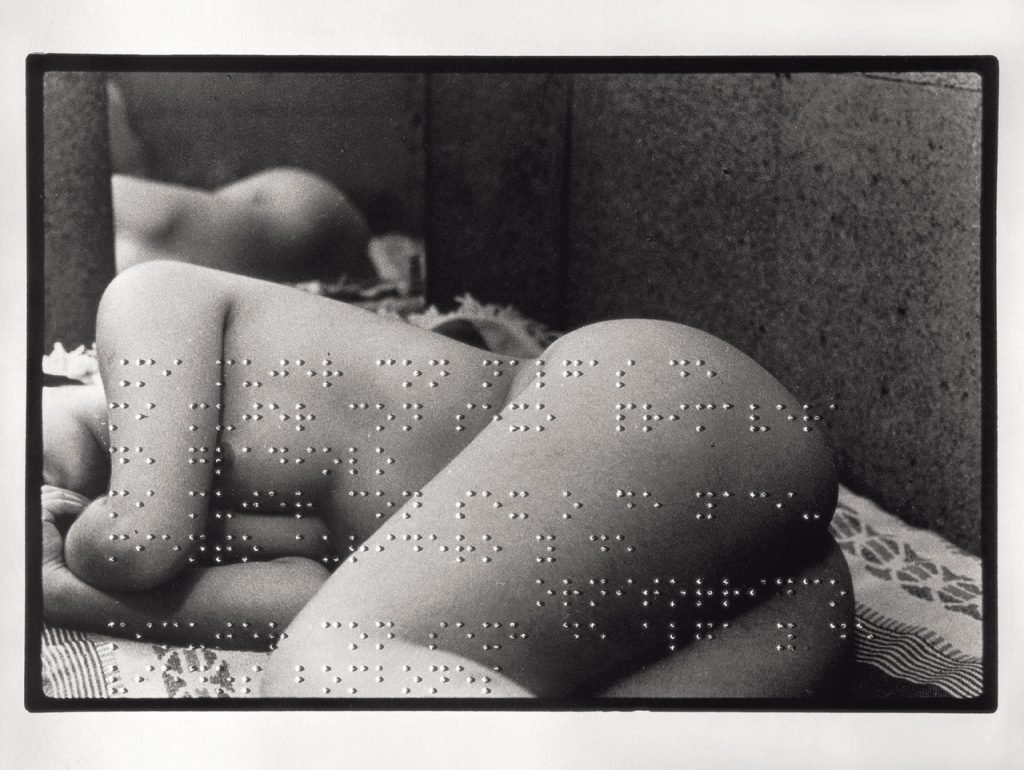

Entretanto, a “contracepção segura” e seus efeitos, a maneira como tais efeitos se manifestam (a interpretação da infecundidade produzida via contracepção e, se, finalmente, resulta em uma infertilidade), se bem têm suportes no discurso social, são resultantes de sua incidência na singularidade de cada sujeito. Para a psicanálise, o sintoma tem determinações opacas que se devem à relação do saber com a pulsão. São relações particulares, peculiares ao modo como o sujeito as estabeleceu. Por singularidade de um sujeito compreende-se uma determinação de satisfação pulsional pelo inconsciente. Ao mesmo tempo, essa determinação depende da cultura, dos discursos em vigência na época como vínculos sociais. Se, para a Yerma de Lorca,[4] seu ser desejante pairava em suspenso, no tempo da espera do filho como dom de amor por parte do homem, e, para além disso, se seu desejo e a possibilidade de se identificar como mulher estavam totalmente recobertos pela “corrente maternal”, atualmente, podem-se catalogar os casos nos quais a mulher já não espera o dom do homem na forma de um filho: ao contrário, substitui o homem pela busca do sêmen armazenado pela ciência. Em última instância, em alguns casos, é a ciência o mais novo partenaire da mulher.

Se existem muitas mudanças nas relações das mulheres com os homens a partir das multiplicações das relações sexuais fora da instituição de um laço exclusivo e definitivo, também se fala de feminização mundo. Em tal expressão, não se trata de um problema numérico, de que haja mais mulheres que homens, porém se trata do que, em psicanálise, conhecemos como S de A barrado. Vemos um movimento que vai do universal do nome do pai à inconsistência do S de A barrado, ou seja, vai da consistência do Outro à inconsistência, ao não-todo.

Jacques Alain-Miller refere-se à feminização do mundo como sendo o fato de que as mulheres estão muito à vontade na atualidade porque essa época se caracteriza como “o novo reino do não-todo”, que é o modo de gozo próprio ao feminino, sem limites. O não-todo, situado nas fórmulas da sexuação elaboradas por Lacan, está à direita do universal masculino, em que se localiza a maternidade. É o acontecimento da maternidade que torna disponível para a mulher um significante possível. Não obstante, a maternidade, no enlaçamento da subjetividade contemporânea com o objeto, pode-se apresentar como o novo sintoma para a mulher. Ou, talvez, mais forte, tal como disse Miller, referindo-se à série em que um filho se inscreve para a mulher: “em certo sentido, a maternidade mesma pode ser considerada como formando parte da patologia feminina” (MILLER, 1997, p.9).

(1) Acessível no link: http://www.genethique.org/?q=content/allemagne-les-d%C3%A9rives-de-la-transsexualit%C3%A9.

[2] Conforme título do texto “Um nouveau symptôme de la femme”, de Éric Laurent, publicado na revista L’Âne, s.d.

[3] No original: “c’est dans un climat de stérilisation que commence la vie sexuelle, avec comme conséquence la peur fréquente d’être stérile”.

[4] Yerma é a tragédia da mulher estéril, criada por Federico Garcia Lorca, em 1934, na obra de mesmo nome.