LUDMILLA FÉRES FARIA E MÁRCIA MEZÊNCIO

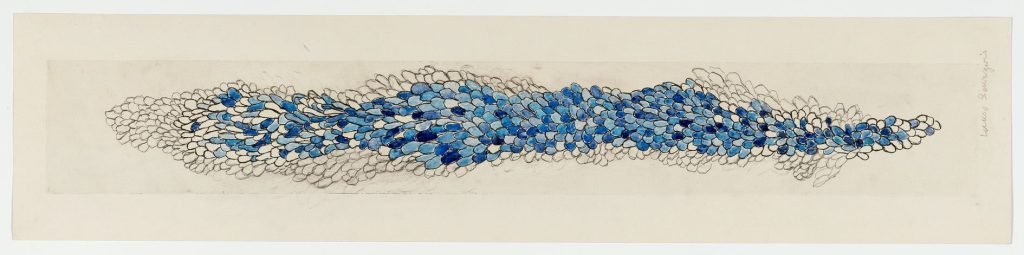

SWAYING 1

Nosso encontro com seu livro foi provocado por uma entrevista a uma rádio de BH, por ocasião do seu lançamento, que ressoou com o tema de trabalho ao qual nos dedicaremos no ano de 2017 na Jornada da Escola Brasileira de Psicanálise, seção Minas Gerais, que são os assuntos de família. Nessa entrevista, você localizava o ponto de partida da trama e a notícia da morte do pai transmitida entre trivialidades e dizia ter se perguntado se não havia exagerado ao propor essa situação. Em nossos consultórios, tem nos chamado a atenção justamente a forma como são relatadas algumas situações, entre banalidades, particularmente alguns assuntos de família, de forma alguma banais.

Assim, nossa entrada se dá por esse viés e, ainda que os temas abordados pelo livro nos proponham inúmeras questões, foi ele o que nos orientou a

leitura, prazerosa e desconcertante, desse romance.

Em sua entrevista, ao blog da Editora Record, sobre o livro “Uma fuga perfeita é sem volta”, você afirma que o romance nasceu de alguns sonhos seus, e que a psicanálise não daria conta daqueles sonhos. Em que sentido você faz essa afirmação? A escrita do livro foi, então, uma forma de responder as questões que os sonhos colocaram?

O livro nasceu apenas porque eu tinha um sonho recorrente. A cena inicial na qual Klaus demonstra sua perplexidade com a notícia, e a forma como ela é dada, era o conteúdo com o qual sonhei várias vezes. No sonho, eu ligava para uma de minhas irmãs e ela me dizia, entre trivialidades, que meu pai tinha morrido. No sonho, eu ficava perplexa. Ao acordar, permanecia perplexa. Inclusive, em algum momento, cheguei a pensar que pudesse ser verdade e que minha família fosse tão estranha que pudesse deixar de me falar uma coisa dessas.

Embora eu faça análise (ainda que esteja, exatamente neste momento, em uma lacuna no tempo da análise), creio que, depois de Lacan, o sonho não importa mais do mesmo modo como importava em uma leitura freudiana. Mas os sonhos são importantes para mim, mais do que por questões psicanalíticas, porque são narrativas elementares que mostram coisas muito evidentes. São ideias em estado primitivo. Pensamentos primitivos, cheios de conteúdo, às vezes melhor formulados do que pensamentos racionais. Meu personagem empresta muito da minha própria pessoa, inclusive meus sonhos. Com exceção do sonho do gago com o morto no sótão, os demais são sonhos que eu realmente tive. Ou seja, esse livro é atravessado por um caderno de sonhos.

Desde o início, o tema da família ocupa um lugar preponderante no desenrolar da trama e, em especial, na escritura da identidade” do protagonista, que, conforme você afirma, está aprisionado nos ditos e nas histórias familiares. Ao final, ele afirma ter encontrado uma “nova forma de viver”. Seria essa sua metamorfose, desaprisionar-se da família “das paredes gélidas e escuras da lembrança que desabam sobre nós um dia” (p. 98)?

Meu personagem nasceu de um modo muito espontâneo, mas aos poucos fui me dando conta de que ele era uma espécie de estrangeiro desde o nascimento. Um estrangeiro na própria casa. Há algo nele de Antígona, mas só percebi essa questão bem tarde. Ele vive aquela ideia benjaminiana de que não há nada mais estrangeiro do que o corpo. Ora, a cidade é corpo. A política é corpo. Digamos que o próprio corpo é uma primeira experiência de estrangeirismo. A nova forma de viver é um modo de assumir sua condição estrangeira. É saber-se diferente no meio de uma identidade ameaçadora e aniquiladora. A família nos constrói, pouco do que somos é autônomo. O desejo é essa porta que se abre, ou a porta que conseguimos abrir para escapar da prisão, digamos assim. Nesse sentido, a fuga do meu personagem é uma fuga da prisão da família. A família que permanece dentro de nós, para sempre.

Ao tema da família, então, se liga o tema da fuga. Considerando a fuga perfeita, sem volta, como afirmado no título, e ainda “que a grande fuga se dá de fora para dentro, não de dentro para fora” (p. 139), que é seguida da ideia da possibilidade de retorno ao Brasil, perguntamo-nos se existe fuga perfeita e se o personagem a atinge. Podemos ler assim quando, referindo-se ao conto de A. A., ele diz que Saint-Éxupery “precisava de uma fuga perfeita que pudesse salvar sua própria vida, e o único modo era acabar com ela e redimensioná-la” (p. 574), e ainda que “Ele organizou a fuga perfeita. A fuga por metamorfose. A fuga sem volta.” (p. 588)? Voltar para confirmar-se (p. 199) não ser o que eles são, desobrigado de qualquer dívida, ainda que preso a si mesmo (p. 143)?

O que significa essa fuga perfeita? Fugas há muitas, mas uma perfeita é mais bem complicado. Klaus experimenta um aprisionamento em si mesmo ao qual foi condenado pela família, incapaz de olhar para ele. A mãe que morre louca, o pai que não suportava sua figura, a irmã que era uma esperança e que, infelizmente, não foi capaz de perceber o caráter extraordinário que os unia. Mas ele se sente culpado, sobretudo pela irmã. Ao mesmo tempo, ele se considera digno de uma outra vida possível. Daí o papel de A. A. A criação de Agnes Atanassova a partir do que está disponível, os objetos da casa, as roupas e acessórios do velho guarda-roupa, um pedaço de história escrita em um caderno abandonado, os restos deixados pelos outros nos achados e perdidos. Klaus é, a meu ver, um efeito do abandono ao qual estamos todos condenados. A. A. tem o teor de um encontro. Eu fui abandonado, mas eu posso encontrar, no que foi abandonado, uma saída para o meu próprio abandono. Todo encontro, todo “encontrar” é, também, em alguma medida, inventar. É isso o que Klaus nos faz saber. Agnes Atanassova é a fuga perfeita. A meu ver, a história da morte de Saint-Éxupery é redimensionada porque o próprio Klaus percebe que ele pode desaparecer para ser outro. No caso, ele escolherá ser outra.

Você afirma ter se inspirado livremente na passagem de Saint-Éxupery pelo Brasil para construir a questão da fuga que permite a evolução do romance, e que se torna uma questão mais decisiva no fim do livro. Destaca também a questão do Desterro, nome original da ilha, articulada ao personagem desterrado da própria casa e da própria língua. Para a condição de estrangeiro e exilado, uma passagem parece decisiva: que a notícia da morte do pai tenha sido dada em português e não na “nossa língua” materna. Mãe que dá a vida e a morte (p. 403). Humanidade relacionada ao estatuto de falante, o que não significa comunicação (p. 64). Qual o estatuto dessa língua materna? Em que medida constitui a família, ou seu “pano quente de silêncio”?

Aqui tenho que falar novamente de algo muito pessoal. No momento em que respondo essa entrevista, tive que passar dois dias em Portugal e tive uma sensação nova. A língua portuguesa falada por lá me deu a sensação de que eu falo uma língua estrangeira. É verdade que o português é a nossa língua materna, mas confesso que sinto como se não fosse a minha. Eu me sinto totalmente estrangeira ao falar e escrever em português; ao mesmo tempo, a sensação de paradoxo não me deixa, porque não aprendi outra língua antes da língua portuguesa, ainda que meus avós paternos, com quem cresci, falassem italiano. Estou sempre com a impressão de que falo a língua errada. Não procuro na literatura a língua correta, mas a língua que eu posso falar. A literatura é a minha língua materna em certo sentido. A língua de quem não tem língua. De quem tem, como Klaus, a língua quebrada. Verdade que criei a gagueira de Klaus porque, pessoalmente, a gagueira sempre me impressiona, sempre me comove. Mas havia um sentido necessário ao personagem: ele não poderia ser um falante comum, alguém capaz de conversar e de se sair bem na vida porque tinha essa habilidade. A gagueira é esse impedimento, essa marca física e metafísica de um erro original, de uma impossibilidade. Eu me sinto gaga de alma. E me tornei falante como filósofa, uma estudiosa do diálogo humano. Minha profissão me levou a ser falante até demais, na vida real, devido à minha profissão de professora. Fora isso, na vida cotidiana, eu prefiro o silêncio, pois nunca sei o que dizer. A literatura certamente permite o silêncio como a sua forma de fala. Klaus também a encontrará no caderninho vermelho e a transformará em performance. Ele será A.A.

De que forma você descreveria a relação entre a irmã Agnes e a solução encontrada pelo protagonista Klaus Wolf Sebastião? Em um dado momento do livro, ele chega a afirmar: “Agnes, sou eu, Agnes, sou eu” (p. 53). Isso poderia, a posteriori, ser escutado “eu sou Agnes”?

Lembro bem quando escrevi essa frase. Eu mesma me surpreendi. Ele tinha percebido que, já naquele momento, ele estava diante de um espelho. Depois, esse espelho se materializará. Penso que não há nada de mais apavorante do que a nossa semelhança com os nossos. Nesse sentido, sermos adotivos é sempre menos pavoroso, ainda que, para muitas pessoas, possa parecer um desabono. Recorrendo novamente a um fato pessoal, confesso que passei a minha infância tentando entender se eu era ou não adotiva. Havia na minha família esse registro ambíguo que era quase um bulliyng que as pessoas faziam comigo. Eu nasci com cabelos pretos e crespos em um ambiente de gente loira com olhos azuis. Nesse caso, creio que Klaus vive de modo muito mais sofisticado algo que eu vivia. Emprestei a ele essa experiência riquíssima de horror daquilo que é familiar e a estanha satisfação de descobrir em si uma dimensão de diferença em si mesma redentora.

O que significa dizer “É o pacto do enterro que define a família. Não o parentesco, mas o enterro” (p. 100)? É desse pacto que o personagem se vê excluído, como lemos em “Não se pode negar a herança” (p. 386), “Irmãos como espólio um do outro” (p. 444) e “Em uma família só os testamentos são verdadeiros” (p. 511)?

Talvez o que eu vá responder soe um pouco mórbido. Talvez seja muito particular e não vou sugerir que isso tenha validade universal. A meu ver, há muita coisa em comum entre famílias e romances, mas sobretudo um elemento: os mortos. Todos os livros que escrevi foram livros sobre a morte e sobre os mortos. Todos foram, em certa medida, para poder conviver e, quem sabe, poder enterrar meus mortos. Aqueles mortos, inclusive, que não sei se poderei enterrar um dia, pois talvez eu morra antes. Nesse sentido, o raciocínio é lógico. Enterrar os outros significa ter sobrevivido. Escrevo, nesse sentido, para sobreviver. Nessa frase em particular, eu vejo um sinal de profunda solidariedade. Somos irmãos quando enterramos nossos mortos comuns, somos filhos quando enterramos nossos pais, aqueles que, simbolicamente, ajudamos a matar, para lembrar do Totem e Tabu. Mas, sobretudo, vejo o registro de Antígona, para quem o enterro do irmão era uma questão essencial. O último gesto ético, um gesto que vai além da generosidade e do dever, um gesto de compaixão final. Um gesto que equivale, por certa inversão, por estar próximo de uma inversão, ao gesto do nascimento. Pode parecer morbidez em torno de um niilismo, mas se trata, muito mais, de um acordo que se fecha. De um profundo companheirismo em torno de um projeto no qual a morte não é o coroamento, mas o fracasso inexoravelmente experimentado e que merece toda a compaixão.