ANDREA MÁRIS CAMPOS GUERRA

Psicanalista. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFMG

e do Programa de Pós- graduação em Psicologia da UFMG.

andreamcguerra@gmail.com

Resumo: O tema da raça reduzido à perspectiva imaginária, nega a articulação entre os três registros – real, simbólico e imaginário – na sua conformação. Numa lógica decolonial, retomamos a matriz inconsciente que articula toda forma de segregação, para problematizá-la, em seguida, a partir do esquema óptico de Bouasse, localizando a dimensão do Outro, cujos poder, saber, ser e gênero sofrem epistemicídio sistemático. Nesse diálogo, apostamos numa teoria e numa práxis psicanalíticas que abalem pulsionalmente essa estrutura hegemônica e normativa.

Palavras chaves: Psicanálise; Racismo; Colonialidade; Segregação; Gozo

Racism and Identity: a lacanian guide to understanding the issue

Abstract: The theme of race, reduced to an imaginary perspective, denies the articulation between the three registers – real, symbolic and imaginary – in its conformation. In a decolonial logic, we return to the unconscious matrix that articulates all forms of segregation, to then problematize it from Bouasse’s optical scheme, locating the dimension of the Other, whose power, knowledge, being and gender suffer systematic epistemicide. In this dialogue, we bet on a psychoanalytic theory and praxis that unsettles this hegemonic and normative structure.

Keywords: Psychoanalysis; Racism; Coloniality; Segregation; Jouissance.

A segregação em Psicanálise

A tese psicanalítica da segregação, enunciada em Freud, encontra no gozo seu articulador móvel segundo Lacan. Freud, a partir do narcisismo das pequenas diferenças, funda sua condição de possibilidade. O outro “merecerá meu amor, se for de tal modo semelhante a mim, que eu possa me amar nele” (FREUD, 1930 [1929], p. 131).

Ele pinta um cenário ainda mais corrosivo. “Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas; pelo contrário são criaturas em cujos dotes pulsionais deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade” (FREUD, 1930 [1929], p. 133). Sabemos que o resultado disso é o de que o próximo sirva de ajudante potencial e objeto sexual, sobre o qual agressividade, abuso, exploração humilhação, sofrimento, tortura e morte seriam destinos plausíveis.

Lacan introduz a distinção entre próximo e Outro. “O próximo é a iminência intolerável do gozo. O Outro é apenas sua terraplanagem higienizada” (LACAN, 1968-69/2008, p. 219). O gozo é por ele retomado como centralidade de uma zona proibida na qual o prazer seria intenso demais. Essa distribuição do prazer, no seu limite íntimo, é o que condiciona a proibição do que, em síntese, constitui o que é mais próximo, embora seja externo. Extimidade.

Lacan distingue Die Sachen – a coisa circunscrita pelo simbólico – e Das Ding – A Coisa em si, real. “É numa exterioridade jaculatória que se identifica esse algo pelo qual o que me é mais íntimo é, justamente, aquilo que sou obrigado a só poder reconhecer do lado de fora” (LACAN, 1968-69/2008, p. 219). Das Ding é introduzido por Freud exatamente pelo complexo do Outro – Nebenmensch. O mais próximo que não consigo situar: “onde existirá fora desse centro de mim mesmo que não posso amar, alguma coisa que me seja mais próxima” (LACAN, 1968-69/2008, p. 219). Miller colocará a radicalidade do gozo na matriz da segregação:

Sabemos que o estatuto fundamental do objeto é o de sempre ter sido roubado pelo Outro. Esse roubo de gozo é o que escrevemos como menos fi (-ϕ) que, como se sabe, é o matema da castração. Se o problema tem o ar de insolúvel, é porque o Outro é Outro dentro de mim mesmo. A raiz do racismo é o ódio de meu próprio gozo. Não há outra raiz a não ser essa. Se o Outro está no interior de mim mesmo em posição de extimidade, trata-se igualmente de meu próprio ódio (MILLER, 1985-1986).

Uma segunda distinção milleriana, agora entre ódio e agressividade, destaca que o ódio visa o real no Outro. Se a agressividade, especular, dirige-se ao objeto pela vertente do ideal [i(a)], o ódio radica na mais absoluta impossibilidade de especularização ou representação [-ϕ e S(A)].

Não basta questionar o ódio do Outro, pois isso colocaria justamente a questão de saber por que esse Outro é Outro. No ódio do Outro há, certamente, algo mais do que a agressividade. Há uma constante dessa agressividade, que merece o nome de ódio, e que visa o real no Outro. O que faz com que esse Outro seja Outro para que se possa odiá-lo, para que se possa odiá-lo em seu ser? Pois bem, é o ódio do gozo do Outro. É exatamente essa a forma mais geral que se pode dar a esse racismo moderno tal como o verificamos. É o ódio da maneira particular segundo a qual o Outro goza (MILLER, 1985-1986).

Em síntese: a segregação se define como ódio que visa o real do meu gozo, vivido extimamente como Outro no próximo.

Racismo, o Outro e o Gozo

No seminário 18, Lacan reafirma que “basta um mais-de-gozar para que se constitua um racismo […] o que nos ameaça quanto aos próximos anos” (LACAN, 1971/2009, p. 29). A noção de raça, como discurso em ação (LACAN, 1972/2003, p. 462-463), implica o vazio central do ser, de onde qualquer tentativa de sutura, seja ela real, simbólica ou imaginária, emana.

Laurent fala de um trauma vivido pelo avesso, um real impossível de ser absorvido pelo simbólico e vice-versa, um simbólico impossível de ser absorvido pelo real. Se “de fato, o racismo muda seus objetos à medida em que as formas sociais se modificam, […] conforme a perspectiva de Lacan, sempre jaz, numa comunidade humana, a rejeição de um gozo inassimilável, domínio de uma barbárie possível” (LAURENT, 2014). Esse gozo implica o vazio central na estrutura do saber, que angustia e edifica defesas.

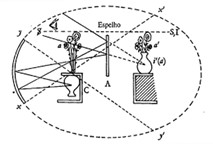

O racismo implica, assim, radicalmente, uma rejeição primordial no nível do simbólico que retorna como modo de gozo no real e se articula com efeitos imaginários. “A raça se constitui pelo modo como se transmitem, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos, aquele com que se perpetua a raça dos senhores e igualmente dos escravos” (LACAN, 1972/2003, p. 462). Nesse plano RSI, onde se situa o Eu? “Sabemos que um espelho esférico pode produzir, de um objeto situado no ponto de seu centro de curvatura, uma imagem que lhe é simétrica, mas, sobre a qual, o importante é que ela é uma imagem real” (LACAN, 1961/1998, p. 679).

Lacan introduz o espelho plano no experimento óptico, de modo a elaborar um modelo teórico para “as relações do Eu Ideal com o Ideal do Eu” (LACAN, 1961/1998, p. 679), permitindo distinguir nela a dupla incidência do imaginário e do simbólico (LACAN, 1961/1998, p. 680-681). A montagem lacaniana que completará o aparelho será́ a introdução de um espelho plano, como constatamos abaixo.

Assim, não há uma unidade do Eu. O Eu se identificaria, no nível do i(a) com uma imagem real, articulada simbolicamente pelo Ideal de Eu, I(A), restando sempre não especularizável o objeto subtraído (- ϕ), ponto de ancoragem do gozo, resto matricial nos fenômenos segregatórios. O resultado é a imagem virtual, que comporta a imagem real – i’(a)-, refletida no espelho plano. Miller indica que o racismo advém exatamente da localização desse vazio que a interposição do espelho plano visa ocultar.

Certamente, ao se invocar as causas econômicas, sociais e geopolíticas, pode-se explicar um vasto campo desse fenômeno; mas resta, apesar de tudo, alguma coisa que faz pensar que ele não se dá somente nesse nível. Há um resto que poderíamos chamar de causas obscuras do racismo, e não é certo que seja suficiente protestar contra isso. Pode ser que protestar contra isso seja o mesmo que esconder o rosto e desviar o olhar do que está em questão (MILLER, 1985-1986).

A segregação toma forma de racismo no ponto mesmo dessa causa obscura que aloca como I(A) — espelho plano matricial da constituição de qualquer imagem de Eu no Ocidente – a branquitude como referente universal. Enquanto S1, o Branco equivalido ao Humano, coloca em marcha os discursos em ação (SESHADRI-CROOKS, 2002). Forjamos uma especularidade pretensamente universal de Ideal de Eu na composição do agrupamento humano ocidental, a partir da ilusão de que o Branco não é uma cor, uma raça, mas que, invisibilizado, é o próprio Humano.

A matriz decolonial do racismo

Essa forja nasce com a conquista das Américas e o nascimento da modernidade no ano de 1492 (DUSSEL, 1993). Até nosso século, esse espelho foi assentado com a argamassa do capital neoliberal, com a força militar estatal e tecnológica e o discurso do mestre imperial, fixando o Ideal como se ele fosse verdadeiramente universal e imóvel. Entretanto o real, não mais equivalido à estabilidade da natureza, deixou ver que eram semblantes que ali velavam o vazio central. “As categorias tradicionais que organizam a existência passam para o nível de simples construções sociais, votadas à desconstrução. Não é apenas o fato de os semblantes vacilarem, mas de eles serem reconhecidos como semblantes” (MILLER, 2016). O espelho plano, assim fixado, enquadra o gozo e invisibiliza a raça. Porém, branco não é sem cor. Daí a necessária distinção heideggeriana entre idêntico e mesmo com Miller:

Com efeito, se o gozo pode postular esse estatuto de Outro do Outro, eu diria que é na medida em que, tal como o colocamos em função na experiência analítica, ele aparece como o mesmo. Ele aparece como o invariável. Eu disse o mesmo, e não o idêntico a si. Quando falamos de identidade, de identidade a si, já alojamos a questão no registro significante, com os paradoxos e as dificuldades que ele comporta. Mas o gozo nos obriga a pensar um estatuto do mesmo, que não é o idêntico no registro significante. […] Dizemos o mesmo para não implicar os paradoxos significantes da identidade, para opor às variações do Outro, à alteridade que é interna ao Outro, a inércia do gozo (MILLER, 1985-1986).

Nessa partilha do gozo, o par sadismo-masoquismo deixa seu lastro histórico como ferida aberta que ganha nas cicatrizes fantasmagóricas da escravização o legado vergonhoso de nosso país e do assentamento devastador da modernidade no solo latino-americano.

O gozo maligno em jogo no discurso racista é desconhecimento dessa lógica. Ela está no fundamento de todo laço social. O crime fundador não é o assassinato do pai, mas a vontade de assassinato daquele que encarna o gozo que eu rejeito. Portanto, sempre o antiracismo é a reinventar para seguir as novas formas do objeto do racismo, se deformando à medida dos remanejamentos das formações sociais (LAURENT, 2014).

Na fuga além-mar do avanço muçulmano em seu território, a Europa criou o Norte e o Sul, abaixo do Equador, e inventou o Ocidente, colocando-se como seu centro. Os mapas-múndi — de antes e depois das grandes navegações — , testemunham a consolidação simbólica e cartográfica do Novo Mundo sob a estrutura do gozo imperial. Estamos bem longe da facilidade imaginária dos processos identitários. Trata-se do choque dos gozos. Daí a tentação de apelo a um Deus unificador pela egologia cartesiana como estratégia unificadora na conquista das Américas. Foram necessários quatro epistemicídios (GROSFOGUEL, 2016) para fundar violentamente essa nova gestão epistêmica, ontológica e ética das gentes:

- Contra os muçulmanos e judeus em nome da pureza do sangue em Al-Andaluz;

- Contra os povos indígenas nas Américas e depois na Ásia;

- Contra os africanos, aprisionados em seu território e depois vendidos e escravizados no território americano;

- Contra as mulheres queimadas vivas sob a alegação de serem bruxas.

A dimensão central dessa composição do discurso colonial é a raça como seu constituinte necessário. “O que deve nos reter é o racismo como moderno. Isso não tem nada a ver com o racismo antigo. Trata-se de um racismo […] da época da ciência e, também, da época da psicanálise” (MILLER, 1985-1986). Quijano (2017) mostra que a substituição do sangue pela raça, institui a modernidade iluminista, racional e liberal que assenta uma nova lógica discursiva para nosso tempo. Seu nome é colonialidade. “Isso se encarnou sob a fachada – em geral humanitária – do colonialismo”, reforça Miller (1985-1986).

Conclusão

Classificar é identificar (MIGNOLO, 2017). A identidade, submetida a esse regime, não é simplesmente imaginária, mas conexão que garante o fio do poder e legitima um modo de gozo destrutor tomado como civilizatório. Assim define-se o lugar hierárquico de um corpo pela cor, pelo gênero, pela classe e se mantém o regime alteritário do estrangeiro pelo Estado Nação. “Quem classifica controla o sentido e quem é classificado tem que confrontar o sentido que lhe impõe a classificação” (MIGNOLO, 2017, p. 45).

O sistema não funciona per se. É dessa maneira lógica e material que se reduz a negritude ao identitarismo, que se nega a branquitude e seus privilégios invisibilizados, que se transforma o gozo sádico do plano real em queixa imaginária no plano virtual. Pelo movimento de ocupação da experiência racial, a psicanálise tem escutado e lido a necessidade de levantar o espelho plano e enfrentar o gozo branco – não invisibilizado na cor – que lhe subjaz. É uma porta aberta. Entra quem se implica.